Technisch-Technologisches

Das Jevons-Paradoxon für Wissensarbeit

Der 1984 geborene Aaron Levie, Mitbegründer und CEO des Cloud-Anbieters Box, schreibt in einem X-Beitrag:

Das Jevons-Paradoxon hält Einzug in die Wissensarbeit. Indem wir jede erdenkliche Aufgabe wesentlich kostengünstiger erledigen können, werden wir letztendlich viel mehr tun. Die überwiegende Mehrheit der KI-Token wird in Zukunft für Dinge verwendet werden, die wir heute als Arbeitnehmer noch nicht einmal tun: Sie werden für Softwareprojekte verwendet werden, die sonst nicht gestartet worden wären, für Verträge, die sonst nicht geprüft worden wären, für medizinische Forschungen, die sonst nicht entdeckt worden wären, und für Marketingkampagnen, die sonst nicht gestartet worden wären.

William Stanley Jevons (1835–1882) war ein englischer Ökonom, der zentrale Beiträge zur ökonomischen Theorie und zur Analyse von Ressourcenfragen leistete. Die von Levie erwähnte Paradoxon-Idee stammt aus Jevons’ 1865 publiziertem Buch The Coal Question. Darin beobachtet der Autor, daß Fortschritte in der Effizienz der Kohlenutzung – insbesondere im Gefolge der von James Watt entwickelten effizienteren Dampfmaschinen – nicht zu einem geringeren Gesamtverbrauch führten, sondern im Gegenteil die Nachfrage nach Kohle erhöhten, weil Kohle als Energiequelle billiger und vielfältiger einsetzbar wurde. Diese empirische Feststellung widersprach der damals weit verbreiteten Annahme, technische Effizienzsteigerungen würden automatisch Ressourcenverbrauch senken.

In Levies Übertragung auf Wissensarbeit (knowledge work) heißt das, daß Effizienzgewinne durch KI – insbesondere durch KI-Agenten – nicht zu weniger Arbeit führen, sondern zu einer massiven Ausweitung von Tätigkeiten, weil Kosten, Eintrittsbarrieren und Investitionsrisiken drastisch sinken. Dadurch werden Fähigkeiten, die früher großen Unternehmen vorbehalten waren, breit demokratisiert. Zugleich verschwinden Arbeitsplätze nicht einfach, sondern verändern sich: Aufgaben werden automatisiert, während neue, anspruchsvollere Tätigkeiten entstehen.

Schöne neue (alte) Welt!

John Lennons Fairchild 660

Das am 20. November 2025 veröffentlichte Interview Rick Beatos mit dem legendären Toningenieur und Produzenten Ken Scott gibt einen faszinierenden Blick hinter die Kulissen und auf die technische Entstehung der Musik der Beatles, David Bowies und des Mahavishnu Orchestra. Interessant für mich, der ich mich seit fast drei Jahren mit Podcast-Produktion, Plugins, Mikrophonen, Vorverstärker und Interfaces befasse, waren vor allem die folgenden Äußerungen Scotts über den von Rein Narma Ende der 1950er Jahre entwickelten Fairchild 660-Kompressor und John Lennons verzerrte Stimme:

›Eines war immer garantiert: Johns Gesang wurde stets vollständig überlimitiert

[overlimit]mit einem Fairchild 660, und das führte zu Verzerrungen, und genau das liebte er.‹ – ›Und ist das bei I Am The Walrus auch so? Sind das die Verzerrungen des Fairchild?‹ – ›Ja, und es muß ein 660 sein, nicht ein 670.‹ – ›Warum ist das so?‹ – ›Jeder, der behauptet, der 670 sei lediglich die Stereo-Version des 660, weiß entweder nicht, wovon er spricht, oder er lügt, denn der 670 wurde ausschließlich für Mastering, für Schneideräume gebaut und hat eine völlig andere Konstruktion als der 660.‹

Ich selbst habe für meine Sprachaufnahmen beziehungsweise die Podcast-Sessions lange Zeit einen 660 verwendet, allerdings bin ich inzwischen zum 1176 AE übergegangen, da dieser Spitzen abfängt und artikulierter mit Transienten und Konsonanten umgeht, während jener das Audio-Signal eher weichzeichnet, sprich: zu warm, zu dick und zu unpräzise verfährt. Bestens geeignet für musikalisch-künstlerische Darbietungen, weniger gut für reine Sprachaufnahmen.

Das von mir verwendete 660-Plugin von Universal Audio

Das von mir verwendete 660-Plugin von Universal Audio

Noch heute sind die Fairchild 660er, die Abbey Road Studios in den 1960er Jahren erworben hat, täglich im Einsatz!

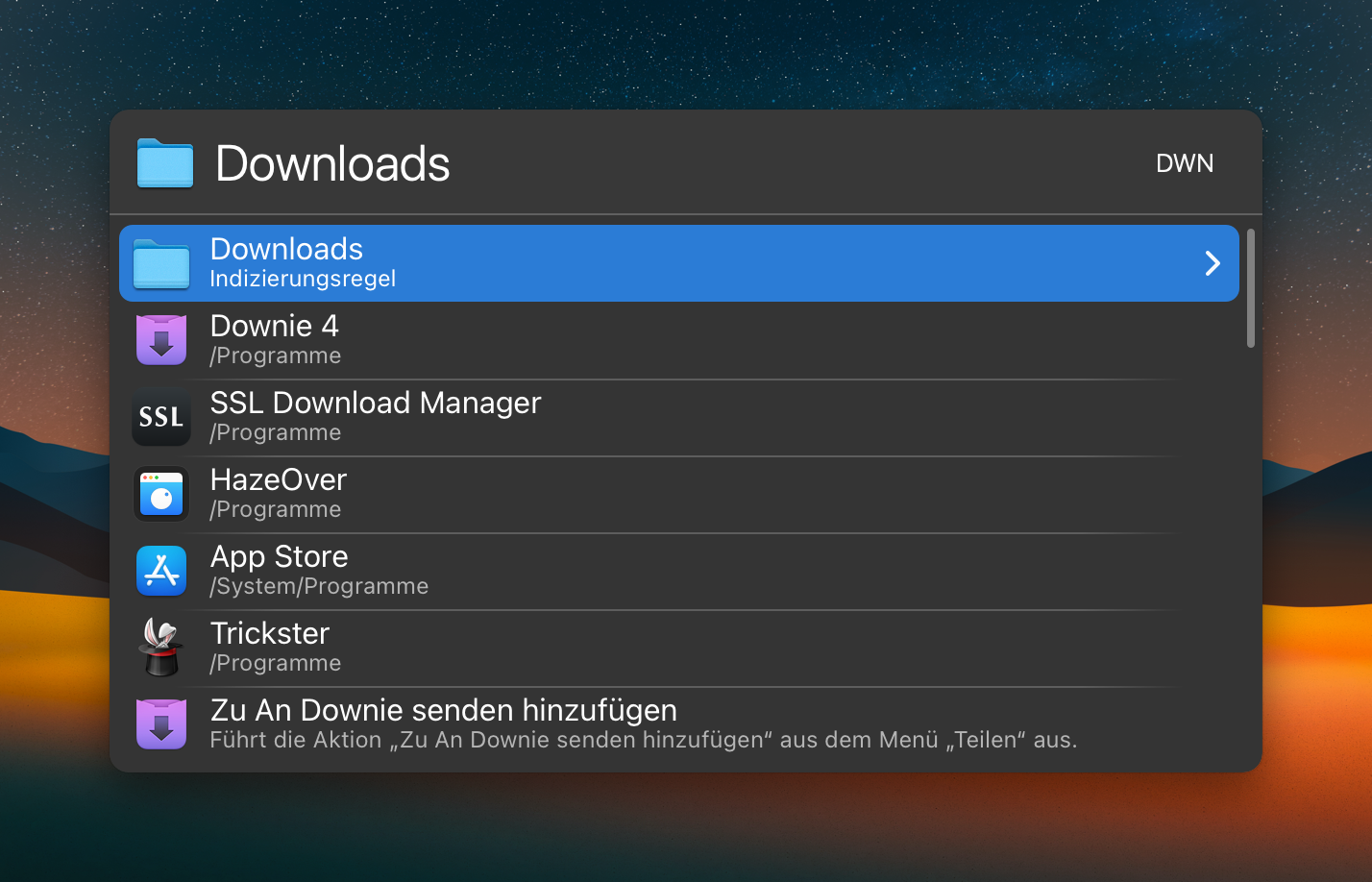

Neues von LaunchBar

Ich benutze schon seit vielen Jahren das erstklassige und leistungsfähige Universalwerkzeug LaunchBar, doch erst gestern habe ich durch Zufall eine mir bislang unbekannte Funktion entdeckt:

Navigiert man in LaunchBar zu einem Ordner und bewegt sich dann mittels rechter Pfeiltaste in diesen hinein während man die ⌘-Taste gedrückt hält, so wird der Ordnerinhalt nach Änderungsdatum sortiert angezeigt.

Zugriff auf den Downloads-Ordner mit LaunchBar

(Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, Juni 2025)

Zugriff auf den Downloads-Ordner mit LaunchBar

(Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, Juni 2025)

Will man also auf die zuletzt geänderten Dateien schnell und problemlos zugreifen, sollte man sich diesen Trick merken. Kommt es einem hingegen nicht auf das Änderungsdatum, sondern auf die Sortierung der Dateien nach hinzugefügtem Datum an, so sollte man den Vorgang mit gedrückten ⇧⌘-Tasten durchführen. Dadurch erscheint die dem Ordner zuletzt hinzugefügte Datei an erster Position und damit ganz oben in der angezeigten Liste in LaunchBar.

Man lernt, glücklicherweise, nie aus.

Des KI-Kaisers neue Kleider

Rebecca Szkutak berichtet für TechCrunch:

Der Halbleitergigant Nvidia sieht sich im Gegenwind der jüngsten Erfolge von DeepSeek. Die Aktie des Chip-Giganten ist nach Angaben von Yahoo Finance zwischen dem Börsenschluß am Freitag und dem Börsenschluß am Montag um 16,9 % eingebrochen. Nvidia verlor fast 600 Milliarden Dollar seiner Marktkapitalisierung.

600.000.000.000 Dollar – »der größte Verlust eines Unternehmens an einem einzigen Tag in der Geschichte der USA«! In den Untiefen der künstlich-intelligenten Fahrwasser erscheinen lebenswichtige Luft- als schmerzhafte Brandblasen, die dem Platzen nahe sind, wie neben vielen anderen auch Ray Dalio in der Financial Times warnend konstatiert:

Die Situation, in der wir uns jetzt befinden, ähnelt der, in der wir uns 1998 oder 1999 befanden.

[…]Mit anderen Worten: Es gibt eine wichtige neue Technologie, die die Welt verändern und erfolgreich sein wird. Aber einige Leute verwechseln das mit dem Erfolg der Investitionen.

Man sollte sich in Erinnerung rufen, daß das lateinische Verb investire mit ›bekleiden‹ zu übersetzen ist, von vestis für ›Kleid‹, ›Gewand‹.

So mancher KI-Kaiser ist nackt.

Von Tage- und Datenbüchern

Das Jahr beginnt mit einem persönlichen Export-Prozeß: Mein Journal 2024, das ich mit Day One geführt habe, ergab eine Zip-Datei von 12,62 GB Größe. Wenn das kein Export-Exzeß ist!

Das ebenfalls aus dem Datenmaterial der vergangenen 366 Tage ausgegebene, 892 Seiten starke PDF besteht aus 671 Einträgen, 1835 Photos und rund 97.000 Wörtern. Vor diesem Hintergrund fragt man sich, ob neben den Kämpfen um Wasser, seltene Erden und Energie auch der Kampf um Speicherplatz als das große Konfliktpotential des 21. Jahrhunderts in die digitalen Geschichtsbücher eingehen wird.

Meine überarbeitete Plugin-Kette für Sprachaufnahmen

Nachdem ich in meinem letzten Blog-Beitrag die Hardware-Komponenten vorgestellt habe, die ich für meine Sprachaufnahmen und Podcast-Sessions verwende, möchte ich nun eine überarbeitete Version meiner Software-Plugins anführen, die die Post-Production-Seite dieses Audio-Prozesses beleuchtet.

Helios Type 69 Preamp and EQ

Liest man sich die Beschreibung des »Helios Type 69 Preamp and EQ«-Plugins auf der Universal Audio-Seite durch, empfängt einen die folgende hochtönende Charakteristik:

Die Helios Type 69 Preamp and EQ Collection bietet die gleichen fetten Mitten, das durchsetzungsfähige Brummen [growl] und die unverwechselbare Note, mit denen Hunderte von kultigen Alben von Bob Marley, Led Zeppelin, den Beatles, Jimi Hendrix und vielen anderen produziert wurden.

Man sollte meinen, daß ein solches Plugin für reine Stimmaufnahmen – etwa für Voice-Over, Podcasts oder einfache Sprachnachrichten – völlig ungeeignet sei. Ich selbst hatte diesem Vorverstärker-/EQ-Plugin daher keinerlei Aufmerksamkeit geschenkt, doch dann setzte ich es vor wenigen Tagen in einer Experimentierlaune an den Beginn meiner Plugin-Kette ein und will es seither nicht missen.

»Helios Type 69 Preamp and EQ«

(Screenshot Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, Juni 2024)

»Helios Type 69 Preamp and EQ«

(Screenshot Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, Juni 2024)

Es dauerte ein wenig, bis ich die optimalen Einstellungen gefunden hatte. »Helios 69« verleiht der Stimme einen warmen, charaktervollen Analogsound. Der dreibandige passive EQ ermöglicht eine musikalische Bearbeitung, wobei besonders die Mittenregelung genutzt werden kann, um Präsenz und Klarheit der Stimme zu verbessern. So wird bereits mit diesem ersten Plugin meiner Kette die Audioqualität merklich verbessert.

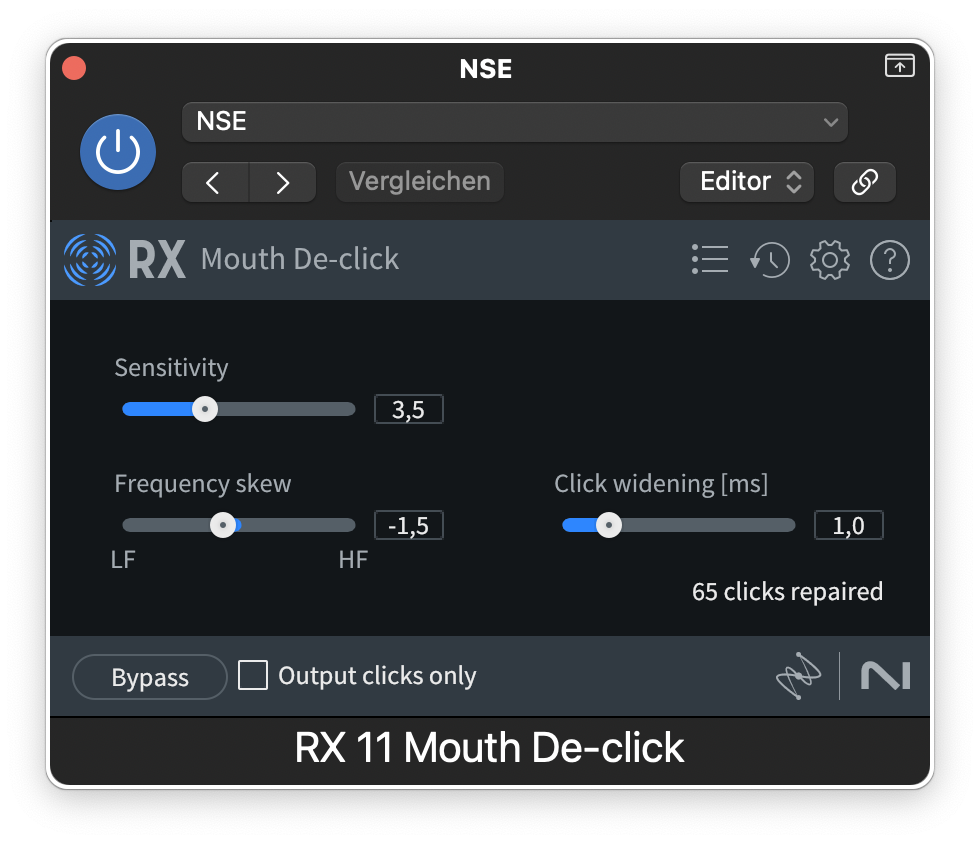

RX Mouth De-click

Das nächste Plugin in meiner Kette ist ein kosmetisches Werkzeug, das Mundgeräusche wie Schmatzen oder Klicks reduziert: »RX Mouth De-click« von iZotope. Ich habe es als Teil der »RX 11 Standard Edition« erworben.

»RX Mouth De-click«

(Screenshot Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, Juni 2024)

»RX Mouth De-click«

(Screenshot Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, Juni 2024)

Man muß ein wenig mit den Einstellungen herumspielen, um ein nicht allzu gravierendes Eingreifen des Plugins in die Natürlichkeit der Stimme und ihrer ›Nebengeräusche‹ zu erreichen. Ich habe mich – wie man dem Bild entnehmen kann – für die folgenden Parameter entschieden:

- Sensitivity (Empfindlichkeit): 3,5

- Frequency skew (Frequenzverschiebung): -1,5

- Click widening (Klick-Verbreiterung): 1,0

DeEss

Nachdem die unerfreulichen Mundgeräusche weitgehend eliminiert worden sind, kümmere ich mich im dritten Schritt um sibilante Frequenzen meiner Stimme, um Zischlaute (Frikative), die durchaus ›Eispickel-Niveau‹ erreichen können. Nach diversen Tests und Vergleichen bin ich aktuell beim relativen neuen, sehr flexiblen Plugin »DeEss« des bekannten Herstellers Solid State Logic hängengeblieben, dessen »Native Channel Strip 2« ich in einer zweiten Plugin-Vorlage an den Anfang meiner Kette gesetzt habe und ihn nur empfehlen kann.

Wie schon bei »Mouth De-click« muß auch das SSL »DeEss«-Plugin per trial and error und mit Vorsicht eingestellt werden, damit beispielsweise ein Lispeln verhindert wird. Außerdem ist ein erster De-Esser bereits als Hardware-Komponente in meinem dbx 286s aktiv. Folgend meine Plugin-Parameter:

»DeEss«

(Screenshot Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, Juni 2024)

»DeEss«

(Screenshot Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, Juni 2024)

Mit diesen moderaten Einstellungen kontrolliere ich die hohen Frequenzen meiner Stimme, die dadurch klarer und angenehmer klingt.

Pultec EQP-1A

Nach den Reparaturen wird es jetzt ästhetisch: Mit dem vierten Plugin in meiner Kette bringe ich eine angenehme, warme Präsenz in meine Stimme. Der ›magische‹ »Pultec EQP-1A« von Universal Audio ermöglicht eine präzise und musikalische Frequenzbearbeitung. Gerade die Funktionsweise, Frequenzbereiche gleichzeitig anzuheben und abzusenken, bietet einzigartige Sound-Möglichkeiten. Diesen ›Pultec-Trick‹ wende ich selbst an, wie man an meinen Einstellungen des Plugins ablesen kann:

»Pultec EQP-1A«

(Screenshot Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, Juni 2024)

»Pultec EQP-1A«

(Screenshot Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, Juni 2024)

Bei einer Frequenz von 60 Hz hebe ich sowohl an (BOOST +2), senke zugleich auch ab (ATTEN -1). Allein dadurch klingt meine Stimme voller und wärmer, ohne unsauber oder ›matschig‹ zu tönen. Für zusätzliche Klarheit und ›Luftigkeit‹ erhöhe ich bei 16 kHz mit der Maximaleinstellung von +10 BOOST.

LA-2A

Als vorletztes Plugin (das eigentlich das letzte ›klangverändernde‹ ist) setze ich einen absoluter Klassiker ein: »Teletronix LA-2A« in der »Silver«-Variante von Universal Audio.

»Teletronix LA-2A«

(Screenshot Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, Juni 2024)

»Teletronix LA-2A«

(Screenshot Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, Juni 2024)

Nachdem ein erster Kompressor bereits als Hardware-Komponente in meinem dbx 286s aktiv ist und die extremen Spitzen abfängt, setze ich das »LA-2A«-Plugin quasi als ›Weichzeichner‹ ein: die PEAK REDUCTION ist so eingestellt, daß maximal etwa 3 dB Kompression erreicht wird.

Pro-L 2

Meine Plugin-Kette beschließt der »Pro-L 2«-Limiter von FabFilter, der dafür sorgen soll, daß sich die Lautstärke im grünen, allenfalls im orangenen Bereich aufhält.

»Pro-L 2«

(Screenshot Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, Juni 2024)

»Pro-L 2«

(Screenshot Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, Juni 2024)

Dafür habe ich die folgenden Einstellungen vorgenommen: Um eine möglichst natürliche, unverfälschte, unverzerrte und dennoch dynamische Stimmwiedergabe zu erzielen, habe ich den Algorithmus auf »Transparent« gesetzt, die LOOKAHEAD-Zeit auf 2,5 ms, ATTACK auf 7,5 ms sowie RELEASE auf 75 ms. Das True Peak Limiting ist aktiviert, um Übersteuerungen zu vermeiden, und das vierfache Oversampling sollte ausreichen. Beim Output Level habe ich -1 dB gewählt, damit genügend ›Sicherheitsabstand‹ vorhanden ist. Unity Gain als auch DC Offset sind aktiviert, und die Ziellautstärke orientiert sich an den Vorgaben für Mono-Ausgaben von -19 LUFS.

Und das wäre meine überarbeitete Plugin-Kette für Sprachaufnahmen, Stand Juni 2024. (Kleinere und größere Fluktuationen kommen ständig vor.)

Meine Hardware für Sprachaufnahmen

Vor zwei Monaten habe ich an dieser Stelle die Plugin-Kette aufgeführt, die ich bei der Postproduction meiner Sprachaufnahmen anwende. Da ich diesen Prozeß inzwischen wesentlich überarbeitet und reduziert habe, kam mir die Idee, nicht nur eine aktualisierte Version zu veröffentlichen, sondern einen Gesamtüberblick über Hard- und Software zu geben, die bei meinen eigenen Audioaufnahmen zum Einsatz kommen. Statt also nur Plugins zu präsentieren, möchte ich zunächst an der eigentlichen Quelle beginnen, sprich: beim Mikrophon, das meine Stimme einfängt, und beim Weg, der zur Plugin-Kette in meiner DAW (Digital Audio Workstation) führt.

Überblick über die Audio-Hardware am und auf dem Schreibtisch im Denkkerker

(Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, Mai 2024)

Überblick über die Audio-Hardware am und auf dem Schreibtisch im Denkkerker

(Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, Mai 2024)

Das Mikrophon

Als Hauptmikrophon habe ich mich für das erschwingliche und äußerst robuste RØDE Procaster entschieden, ein dynamisches Mikrophon, das mehrere Vorteile bietet, die es zu einer hervorragenden Wahl für Sprachaufnahmen und Podcasts machen. Ich nenne nur drei:

- Der Frequenzgang des Procaster ist speziell auf die Aufnahme von Sprache abgestimmt. Es liefert eine natürliche und ausgewogene Stimmwiedergabe in ›Rundfunkqualität‹ mit einer leichten Präsenzanhebung für mehr Klarheit.

- Es verfügt über eine enge Nierencharakteristik, die effektiv Umgebungsgeräusche sowohl von den Seiten als auch von hinten abschirmt. Dies ermöglicht eine saubere Sprachaufnahme, selbst in nicht perfekt schallgedämmten Umgebungen wie dem Denkkerker.

- Der integrierte Popschutz hilft dabei, Plosivlaute wie [p] oder [b] zu entschärfen, die sonst das Mikrophon übersteuern und Verzerrungen verursachen können. Zur Verstärkung dieser Schutzvorrichtung benutze ich das Procaster zusätzlich mit RØDEs Pop-Filter-Windschutz WS2.

Um Vibrationen jeglicher Art (etwa durch das unbeabsichtigte Anstoßen des Mikrophons und/oder des Stativs mit der Hand) einzudämmen, habe ich das Procaster in einen PSM1-Stoßdämpfer (»Spinne«) eingesetzt, was die Audioqualität zusätzlich verbessern kann.

RØDE Procaster mit WS2-Windschutz in einem PSM1-Stoßdämpfer

(Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, Mai 2024)

RØDE Procaster mit WS2-Windschutz in einem PSM1-Stoßdämpfer

(Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, Mai 2024)

Mit dem PSM1 ist das Procaster am Elgato Wave Mic Arm LP befestigt, einem niedrigen Schwenkarm, der auf dem Schreibtisch wenig Platz einnimmt, die Sicht nicht beeinträchtigt und absolut lautlos bewegt werden kann.

Elgato Wave Mic Arm LP

(Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, Mai 2024)

Elgato Wave Mic Arm LP

(Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, Mai 2024)

Vom Procaster aus führt das Mogami 3080, ein drei Meter langes XLR-Kabel, zunächst durch den Elgato-Schwenkarm, dann unter dem Schreibtisch her bis in den Vorverstärker.

dbx 286s

(Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, Mai 2024)

dbx 286s

(Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, Mai 2024)

Mikrophonvorverstärker/Kanalzug

Dieser Zwischenschritt ist rein fakultativ, bietet jedoch zahlreiche Vorteile auch für Sprachaufnahmen und Podcasts, die nicht unbedingt einer Live-Atmosphäre wie Streaming oder Interviews unterliegen. Der dbx 286s-Mikrophonvorverstärker ist ein kosteneffizienter und voll ausgestatteter Kanalzug-Prozessor, der nicht nur als Mikrophonvorverstärker dient, sondern auch über Kompressor, De-Esser, Enhancer und einem effektiven Expander/Gate verfügt. Diese Funktionen ermöglichen eine umfassende Bearbeitung des Audiosignals schon vor einer möglichen Postproduction mittels Plugins, um eine klare und professionelle Klangqualität zu erzielen.

Ich möchte folgend nur kurz meine gewählten Einstellungen des dbx 286s in Kombination mit dem RØDE Procaster anführen:

- Verstärkung (Gain): Da das Procaster recht ›gain-hungrig‹ ist, mußte ich den Pegel auf etwa +54 dB einstellen, um sicherzustellen, daß das Mikrophon die Stimme klar und ohne übermäßiges Rauschen aufnimmt. (Alternativ hatte ich zwischenzeitlich einen FetHead im Einsatz, den das Procaster mit zugeschalteter Phantomspeisung problemlos verträgt.)

- Hochpaßfilter: Eingeschaltet bei 80 Hz, um tieffrequente Geräusche zu reduzieren und die Klarheit zu verbessern.

- Kompressor: Drive auf ca. 2,5 und Density auf 8,0 eingestellt, um eine Komprimierung von etwa 3 dB, in den Spitzen von bis zu 9 dB zu erreichen und eine ausgewogene und kontrollierte Stimmausgabe zu gewährleisten.

- De-Esser: Frequenz auf 4,8 kHz und Schwellenwert auf 2 eingestellt, um Zischlaute zu reduzieren, ohne die Gesamtklangqualität zu verändern.

- Enhancer: Niedrige Frequenz (LF) auf 1 und hohe Frequenz (HF) auf 0,5 eingestellt, um ein wenig Wärme und Klarheit hinzuzufügen, ohne einen Frequenzbereich übermäßig zu betonen. Diese eher ästhetischen Einstellungen bearbeite ich später erneut in der Postproduction mit Plugins in der DAW.

- Expander/Gate: In dieser Funktion liegt die große Stärke des dbx 286s. Den Threshold habe ich auf -30 dB und die Ratio auf 1,8:1 eingestellt, um Hintergrundgeräusche zu minimieren, ohne merkliche Gating-Artefakte zu verursachen.

- Output: Um möglichst dieselbe Lautstärke bei Ein- und Ausgang zu erzielen (das sogenannte »Gain Staging« kann mittels der Funktion »Process Bypass« überprüft und eingerichtet werden), habe ich hier den Regler auf -8 db gestellt.

Audio-Interface

Der dbx 286s-Mikrophonvorverstärker ist mittels eines Mogami 2534, ein ein Meter langes TRS-Kabel, mit meinem Audio-Interface verbunden: dem SSL 2 von Solid State Logic.

SSL 2

(Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, Mai 2024)

SSL 2

(Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, Mai 2024)

Hier justiere ich die ›sauber‹ klingende Eingangsverstärkung (in meinem Fall: etwa +2,5), um den optimalen Pegel zwischen -18 und -10 dB in meiner Digital Audio Workstation zu erreichen.

Sennheiser HD 280 PRO

(Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, Mai 2024)

Sennheiser HD 280 PRO

(Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, Mai 2024)

Das ganze kontrolliere ich mit den Sennheiser HD 280 PRO-Kopfhörern, die ich mit einem zwei Meter langen Mogami 2534-Verlängerungskabel an das SSL 2-Interface angeschlossen habe.

In einem kommenden Blog-Beitrag werde ich dann einen Blick auf die Postproduction und meine aktualisierte Plugin-Kette werfen.

Meine Plugin-Kette für Sprachaufnahmen

Für ein kleines Podcast-Nebenprojekt habe ich – nach vielen Monaten des trial and error – den folgenden Filter-Prozeß erstellt, der das Rohmaterial meiner Audioaufnahmen mit minutiös aufeinander abgestimmten Plugins optimiert.

Plugin-Kette – Sprachaufnahme

(Screenshot Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, März 2024)

Plugin-Kette – Sprachaufnahme

(Screenshot Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, März 2024)

- »GainAim« von NoiseWorks

- »RX 10 De-click« von iZotope

- »Sibilance« von Waves

- »Avalon VT-737 Tube Channel Strip« von Universal Audio

- »Pro-Q 3« von FabFilter

- »1176LN Rev E« von Universal Audio

- »Pultec EQP‑1A« von Universal Audio

- »Teletronix LA-2A Gray« von Universal Audio

- »Brainworx bx_limiter True Peak« von Plugin Alliance

- »Loudness Meter 2« von Youlean

Vermutlich ist dies ein klassischer Fall von overkill, aber ich mag den durch diese Plugin-Kette erzeugten Klang – und wenn es gut klingt, ist es gut.

Beinahe ein Newsletter

Vor genau einem Jahr, am 22. Februar 2023, sollte ein Newsletter veröffentlicht werden, den ich mit einem Freund verfaßt habe. Dieser Newsletter verschwand aus verschiedenen Gründen in der digitalen Schublade. Heute möchte ich ihn als ›Newsletter-Versuch‹ auf meinem Blog zugänglich machen, und zwar mit dem eingängigen und trivialen Vers aus Ralph McTells Folksong »Streets of London« (1969) im Hinterkopf: »Yesterday’s paper telling yesterday’s news«.

Facettentektonik

[Coole Begrüßungsformel einfügen],

was hat uns in der vergangenen Woche beschäftigt? Was haben wir gelesen, gesehen oder gehört? Was haben wir gelernt oder nicht verstanden? Worüber haben wir uns Gedanken gemacht? Kurzum: Was ist uns aufgefallen, das festgehalten werden sollte?

In unserem wöchentlichen Rückblick auf vermeintliche Nebenthemen geht es dieses Mal um Body-Positivity, Roald Dahl, »Wladolf Putler«, Brad Mehldau und ein Coca-Cola-Smartphone.

Gesundheit

Kritik oder nur das Zur-Sprache-bringen von Beobachtungen, Meinungen, ja, (vermeintlichen) Fakten, kann in diesen Zeiten gefährlich sein – und seltsam, ja verstörend anmuten. So beobachtet man schon seit geraumer Zeit die stetig größer werdende Präsenz (es heißt jetzt: »Sichtbarkeit«) korpulenter, nicht der Norm entsprechender Menschen in Werbung und Medien. Doch wie so oft kippt eine anfangs gutgemeinte Bewegung allzu schnell ins Exzentrische und Radikale. So schreibt Viola Schenz in einem Gastkommentar für die Neue Zürcher Zeitung:

Schuld an überzähligen Pfunden oder an der Unzufriedenheit mit der eigenen Figur sind wahlweise ein falsches Körperbild oder, im Fall wohlgenährter Frauen, patriarchale beziehungsweise kapitalistische Gesellschaftsstrukturen oder sexistische Ärzte. Da wird ernsthaft behauptet, Gewichtstabellen seien einst von ›weissen Männern‹ erstellt worden, um Frauenkörper-Massstäbe nach eigenen Sexyness-Vorlieben zu schaffen. Dass auch Männergewichtstabellen existieren, tut nichts zur Sache, ebenso wenig wie die Tatsache, dass in vielen medizinischen Disziplinen inzwischen mehrheitlich weibliche Ärzte tätig sind.

In Anlehnung an René Pfisters Bestseller Ein falsches Wort müsste derjenige der Body-Positivity-Bewegung den Titel tragen Kein falsches Gramm.

Literatur

Aufmerksamkeit, nein, Aufschreie erhielt vor einigen Tagen die Nachricht, dass der Verleger des vorwiegend als Kinderbuchautor bekannten britischen Schriftstellers Roald Dahl (1916-1990), Puffin Books, dessen Werke »nach eigenem Gutdünken bearbeitet, gekürzt, geändert und ergänzt« habe, »um sie an das heutige Empfinden anzupassen«. Ein ausführlicher Beitrag im Telegraph beleuchtet die Hintergründe und listet Hunderte von Eingriffen in den Text auf.

So wurde beispielsweise »Selbst wenn sie als Kassiererin in einem Supermarkt arbeitet oder Briefe für einen Geschäftsmann tippt« zu »Auch wenn sie als Spitzenwissenschaftlerin arbeitet oder ein Unternehmen leitet« verbessert, statt »seine Mutter« heißt es nun »seine Eltern« und »Sie fuhr mit Joseph Conrad auf Segelschiffen aus alten Zeiten. Sie reiste mit Ernest Hemingway nach Afrika und mit Rudyard Kipling nach Indien« wurde zu »Sie besuchte mit Jane Austen Landgüter des neunzehnten Jahrhunderts. Sie reiste mit Ernest Hemingway nach Afrika und mit John Steinbeck nach Kalifornien« korrigiert. Der Satz »Herr Kranky war ein kleiner Mann mit kräftigen Beinen und einem riesigen Kopf« wurde neben vielen anderen ganz gestrichen.

Prominent kommentierte diese Säuberungsaktion Salman Rushdie bei Twitter: »Roald Dahl war kein Engel, aber das ist absurde Zensur. Puffin Books und der Dahl-Nachlass sollten sich schämen.«

Podcast

Kennen Sie »Wladolf Putler«? Der 1950 geborene Politikwissenschaftler Claus Leggewie analysiert in einem 30minütigen Essay für den Deutschlandfunk Vergleiche und Parallelen zwischen Putin, Hitler, Faschismus und Stalinismus. »Es geht hier aber weniger«, so Leggewie, »um die Beschreibung eines individuellen oder kollektiven Charakters als um Merkmale und Dynamiken eines Herrschaftsregimes, in dem – so meine These – ein stalinoider Kern und eine faschistoide Außenhülle zu erkennen sind.« Ob es auch eine sprachmagische Dimension gibt? Die Etymologie verrät: »Wladimir Wladimirowitsch Putin, der fesselnde Großschleuderer, ein wandelndes Paradoxon, ein menschgewordenes Dilemma.«

Musik

Gehört haben wir in dieser Woche auch Musik, und zwar das neue Album Your Mother Should Know: Brad Mehldau Plays the Beatles des 1970 geborenen US-amerikanischen Jazz-Pianisten Brad Mehldau. Es handelt sich um ein im September 2020 in der Pariser Philharmonie aufgenommenes Live-Album, das Mehldaus Interpretationen von zehn Beatles-Songs und den abschließenden David-Bowie-Klassiker »Life on Mars?« enthält. Hörenswert! Apple Music Spotify YouTube Music

Technik

Falls Sie sowohl ein Smartphone- als auch ein Coca-Cola-Fan sein sollten – man hört, dass es dieser Exoten viele gibt –, sei Ihnen diese atemberaubende Kooperation des chinesischer Smartphone-Herstellers Realme mit dem amerikanischen Getränke-Giganten empfohlen: They Didn’t Have To Go This Hard!.

Und damit verabschieden wir uns bis nächsten Sonntag.

[Coole Grußformel einfügen]

My Backup Pages

Yes, my guard stood hard when abstract threats Too noble to neglect Deceived me into thinking I had something to protect — Bob Dylan: »My Back Pages«, 1964

Haben wir nicht alle etwas, wenn nicht gar vieles, zu beschützen? Gibt es nicht für einiges, wenn nicht gar alles, vielerlei Versicherungen? Wir denken bei derartigen Überlegungen häufig an Leib und Leben, Hab und Gut, an physische Größen, die offensichtlich und daher versicherungswürdig sind. Doch wir übersehen dabei den Teil, dessen (Ver-)Sicherung wir schändlich vernachlässigen, nämlich denjenigen unseres immer größer werdenden digitalen Lebens. Für dieses und für den ebenso berühmten wie berüchtigten Fall der Fälle potentieller Datenverluste durch Hardwarefehler, Softwareprobleme, Viren, Ransomware-Attacken, Diebstahl oder schlicht menschliche Fehler habe ich die folgenden Vorkehrungen als Ab- und Versicherungen in Form von Backups (Datensicherungen) getroffen.

Zunächst sollte ich darauf hinweisen, daß es verschiedene Backup-Arten gibt, die je nach (persönlichen) Anforderungen und eingesetzter beziehungsweise zur Verfügung stehender Technologie in Frage kommen und durchgeführt werden können, und zwar

- manuelle oder automatisierte Sicherungen auf externen Laufwerken wie Festplatten oder Netzwerkspeichern (NAS) oder bei Cloud-Speicher-Diensten wie etwa Google Drive, Dropbox oder iCloud, die allerdings oft nur eine Synchronisierung der Daten durchführen, kein Backup.

- Daneben können und sollten spezialisierte Backup-Programme wie Time Machine, File History oder Drittanbieter-Lösungen wie Acronis True Image, Backblaze oder ChronoSync zum Einsatz kommen, die automatische Backups mit erweiterten Funktionen wie etwa einer Datei-Versionskontrolle (um auf frühere Datei-Versionen zugreifen zu können, falls unbeabsichtigte Änderungen vorgenommen worden sind) anbieten.

Eine Kombination verschiedener Strategien möchte ich nachdrücklich empfehlen, da sie Redundanz und Sicherheit erhöht. Ich selbst verwende iCloud, Time Machine, ChronoSync und Backblaze, und ich möchte nachfolgend einen kurzen Überblick geben, wie meine Daten(ver)sicherung aussieht.

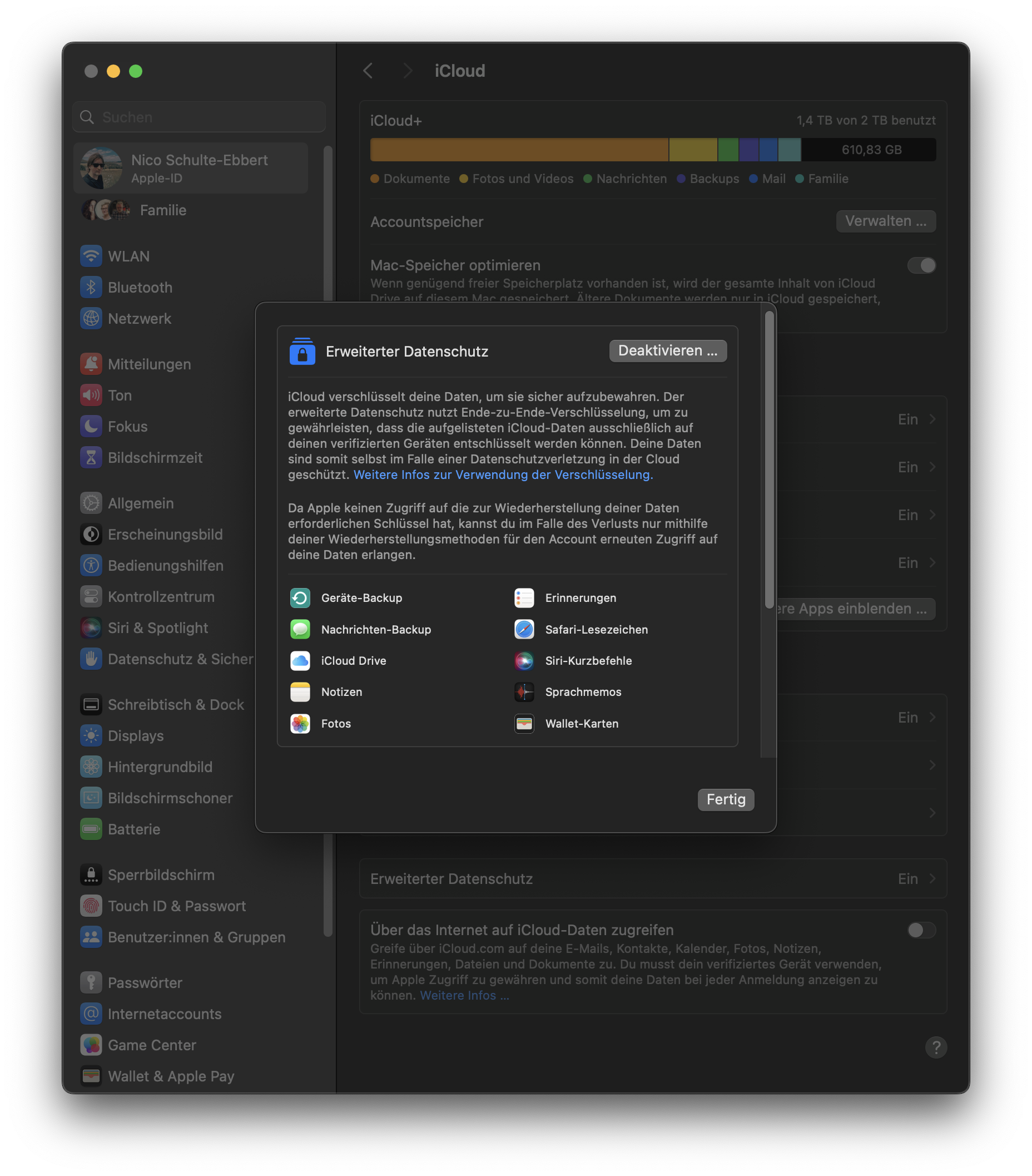

iCloud

Mein Cloud-Speicher-Migrationsweg begann vor gut 15 Jahren und führte mich von Google Drive über Dropbox und Sync zu iCloud, aus dem einfachen Grund, weil ich ohnehin seit gut zehn Jahren im Apple-Kosmos beheimatet bin – Kritiker sprechen von einem »walled garden«, also einem um- oder eingezäunten Garten bestehend aus Apples Hard- und Software sowie den ergänzenden Diensten – und keinerlei Probleme hatte: Es funktioniert (bislang) einfach alles. Auch wenn es noch immer keinen einfachen Weg gibt, vom einen zum anderen Cloud-Anbieter zu wechseln (ich erinnere mich ungern an die Tage und Wochen des Downloadens hier und Uploadens da), lohnt es sich durchaus, die Vor- und Nachteile gegenüberzustellen und die Online-Speicher miteinander zu vergleichen, etwa nach Preis- oder Sicherheitskriterien. Letztlich muß man sich darüber im klaren sein, daß ›die Cloud‹ nur ein Computer ist, der jemand anderem gehört.

iCloud

(Screenshot Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, Januar 2024)

iCloud

(Screenshot Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, Januar 2024)

Wie man erkennen kann, befindet sich mein ganzes digitales Leben in Apples Cloud: über 100 Apps, gut 25.000 Photos und 1.000 Videos, rund 10.000 Mails und 20.000 iMessage-Nachrichten sowie unzählige Dokumente – darunter meine DEVONthink-Datenbanken und mein digitaler Zettelkasten in Obsidian –, die alles in allem gut 1,4 Terabyte belegen (Tendenz: steigend). Über Zuverlässigkeit, Sicherheit und Privatsphäre von iCloud läßt sich sowohl streiten als auch spekulieren.

iCloud – Erweiterter Datenschutz

(Screenshot Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, Januar 2024)

iCloud – Erweiterter Datenschutz

(Screenshot Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, Januar 2024)

Ich empfehle, alle Möglichkeiten zu nutzen, die zumindest Sicherheit und Privatsphäre zu verstärken versprechen, sprich: die Aktivierung des »erweiterten Datenschutzes«, der mit einer Ende-zu-Ende-Verschlüsselung die aufgelisteten iCloud-Daten versieht. Zusätzlich sollte die Funktion »Über das Internet auf iCloud-Daten zugreifen« deaktiviert werden, was verhindert, daß man (oder jemand) über einen Browser via iCloud.com auf die dort gespeicherten Daten zugreifen kann.

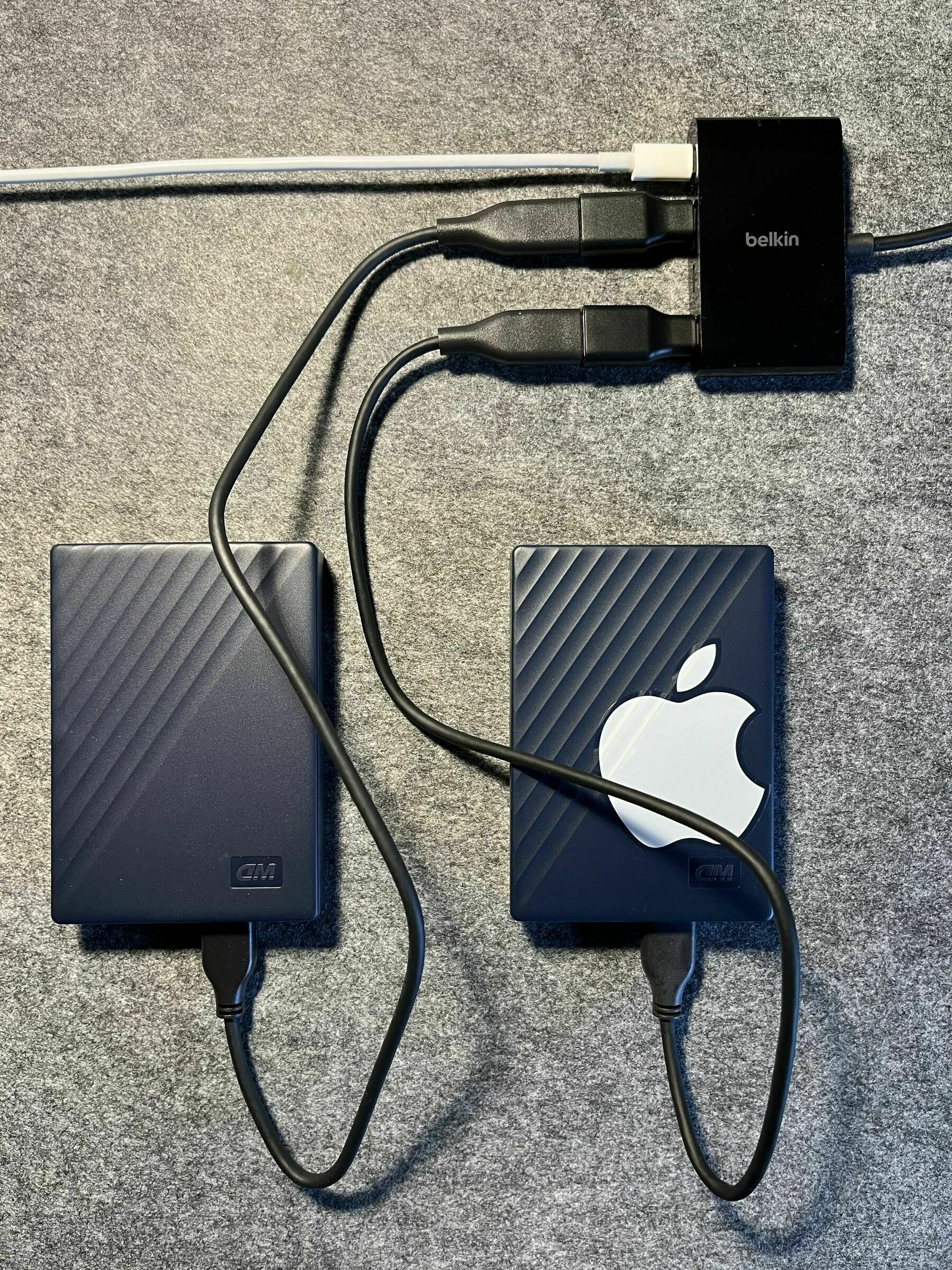

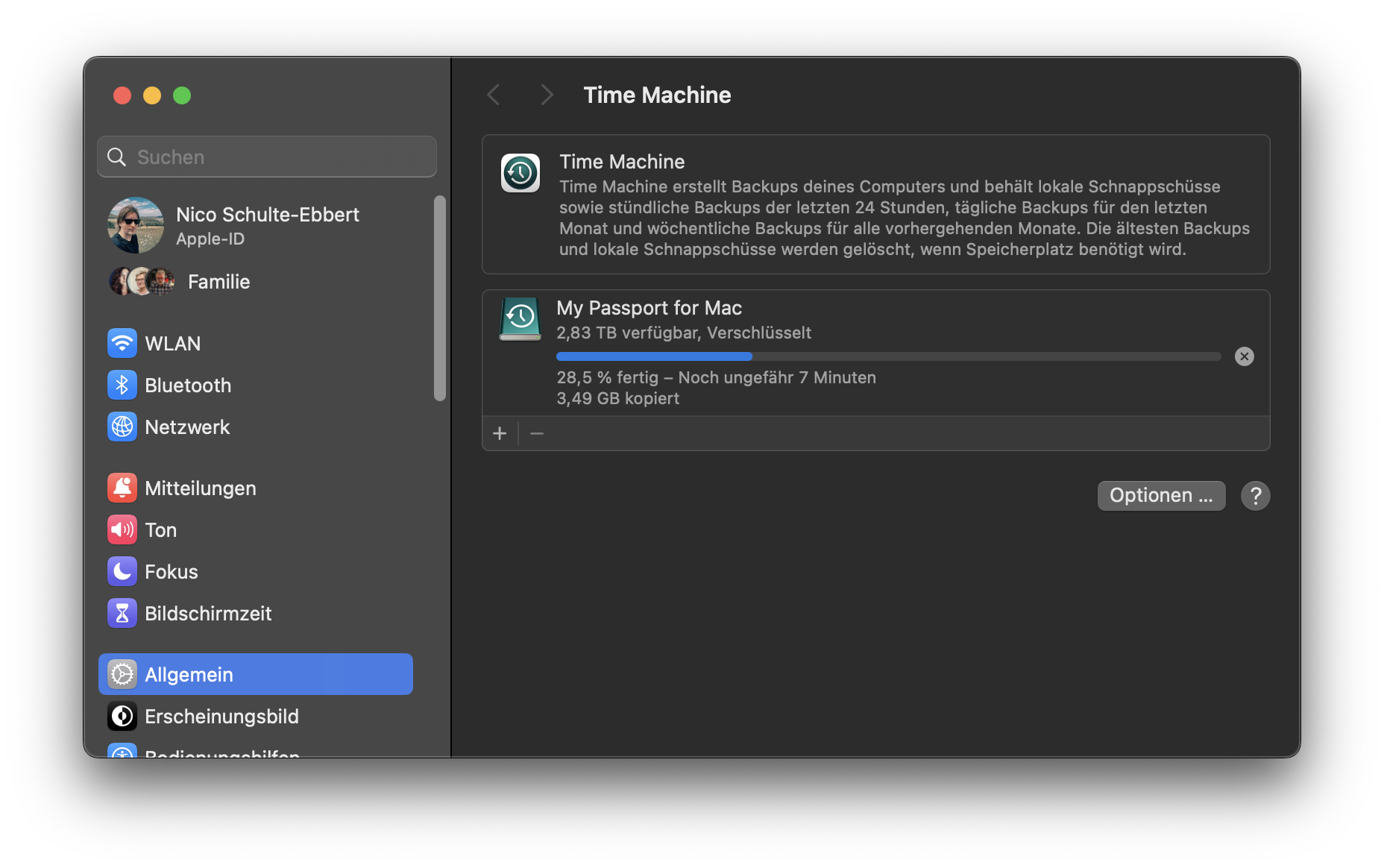

Time Machine

Einmal pro Woche schließe ich zwei verschlüsselte externe Festplatten an mein MacBook Air an. Die eine ist die vier Terabyte große Western Digital My Passport for Mac, die ich, mit einem Apple-Sticker markiert, als Time Machine-Backup-Ort benutze.

Externe Datensicherung: ChronoSync und Time Machine

(Photo Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, Januar 2024)

Externe Datensicherung: ChronoSync und Time Machine

(Photo Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, Januar 2024)

Dabei ist es mir weniger wichtig, daß mein komplettes System wiederhergestellt werden könnte; mir kommt es auf die Sicherung meiner persönlichen Dateien an. Da Time Machine naht- und kostenlos in macOS integriert ist, automatisch Sicherungen erstellt und unterschiedliche Dateiversionen bereithält, verhielte man sich unvernünftig, zumindest grob fahrlässig, diese (Ver-)Sicherung nicht zu nutzen.

Time Machine

(Screenshot Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, Januar 2024)

Time Machine

(Screenshot Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, Januar 2024)

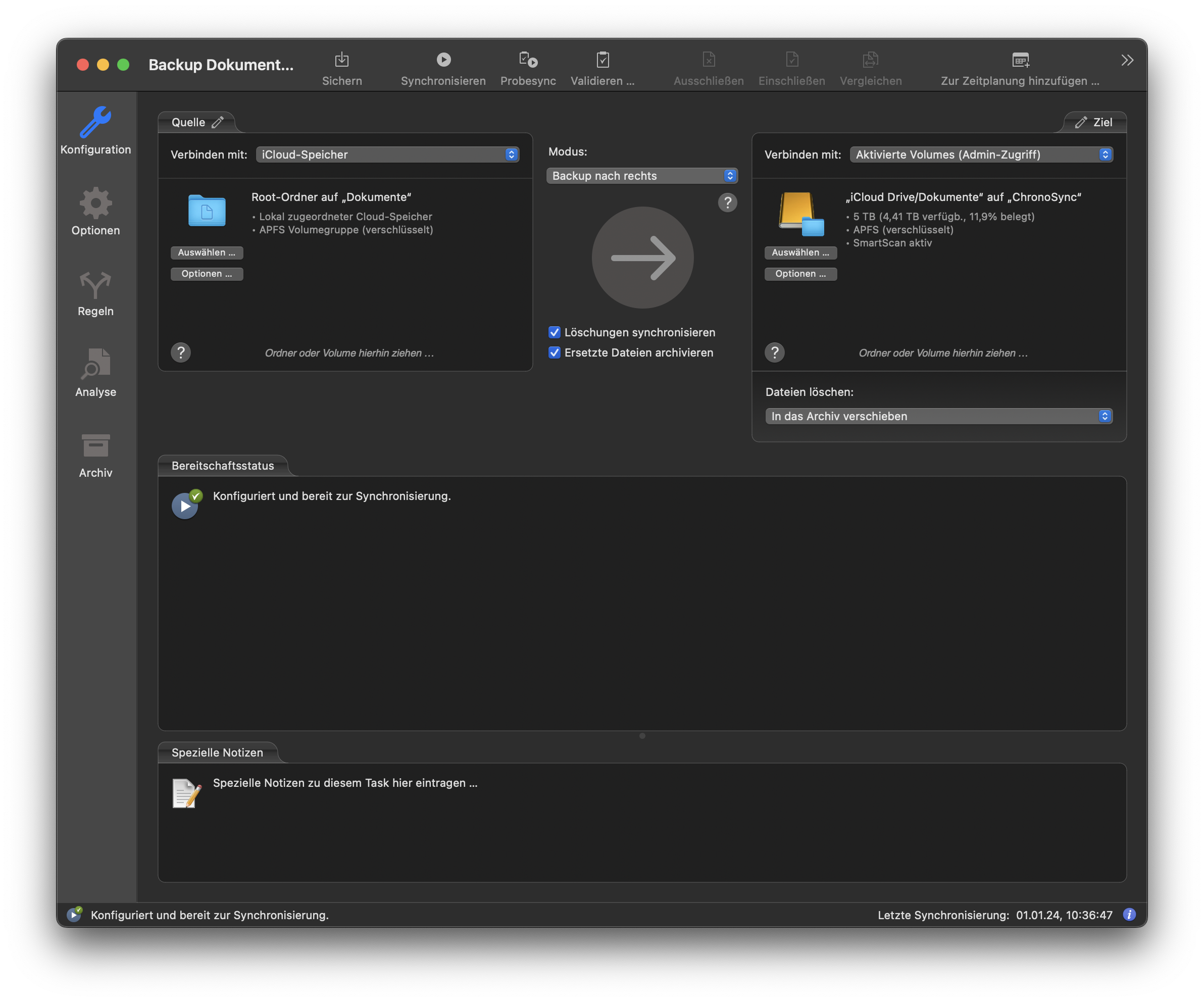

ChronoSync

Die andere externe Festplatte – es handelt sich bei dieser ebenfalls um eine Western Digital My Passport for Mac, allerdings mit fünf Terabyte Kapazität –, schließe ich zeitgleich mit der Time Machine-Festplatte an. Sie enthält ein Dateien-Backup, das ich mit ChronoSync erstellen lasse. Nun wird der geneigte und kritische Leser dieser Zeilen denken, ChronoSync sei zuviel des Guten, quasi Overkill, da Time Machine doch bereits läuft und sichert. Doch es gibt einen ganz wichtigen Grund, ChronoSync zusätzlich zu verwenden, und einen ganz großen Unterschied zum Backup mit Time Machine.

ChronoSync

(Screenshot Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, Januar 2024)

ChronoSync

(Screenshot Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, Januar 2024)

Ich zitiere aus dem Funktionsüberblick:

Wenn Sie das Backup starten, scannt ChronoSync Ihre in iCloud gespeicherten Dateien und Ordner und sucht nach Änderungen. Wenn eine gefunden wird, wird die Datei zu Ihrem Ziel kopiert. Wenn die Datei nicht lokal gespeichert ist, sondern nur in der Cloud existiert, wird sie automatisch heruntergeladen, bevor sie kopiert wird. Nach dem Herunterladen wird die Datei standardmäßig zum Löschen auf Ihrem Computer markiert, damit sie keinen wertvollen Speicherplatz belegt. Wenn sie bereits lokal gespeichert war, bevor ChronoSync sie untersucht hat, bleibt sie lokal gespeichert.

Das bedeutet, daß ChronoSync Dateien sichern kann, die nicht auf der Festplatte des Rechners gespeichert sind, sondern lediglich als Platzhalter-Icon auftreten, während die eigentliche Datei in iCloud ausgelagert worden ist, um Speicherplatz auf dem Mac freizugeben! Time Machine kann das nicht, und mir ist auch kein anderes Programm bekannt, das von Dateien, die sich nur in der Cloud und nicht auf dem Rechner befinden, ein Backup erstellen kann. Die Lösung, die ChronoSync anbietet, ist zugleich genial und elegant. Jedem Mac-Nutzer sei sie wärmstens empfohlen.

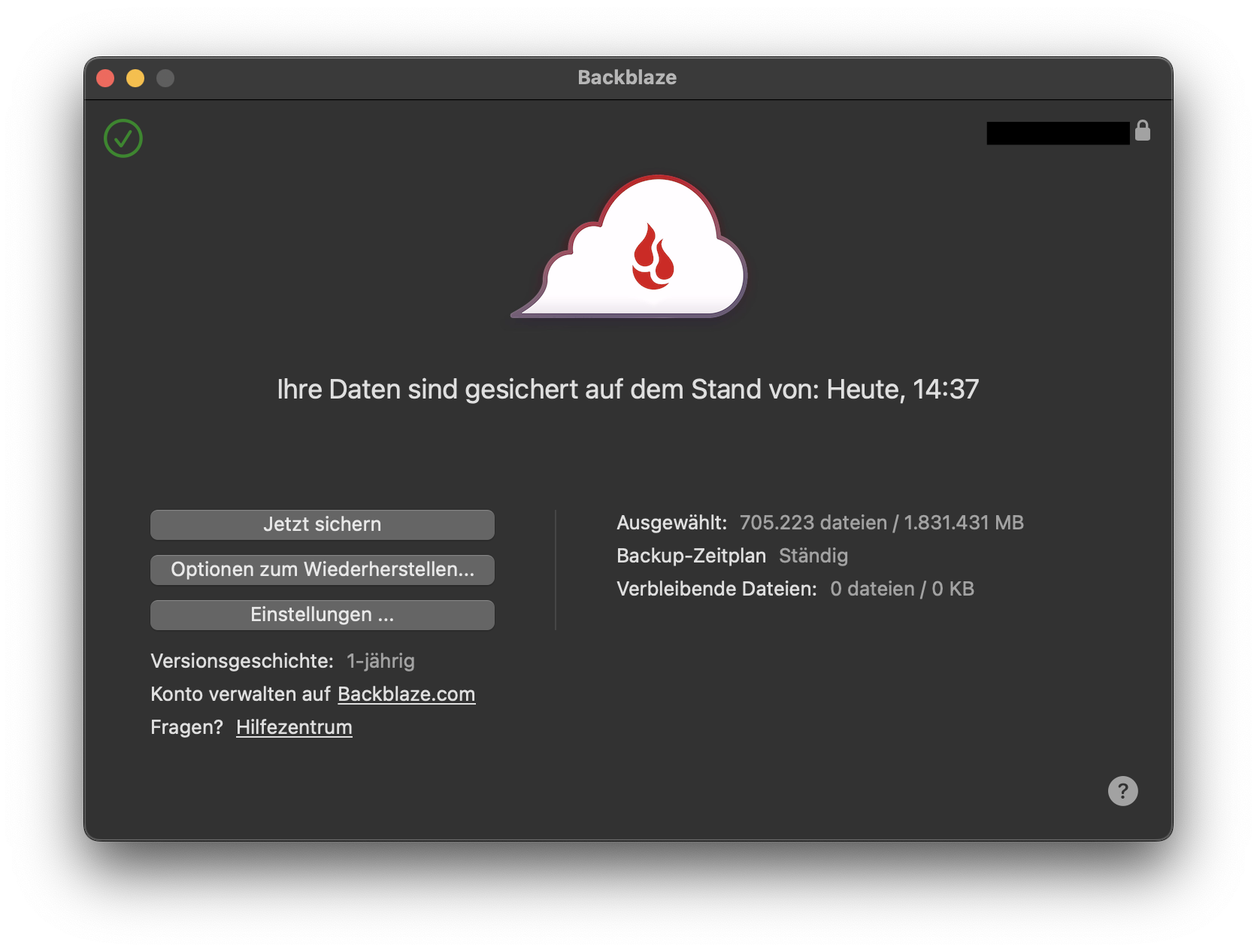

Backblaze

Vor einigen Tagen erhielt ich eine E-Mail vom »Backup Steward« Yev Pusin aus dem kalifornischen San Mateo, die mich überraschte:

Fünf Jahre, wow! Vielen Dank, daß Sie seit einem halben Jahrzehnt Kunde von Backblaze-Computer-Backup sind. Das ist keine kleine Leistung. Wir freuen uns, daß Sie Backblaze weiterhin Ihr Vertrauen schenken und den Wert der Sicherung Ihrer wichtigen Daten erkennen.

Mein Backblaze-Jubiläum

(Screenshot Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, Januar 2024)

Mein Backblaze-Jubiläum

(Screenshot Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, Januar 2024)

Meine Überraschung erklärt sich daher, daß dieses so mächtige Backup-Werkzeug, das persönliche Cloud-Backup von Backblaze, so unscheinbar und lautlos seine Arbeit im Hintergrund verrichtet, daß ich es im Laufe der fünf Jahre ganz vergessen hatte!

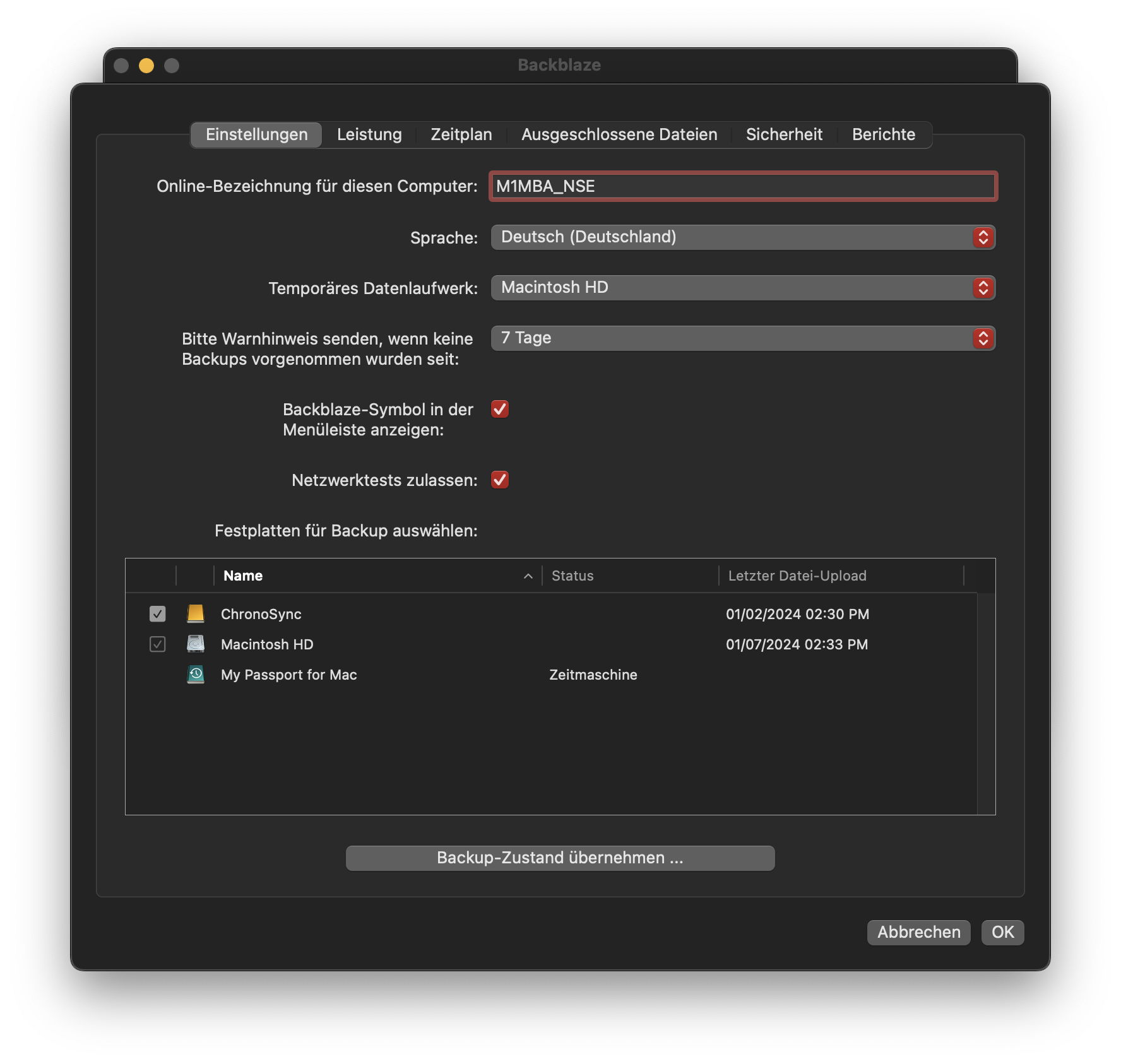

Backblaze

(Screenshot Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, Januar 2024)

Backblaze

(Screenshot Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, Januar 2024)

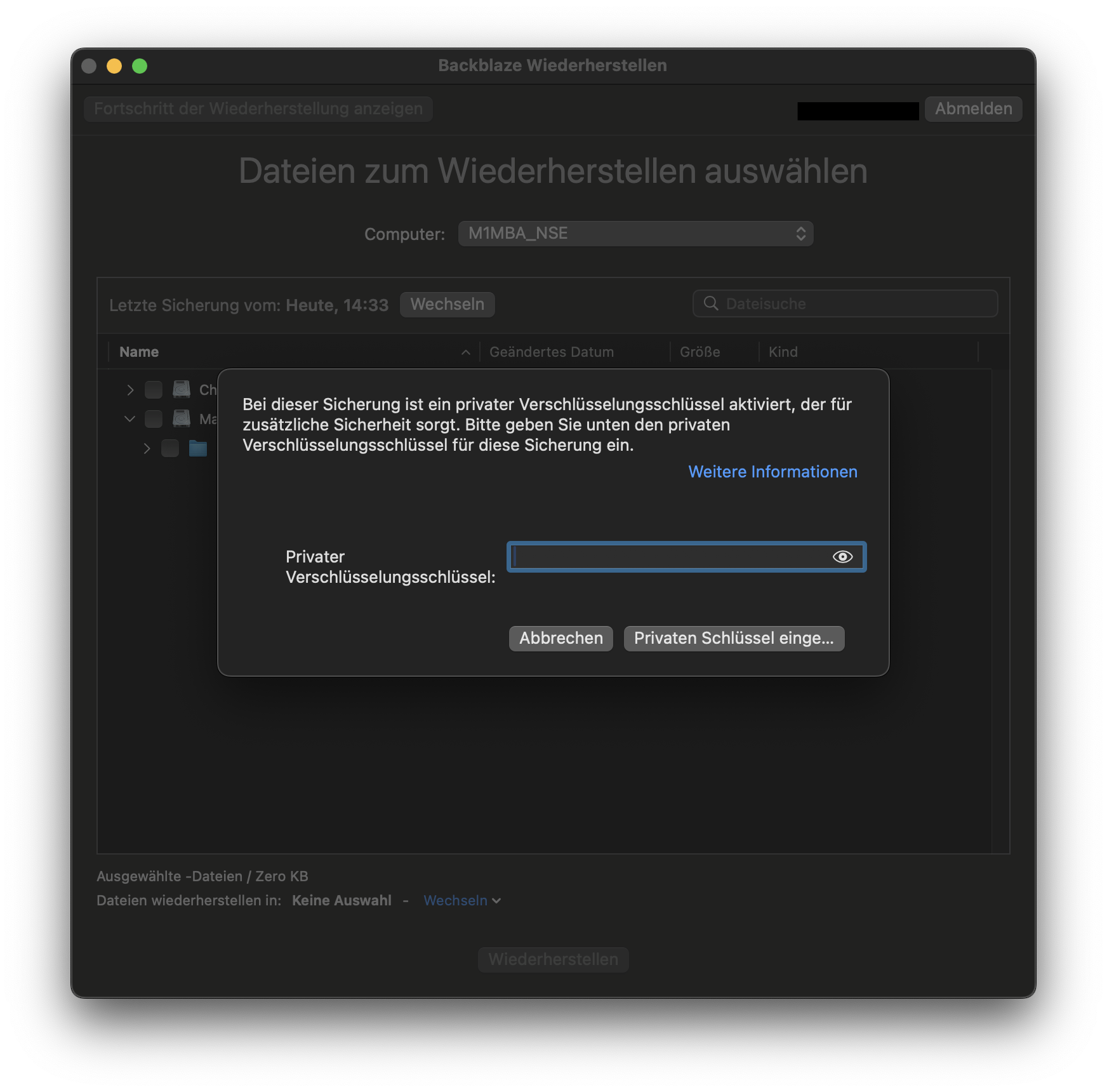

Backblaze sichert die Daten automatisch und ständig, bietet unbegrenzten, verschlüsselten (»zero-knowledge«) Cloud-Speicherplatz mit einjähriger (auf Wunsch unbegrenzter) Dateiversionsgeschichte sowie problemlose Wiederherstellung der Daten per Backblaze Restore-App oder eines USB-Laufwerks, das Backblaze postalisch zusendet.

Backblaze Restore: Zusätzliche Sicherheit dank privatem Chiffrierschlüssel

(Screenshot Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, Januar 2024)

Backblaze Restore: Zusätzliche Sicherheit dank privatem Chiffrierschlüssel

(Screenshot Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, Januar 2024)

Man schläft besser, wenn man über 700.000 Dateien mit einer Gesamtgröße von rund 1,8 Terabyte sicher weiß. Und als Bonus lasse ich mein iCloud-Backup, das ich mit ChronoSync erstellt habe, ebenfalls von Backblaze sichern, denn »Backblaze sichert jede USB- oder Firewire-Festplatte, die Sie an Ihren Computer angeschlossen haben«.

Backblaze und ChronoSync

(Screenshot Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, Januar 2024)

Backblaze und ChronoSync

(Screenshot Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, Januar 2024)

Und das sind sie, meine »Backup Pages«, meine digitalen (Ver-)Sicherungen.

Der Mensch im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit

![]() (Politico-Screenshot von Nico Schulte-Ebbert, Januar 2024)

(Politico-Screenshot von Nico Schulte-Ebbert, Januar 2024)

In Südkalifornien schuf der Tech-Unternehmer Alex Furmansky eine Chatbot-Version der belgischen Prominenten-Psychotherapeutin Esther Perel, indem er ihre Podcasts aus dem Internet sammelte und zusammenschnitt. Er nutzte den Bot, um seinen eigenen Liebeskummer zu therapieren, und dokumentierte seine Reise in einem Blogbeitrag, den ein Freund schließlich an Perel selbst weiterleitete. Perel sprach die Existenz der K.I.-Perel auf der 2023 SXSW-Konferenz an. Wie

[Martin]Seligman war sie mehr erstaunt als verärgert über die Replikation ihrer Persönlichkeit. Sie nannte es »künstliche Intimität«.

Nicht nur werden derartige K.I.-Avatare ungefragt, nicht autorisiert und ohne Vergütung erstellt, was juristische und ethische Fragen aufwirft; diese digitalen Abbilder dienen quasi ad hoc als omnipräsente Ansprechpartner, gar als kompetente Therapeuten, obschon sie lediglich auf dem Material publizierter Werke, Interviews und Podcasts ihrer menschlichen Vorbilder beruhen, nicht jedoch auf deren Wissen, Erfahrungen und Ideen zugreifen können, die die Originale nie medial (und das bedeutet: in aus- und verwertbarer Form) festgehalten haben.

Status quo oder: Von Blogbrachen und Blogumbrüchen

Der Status quo von denkkerker.com kann seit dem Sommer mit dem agrarökonomischen Begriff der »Brache« belegt werden. Diverse Nebenprojekte verhinderten ein kontinuierliches Weiterführen des Blogs; das Umbrechen des unbestellten Digitalackers wurde nicht vorgenommen. Doch je näher das Jahresende rückte, desto mehr empfand ich den Drang und die Lust, das Bloggen 2024 mit einer gewissen Seriosität und vor allen Dingen mit Kontinuität wiederaufzunehmen.

Blicke ich zurück auf die etwa 13 Jahre, die dieser Blog nun Bestand hat, kann ich nur wenig Traffic feststellen. Die Statistiken, die Wordpress liefert, sprechen eine deutliche Sprache. Der bislang meistgeklickte Beitrag ist – mit Ausnahme der Startseite – die leicht überarbeitete Version eines Kapitels meiner Magisterarbeit aus dem Jahr 2006 mit dem Titel »Ferdinand de Saussure: Die Sprache als Begriffsdublette«, veröffentlicht am 22. Februar 2013; das bislang zugriffsstärkste Jahr ist 2021 gewesen. Nun rührt das sechsmonatige Unbebautsein dieses öffentlichen Textgrundstücks auch vom Fokus auf ein ganz persönliches, ganz privates Pendant her. Seit März 2023 verwende ich die Tagebuch-App Day One, und zwar täglich, sprich seit nunmehr 306 Tagen.

Day One

(Screenshot Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, Dezember 2023)

Day One

(Screenshot Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, Dezember 2023)

Man hat in den letzten Jahren schon öfters den Trend beschrieben, daß sich Internetnutzer mehr und mehr aus der digitalen Öffentlichkeit – und das bedeutet vor allem aus den sogenannten ›sozialen Medien‹ – zurückziehen in die kleineren, intimen und sicheren Welten der Direktnachrichten (DM) und geschlossenen Chat-Gruppen, sei es bei WhatsApp, Signal oder iMessage. Dennoch ist das Verlangen groß, einerseits Aufmerksamkeit zu erzeugen, andererseits etwas Sinn- und Wertvolles für eine potentielle globale Leserschaft zu generieren und zu hinterlassen. Die Blog-Themen, mit denen ich mich in den letzten gut zehn Jahren beschäftigt habe, kreisen zumeist um die Beatles, um philosophische Anekdoten, um Literatur, Rezensionen, Biographisches. Meine Überlegungen, denkkerker.com zu diversifizieren, die geisteswissenschaftlichen mit technischen Themen anzureichern, die mich interessieren und faszinieren, werde ich ab 2024 verfolgen. Mit dieser Strategie soll – um bei der Metapher der Brachlandschaft zu bleiben – eine Bodenverarmung verhindert werden.

Zur thematischen Neugewichtung kommt die Verwendung von MarsEdit, eines Blog-Post-Editors für Mac, den ich ab 2024 verstärkt einzusetzen gedenke, denn MarsEdit ist seit gut drei Jahren auf meinem Rechner installiert, führte jedoch bislang ein Nischen- und Brachedasein.

MarsEdit

(Screenshot Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, Dezember 2023)

MarsEdit

(Screenshot Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, Dezember 2023)

Ob diese Art des Bloggens Verbesserungen bereithält, soll im kommenden Jahr quasi experimentell und live überprüft werden.

Bei all den schaurig-schönen Fortschritten der sogenannten ›Künstlichen Intelligenz‹, die in den letzten zwölf Monaten wesentlich durch die (voreilige?) Veröffentlichung und Popularisierung von ChatGPT beobachtet werden konnten, scheint das Bloggen ein Kampf gegen Windmühlen zu sein, da jedes veröffentlichte Wort die sogenannten Large language models (LLM) unkompliziert und kostenlos füttern wird. Mit dieser lexikalischen Verköstigung (die jüngst erhobene Klage der New York Times wegen massiver Urheberrechtsverletzung richtet sich gegen die Zechpreller OpenAI und Microsoft) arbeitet man, wenn nicht an der eigenen Abschaffung, so doch am Aufbau und der Stärkung eines schier übermächtigen, weil übermenschlichen Gegners, dessen Bezeichnung als ›Assistent‹, ›Muse‹ oder ›Co-Autor‹ nur eine euphemistische sein kann. Dennoch darf man weder die Flinte ins Korn noch die Feder ins Mäppchen werfen – man muß Rosinante satteln!

Schließlich sollte ich mich um eine Balance bemühen, die sich zwischen dem privaten Tagebuchführen bei Day One und dem öffentlichen Bloggen auf denkkerker.com etabliert, und zwar immer auch mit dem Wissen, daß ein Blog, ein Weblog also, ursprünglich als ein öffentlich geführtes Log- bzw. Tagebuch Mitte/Ende der 1990er Jahre entstanden ist. Die Herausforderung besteht nun darin, Text- als Kulturbrache, Text- als Feldblöcke in den jeweiligen Gebieten sinnvoll einzusetzen und sie nutz- und urbar zu machen. Und das wäre schon ein brachial guter Vorsatz fürs neue Jahr.

The Beatles: Now, Then And Every Time

Über alte Freundeskreise, die sich schließen

If I never ›produce‹ anything more for public consumption than ›silence,‹ so be it. Amen. John Lennon, 1978

Am 13. Juni 2023 sprach Martha Kearney mit Paul McCartney bei BBC Radio 4 Best of Today über dessen Photo-Ausstellung in der National Portrait Gallery in London und den begleitenden, just publizierten Photoband 1964: Eyes of the Storm. Photographs and Reflections.

BBC Radio 4 Best of Today: Paul McCartney & Martha Kearney, Juni 2023

(Screenshot Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, Juli 2023)

BBC Radio 4 Best of Today: Paul McCartney & Martha Kearney, Juni 2023

(Screenshot Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, Juli 2023)

Gemeinsam schlenderten sie durch die Ausstellungsräume, während McCartney einerseits Erinnerungen und Anekdoten zu einzelnen Bildern preisgab (»There’s a picture there of John walking on water. Proof, that’s all I say.«), andererseits über den Stellenwert des Photographierens per se in den 1950er und 1960er Jahren sprach. Schließlich, kurz vor Ende des Gesprächs, lenkte Martha Kearney das Thema auf die sogenannte ›Künstliche Intelligenz‹:

Und was halten Sie von den technologischen Bemühungen, durch Künstliche Intelligenz die frühen Beatles nachzubilden, Ihre Stimme jünger klingen zu lassen, diese Stimmen quasi aus dem Grab zurückzubringen?

Nun, das ist eine sehr interessante Sache. Das ist etwas, mit dem wir uns im Moment alle auseinandersetzen und versuchen, damit umzugehen, was das bedeutet. Wissen Sie, die Leute sagen mir – ich höre das nicht so oft, weil ich nicht so viel im Internet bin –, ›oh ja, da gibt es einen Track, wo John einen meiner Songs singt‹, aber er ist es nicht, es ist nur KI, wissen Sie? All das ist irgendwie beängstigend, aber auch aufregend, weil es die Zukunft ist. Und wir konnten diese Art von Dingen nutzen, als Peter Jackson den Film Get Back drehte, in dem wir das Album Let It Be machten. Er war in der Lage, Johns Stimme aus einem kleinen Stück Kassette herauszuholen, auf dem Johns Stimme und ein Klavier waren. Er konnte sie mit KI trennen, sie konnten der Maschine sagen: ›Das ist eine Stimme, das ist eine Gitarre, laß die Gitarre weg.‹ Und das hat er gemacht. Es gibt also großartige Möglichkeiten. Als wir an der letzten Beatles-Aufnahme arbeiteten – es handelt sich um ein Demo, das von John stammt und das wir gerade fertiggestellt haben und das dieses Jahr veröffentlicht werden soll –, konnten wir Johns Stimme nehmen und sie durch diese KI reinigen

[_get it pure_], sodaß wir die Aufnahme mischen konnten, wie wir es normalerweise tun würden. Das gibt einem also einen gewissen Spielraum. Es gibt also eine gute Seite und eine unheimliche Seite. Und wir müssen einfach sehen, wozu das führt.

Die letzte Beatles-Aufnahme? Wovon mag McCartney hier sprechen? Wie Keith Badman in seinem akribisch recherchierten Buch The Beatles After The Break-Up 1970-2000 ausführt, gab Yoko Ono Paul McCartney bereits im Januar 1994 während dessen Besuch in New York City anläßlich der Aufnahme ihres ermordeten Ehemannes in die Rock and Roll Hall of Fame

vier Demos John Lennons mit nach Hause

[drei Audiokassetten, auf denen in Lennons Handschrift ›for Paul‹ stand], auf denen die Aufnahmen für das ›Beatles-Comeback‹ basieren sollten. Es handelte sich um die Songs ›Free As A Bird‹ (von 1977), ›Real Love‹ (eine Version, die 1988 als ›Girls And Boys‹ auf dem Soundtrack-Album Imagine: John Lennon veröffentlicht worden war), ›Grow Old With Me‹ (eine Version, die zuvor auf dem Album Milk And Honey von 1984 veröffentlicht worden war) und ›Now And Then‹ von 1980, das oft als ›Miss You‹ oder ›I Don’t Want To Lose You‹ bezeichnet wird.

Das hier angesprochene Beatles-Comeback sollte 1995/96 in das Projekt The Beatles Anthology mit den beiden ›neuen‹ Beatles-Songs »Free As A Bird« und »Real Love« münden. »Now And Then« gehörte nicht dazu, was neben der schlechten Aufnahmequalität des Originals wesentlich an der Ablehnung George Harrisons gelegen hat, der den Song als »fucking rubbish« bezeichnet habe. (Ringo Starr hat seine persönliche Version von »Grow Old With Me« übrigens 2019 auf seinem Album What’s My Name veröffentlicht; Paul McCartney sang im Hintergrund und spielte Baß.)

Sollte es sich also bei dieser von McCartney in der Londoner National Portrait Gallery angekündigten letzten Beatles-Kooperation um John Lennons Song »Now And Then« handeln, so hätte dieses Ereignis neben aller musikqualitativer Vorbehalte und ›künstlich-intelligenter‹ Finesse auch eine autobiographische, eine zutiefst persönliche Dimension, die leicht übersehen werden kann. Um die Bedeutung zu verstehen, die »Now And Then« vor allem für Paul McCartney hat, muß man bis zum 25. April 1976 zurückgehen, dem Tag, an dem sich Lennon und McCartney zum letzten Mal begegnet sind.

Gut sieben Wochen nach John Lennons Tod traf McCartney am 1. Februar 1981 in George Martins AIR Studios auf der Karibikinsel Montserrat ein, um Songs aufzunehmen, die auf den Alben Tug Of War (1982) und Pipes Of Piece (1983) veröffentlicht werden sollten. Neben Ringo Starr und Stevie Wonder wurde auch Carl Perkins (1932-1998) zu den Sessions eingeladen, der großen Einfluß auf die Beatles ausgeübt hatte und ein enger Freund der vier Liverpooler geworden war. In Keith Badmans Beatles-Tagebuch ist zwischen dem 21. und 25. Februar 1981 festgehalten:

Paul und Carl Perkins beginnen mit der Aufnahme des Titels ›Get It‹ und des unveröffentlichten Songs ›My Old Friend‹ sowie einiger anderer Titel, darunter ›Honey Don’t‹, ›Boppin’ The Blues‹, ›Lend Me Your Comb‹, ›When The Saints Go Marching In‹, ›Cut Across Shorty‹ und ›Red Sails In The Sunset‹.

Besonderes Augenmerk sei auf »My Old Friend« gerichtet, einen Song, der Perkins in der Nacht vor seiner Abreise von Montserrat in den Sinn gekommen war. Am Morgen spielte er ihn Paul und dessen Ehefrau Linda (1941-1998) vor und sagte, es sei sein Geschenk für die Gastfreundschaft, die er in der letzten Woche erfahren habe. Im Song, den Perkins erst 15 Jahre später auf seinem Album Go Cat Go! veröffentlichen sollte, heißt es an einer Stelle:

Where it’s peace and quiet My old friend Won’t you think about me Every now and then

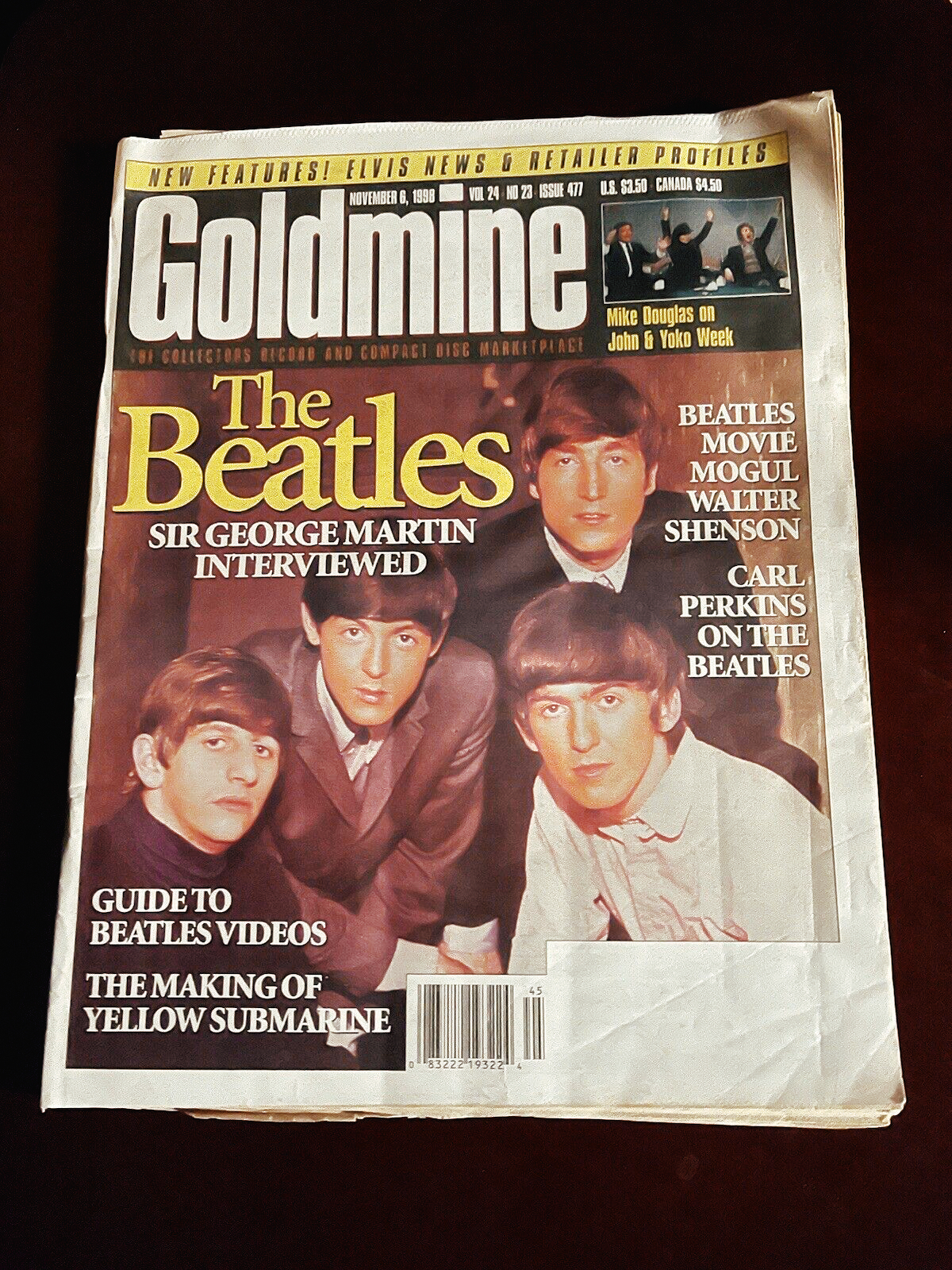

Goldmine Magazine, November 6, 1998 (vol 24, no 23, issue 477)

(Internetfund, bearbeitet von Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, Juni 2023)

Goldmine Magazine, November 6, 1998 (vol 24, no 23, issue 477)

(Internetfund, bearbeitet von Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, Juni 2023)

Nachdem Perkins diese Verse gesungen hatte, brach Paul McCartney in Tränen aus; er stand auf und ging hinaus. Perkins war verwirrt: Hatte er seinen Freund verärgert? Hatte McCartney der Song nicht gefallen? Linda McCartney löste die Verwirrung auf, wie Perkins erstmals Jahre später im Goldmine Magazine vom November 1998 berichtete:

Und Linda sagte: ›Carl, ich danke dir so sehr.‹ Ich sagte: ›Linda, es tut mir leid… Ich wollte euch nicht zum Weinen bringen.‹ Sie sagte: ›Aber er

[Paul]weint und er mußte es. Er war nicht mehr in der Lage, wirklich zusammenzubrechen, seit das mit John passiert ist.‹ Ich meine, er ging aus dem Zimmer, draußen an den Pool, und er hatte nur sein Taschentuch und fing an zu weinen. Und sie legte ihren Arm um mich und sagte: ›Aber wie konntest du das wissen?‹ Ich sagte: ›Was wissen, Linda? Ich weiß nicht wovon du redest?‹ Sie sagte: ›Es gibt nur zwei Menschen auf der Welt, die wissen, was John Lennon zu Paul gesagt hat, das letzte, was er zu ihm gesagt hat. Ich und Paul sind die einzigen zwei, die das wissen, aber jetzt sind es drei, und einer von ihnen bist du… du weißt es.‹ Ich sagte: ›Mädchen, du machst mir Angst! Ich weiß nicht, wovon du redest!‹ Sie sagte, die letzten Worte, die John Lennon zu Paul im Treppenhaus des Dakota-Gebäudes gesagt hat, waren… er klopfte ihm auf die Schulter und sagte: ›Denk ab und zu an mich, alter Freund.‹[_Think about me every now and then, old friend._]

Diese beinahe märchenhafte Anekdote, die Teil der Beatles-Mythologie sein könnte (»Carl und Linda waren nun überzeugt, daß Perkins’ Song ›My Old Friend‹ von John Lennons Geist als Geschenk an Paul gechannelt worden war«), dürfte ein starkes Argument für die baldige Veröffentlichung von »Now And Then« als letzter Beatles-Song sein: Die emotionale Bedeutung, die diese (letzten) Worte und mit ihnen dieser Lennon-Track für McCartney haben dürften, werden wohl George Harrisons Veto aus dem Jahr 1995 außer Kraft setzen: »And now and then, if we must start again…«

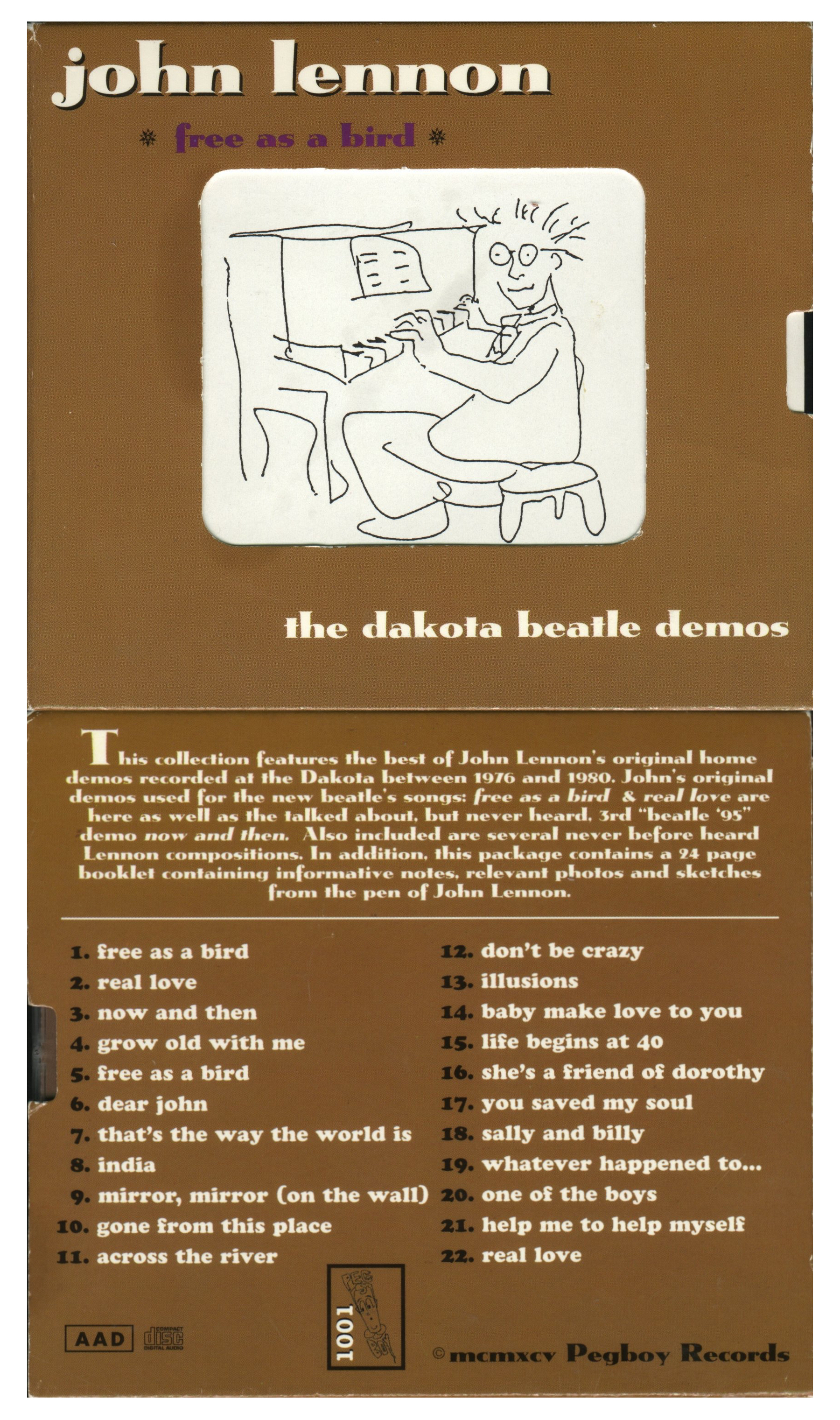

Free As A Bird: The Dakota Beatle Demos 1976-1980, Pegboy Records, 1996

(Front- und Back-Cover, kombiniert von Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, Juni 2023)

Free As A Bird: The Dakota Beatle Demos 1976-1980, Pegboy Records, 1996

(Front- und Back-Cover, kombiniert von Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, Juni 2023)

In meinem Bootleg-Archiv befindet sich seit Februar 2007 die digitale Kopie einer 1996 in Australien produzierten CD mit dem Titel: John Lennon – Free As A Bird: The Dakota Beatle Demos 1976-1980. Auf dem Back-Cover heißt es:

Diese Sammlung enthält die besten Demos John Lennons, die dieser zwischen 1976 und 1980 im Dakota aufgenommen hat. Johns Original-Demos, die für die neuen Beatles-Songs verwendet wurden: free as a bird & real love sind hier ebenso enthalten wie das viel diskutierte, aber nie gehörte dritte ›Beatle ’95-Demo‹ now and then. Ebenfalls enthalten sind mehrere nie zuvor gehörte Lennon-Kompositionen. Darüber hinaus enthält dieses Paket ein 24-seitiges Booklet mit informativen Anmerkungen, relevanten Fotos und Skizzen aus der Feder John Lennons.

Unter den 22 Tracks mit einer Gesamtlaufzeit von 73 Minuten befindet sich als Track 3 »Now And Then« – der Song ist also in Fan-Kreisen bereits seit über 25 Jahren bekannt! Nach den Anthology-Sessions für »Free As A Bird« und »Real Love« versuchten sich Paul, George und Ringo Anfang Februar 1995 auch an »Now And Then«. Produzent Jeff Lynne erinnert sich:

Der Song hatte einen Refrain, aber es fehlten fast völlig die Strophen. Wir haben den Backing-Track gemacht, einen groben Versuch, den wir nicht wirklich fertiggestellt haben. Es war eine bluesige Art von Ballade in a-Moll. Es war ein sehr süßer Song. Ich mag ihn sehr. Sollte er jemals fertiggestellt werden, würde er wahrscheinlich entweder als ›Now And Then‹ oder ›Miss You‹ herauskommen. Ich wünschte, wir hätten ihn fertigstellen können.

Ende März 1995 kamen die drei Ex-Beatles erneut in McCartneys Hog Hill Mill Studios in Sussex zusammen. Bei Keith Badman ist über diese Sessions zu lesen, daß

die weitere Arbeit am Track ›Now And Then‹ begonnen, dann aber schnell wieder eingestellt wird. Neil Aspinall

[1941-2008], der Chef von Apple Corps, kommentiert: ›Der Song wurde teilweise in ›embryonaler Form‹ aufgenommen, bevor er auf Eis gelegt wurde, und dort blieb er dann auch. Der Song war nie zur Veröffentlichung vorgesehen.‹ Neil erklärt nicht, warum sich die Beatles überhaupt die Mühe gemacht haben, ihn aufzunehmen. Die Idee einer zusätzlichen Aufnahme von ›Grow Old With Me‹ wurde nun ganz verworfen, wie Paul erklärt: ›Johns ursprüngliches Demo erforderte zuviel Arbeit.‹

Ringo Starr, Paul McCartney, George Harrison und George Martin, Abbey Road Studios, 1995

Ringo Starr, Paul McCartney, George Harrison und George Martin, Abbey Road Studios, 1995

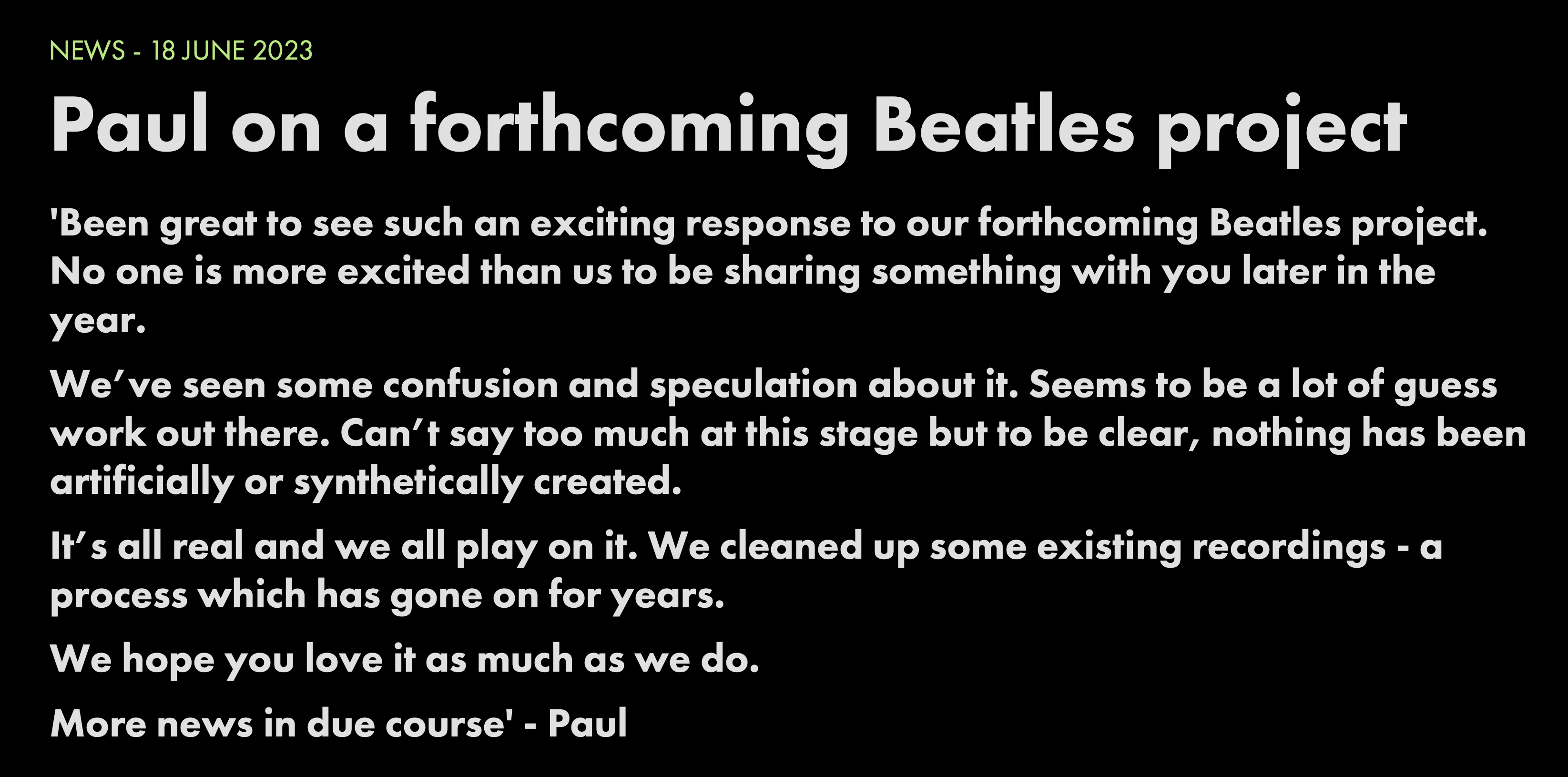

Zuviel Arbeit für die 1990er Jahre, doch jetzt, beinahe 30 Jahre später, in einer Zeit, in der künstlerische Freiheit mehr und mehr zu künstlich-intelligenter Freiheit zu werden im Begriff ist, in der Technologie(n) das Handwerk des Künstlers wesentlich vereinfachen, unterstützen und sogar übernehmen können, ist nicht nur »Now And Then« als letzter Beatles-Song möglich. Ein kurzes Statement auf der Homepage der Beatles, veröffentlicht an McCartneys 81. Geburtstag, brachte kaum Licht ins Dunkel, im Gegenteil: man scheint die Spekulationen der Fangemeinde zu genießen:

»Paul on a forthcoming Beatles project«

(Screenshot Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, Juni 2023)

»Paul on a forthcoming Beatles project«

(Screenshot Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, Juni 2023)

Auffällig ist:

- es handelt sich um ein ›Projekt‹; von ›Track‹, ›Song‹ oder ›Demo‹ ist nicht die Rede;

- alles ist ›echt‹, nichts ist ›künstlich‹; »wir alle spielen darauf«;

- plötzlich wird der Plural verwendet: »Wir haben einige bestehende Aufnahmen

[_recordings_]aufpoliert«; gibt es weitere Demo-Tracks, die Lennon von »Now And Then« angefertigt hat oder handelt es sich um andere Songs? - es scheint viel Arbeit gewesen zu sein: der Prozeß hat sich über Jahre (!) hingezogen; das würde die These von mehreren ›neuen‹ Songs stützen (vielleicht unbekanntes Archiv-Material, das während der intensiven Restaurierungsarbeiten zu Peter Jacksons Get Back zutage gefordert worden ist).

Ein letztes Mal Keith Badman (Eintrag vom 15. und 16. Mai 1995):

Angesichts der bevorstehenden Veröffentlichung von ›Free As A Bird‹ und ›Real Love‹ treffen sich Paul, George und Ringo erneut in Pauls Studio ›The Mill‹ in Sussex, wo sie die letzten Teile des Songs ›Real Love‹ fertigstellen, der als zweite ›Comeback-Single‹ veröffentlicht werden soll. Paul, George und Ringo verbringen auch Zeit damit, ihre dritte ›Comeback-Single‹ aufzunehmen, diesmal das McCartney-Harrison-Stück ›All For Love‹, das nach dem 1958er Stück ›In Spite Of All The Danger‹ erst ihre zweite Zusammenarbeit ist. Leider entwickelt sich die Aufnahme zu einem Desaster und wird vorzeitig abgebrochen. Die Gruppe beschließt daraufhin, die Pläne für weitere Reunion-Aufnahmen der Beatles auf Eis zu legen, wobei George der Hauptinitiator ist. Während Paul offenbar optimistisch ist, daß sich mit der Aufnahme etwas machen läßt, ist George davon nicht überzeugt und betont, daß er nicht will, daß sie auf Anthology 3 veröffentlicht wird.

Nun wurde also neben »Now And Then« der McCartney-Harrison-Song »All For Love« erwähnt, dessen baldige Veröffentlichung als letzte Beatles-Aufnahme jedoch weniger wahrscheinlich ist, da John Lennons Beitrag gänzlich fehlt. Was auch immer »zu gegebener Zeit« beziehungsweise »im Laufe des Jahres« als finales Beatles-Projekt veröffentlicht werden wird (eine Kombination zweier Songs à la »A Day In The Life« wäre auch denkbar): 53 Jahre nach der Auflösung der Band bleiben die Beatles omnipräsent und zeitlos – here, there and everywhere; now, then and every time.

Angewandte Statistik

In der Financial Times schärft der 1967 geborene US-amerikanischer Science-Fiction-Autor Ted Chiang den Blick auf die Künstliche Intelligenz (KI), indem er sie anders und dadurch präziser bezeichnet:

Anthropomorphe Begriffe wie ›lernen‹, ›verstehen‹, ›wissen‹ und Personalpronomen wie ›ich‹, die KI-Ingenieure und Journalisten auf Chatbots wie ChatGPT projizieren, schaffen eine Illusion. Diese voreilige Kurzschrift

[_shorthand_]verleitet uns alle dazu, sagt er, selbst diejenigen, die mit der Funktionsweise dieser Systeme bestens vertraut sind, in KI-Tools einen Funken Gefühl zu sehen, wo es keines gibt. »Vor einiger Zeit gab es einen Austausch auf Twitter, bei dem jemand fragte: ›Was ist künstliche Intelligenz?‹ Und jemand anderes sagte: ›Eine schlechte Wortwahl im Jahr 1954‹«, berichtet Chiang. »Und, wissen Sie, sie haben Recht. Ich glaube, wenn wir in den 50er Jahren einen anderen Begriff dafür gewählt hätten, hätten wir vielleicht einen Großteil der Verwirrung vermieden, die wir jetzt haben.« Wenn er also einen Begriff erfinden müßte, wie würde er lauten? Seine Antwort ist schnell gegeben: angewandte Statistik.

So betrachtet, so bezeichnet, müßte die so bedrohlich wirkende KI heutiger Prägung unter dem Dach des Statistischen Bundesamtes (StBA) oder einer globalen Statistikbehörde à la Our World in Data untergebracht und benutzt werden.

Wolf Singers Intelligenzen

Im Rahmen der öffentlichen Ringvorlesung des Zentrums für Wissenschaftstheorie der WWU Münster zum Thema Menschenbilder in der Wissenschaft sprach am 11. Mai 2023 von 18 bis 20 Uhr Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Wolf Singer vom Frankfurter Max-Planck-Institut für Hirnforschung über »Menschenbilder aus den Perspektiven der Selbstwahrnehmung und neurobiologischer Fremdbeschreibung: Der Versuch eines Brückenschlags« im Hörsaal F4 des Münsteraner Fürstenberghauses.

Hörsaal F4 im Fürstenberghaus und Blick auf Dom, St. Lamberti und LWL-Museum

(Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, Mai 2023)

Hörsaal F4 im Fürstenberghaus und Blick auf Dom, St. Lamberti und LWL-Museum

(Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, Mai 2023)

Singer befaßte sich mit den folgenden, eminent wichtigen, fundamentalen Fragen: Verändern künstlich-intelligente Systeme unser Menschenbild? Worin ähneln sich künstlich- und natürlich-intelligente Systeme? Müssen wir vor dem Hintergrund der neuesten technologischen Entwicklungen unsere Konzepte der Willensfreiheit und des Bewußtseins revidieren?

Stefan Roski, Geschäftsführer des ZfW, und Wolf Singer

(Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, Mai 2023)

Stefan Roski, Geschäftsführer des ZfW, und Wolf Singer

(Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, Mai 2023)

KI vs. Stubenfliege

Die Evolution hat offenbar das Problem gelöst, bei Zimmertemperatur mit minimalem Energieverbrauch und mit nicht gerade optimalen Elementen wie Neuronen das zu erreichen, was Supercomputer, die man auf Tiefsttemperaturen kühlen muß, gerne machen würden. Wieviel Energie so ein Supercomputer benötigt, um einigermaßen intelligente Antworten geben zu können! Allein der Strom, der benötigt wird, um ChatGPT-3 zu trainieren, kostet einige hundert Millionen Dollar! Dagegen wirkt das autonome Leben einer Stubenfliege geradezu utopisch, ja übernatürlich: was eine unscheinbare Musca domestica alles leisten muß, um in einer komplexen Welt zu überleben, grenzt an ein neurobiologisches Wunder.

Dieser Vergleich zeigt, daß hier völlig konträre Prinzipien vorliegen müssen: Es gibt gewaltige strukturelle Differenzen zwischen künstlichen und natürlichen Systemen. (Singer verriet in der abschließenden Diskussion, daß es geheime Projekte von Google, Microsoft oder IBM gebe, die sich mit analogen Computern beschäftigten.) Während künstliche Systeme linear arbeiten, serielle Verbindungen (keine Querverbindungen) und strikte Hierarchien (keine Rückkopplungen) besitzen (sie sind dumm, weil sie nur das können, was ihnen durch iterative Lernvorgänge beigebracht worden ist), zeichnen sich natürliche Systeme durch die Parallelität von Funktionen, massive reziproke Verbindungen, eine Fülle von Rückkopplungsverbindungen zwischen höheren und niedrigen Verarbeitungsstufen sowie enge Vernetzung von Verarbeitungsmodulen (small world network) aus.

Computer operieren mit digitalen Variablen (0, 1) und ohne interne Dynamik: es gibt keine zeitliche Relation (Zeit spielt keine Rolle). Die Schalterelemente des Gehirns indes sind Neuronen (nicht-lineare, analoge Operatoren), kontinuierliche Variablen (Potential kann verschiedene Werte annehmen); die Schaltkreise oszillieren.

Die Hundewolke

Die neurobiologische Repräsentation eines komplexen, polymodalen Objektes (Singer verwendete das Beispiel eines Hundes, dessen Bellen man wahrnimmt, dessen Fell man fühlt etc.) ist eine ganz komplizierte, raum-zeitliche ›Aktivitätenwolke‹, die durch musterspezifische Eingangssignale in das Netz gespeist werden, die mit der Architektur des Netzwerkes interagieren. Dieses Netzwerk fungiert als inneres Modell der Welt, weil es in seiner strukturellen Ausbildung aufgrund genetischer Vorgaben schon sehr viel Wissen über die Welt hat, Wissen, das zusätzlich noch überformt wird durch Lernvorgänge. Das bedeutet, daß das Substrat unserer Wahrnehmung das Ergebnis einer Rekonstruktion ist, die dadurch zustande kommt, daß Signale aus der Umwelt mit einem System interagieren, dessen Architektur Vorwissen, Erwartungen, Hypothesen enthält, und aus dem Vergleich entsteht dann ebenjene Wolke, die als das interpretiert wird, was wir kennen, etwa ein Hund.

In Anspielung auf die Haeckelsche Biogenetische Grundregel, die besagt, daß die Ontogenese eine verknappte Rekapitulation der Phylogenese ist, fuhr Singer fort: Ein Teil des Weltwissens ist durch die Evolution erworben, also in den Genen gespeichert. Ein anderer Teil wird nach der Geburt durch Lernvorgänge an die jeweils spezifischen und aktuellen realen Gegebenheiten angepaßt, und diese eleganten Lernmechanismen erfolgen nach Regeln, die sich deutlich von denen künstlicher Systeme unterscheiden, siehe die Hebbsche Regel.

Das Gedächtnis des Teiches

Singer zog dann zur Verdeutlichung das Bild eines ruhigen Teiches mit völlig glatter Wasseroberfläche heran, in die ein Kind zu unterschiedlichen Zeiten und an unterschiedlichen Orten unterschiedlich große Steine wirft, so daß unterschiedliche Wellenmuster, Interferenzen entstehen. »Der Teich«, so Singer, »erinnert sich solange an die Ereignisse, als diese Wellen anhalten.« Neuronale Netze verhalten sich wie ein Teich: Wenn Informationen hereinkommen, entstehen Muster, die das Resultat eines Vergleichs der sensorischen Eingänge mit der bereits vorgegebenen Struktur sind. Sollte dies stimmen, betonte Singer, stünde die Neurobiologie derzeit vor einem Paradigmenwechsel. Auf den Diskurs der Willensfreiheit habe dies allerdings so gut wie keinen Einfluß. Singer hielt zwar fest, daß es im Augenblick der Entscheidung keine Möglichkeit gebe, sich anders zu entscheiden. Er betonte jedoch zugleich, daß Kausalität und Determiniertheit, die das System im Kopf, das an der Grenze zum Chaos funktioniere, auszeichne, durchaus mit Kreativität, Originalität und Überraschungen vereinbar wäre.

Die Qual der Qualia

Was das Bewußtsein betrifft, so gibt es kein Zentrum, keinen Ort im Gehirn, an dem man eine solche holistische Größe finden oder festmachen könnte. Was man allerdings weiß, ist, daß auch Tiere Bewußtsein haben. »Tiere können mehr, als wir ihnen oft zutrauen«, so Singer. Ungelöst bleibt nach wie vor die Frage nach der immateriellen Dimension, die man mit dem Bewußtsein verbindet: die Qualia von Bewußtseinsinhalten. Wie kann das Gehirn aus materiellen Interaktionen so etwas Immaterielles wie Gefühle, Glaubensinhalte oder Selbstwahrnehmung erzeugen? Der bruchlose Prozeß von biologischer und kultureller Evolution muß als ein natürlicher Lernprozeß verstanden werden. Die immaterielle Dimension, das Geistige, das Subjektive ist real und wirkmächtig; sie ist eine Kulturleistung, eine »soziale Realität«. Die Phänomene des Immateriellen kommen in der vorkulturellen Welt nicht vor. Sie entstehen erst durch soziale Interaktionen und gegenseitige Bespiegelung. Indem sie erkannt und benannt werden, werden sie in die soziale Realität überführt und integriert. Unsere Wahrnehmungen sind das Ergebnis von Konstruktionen, die auf Vorannahmen beruhen. Wenn das auch für die Selbstwahrnehmung gilt, bedeutet das, daß das Vorwissen auf der sozialen Realität beruht, nicht auf Erfahrungen mit der dinglichen Welt; dieses Vorwissen hilft uns bei Interpretationen, die wir uns zuschreiben. Evgeny Morozov drückte dies erst kürzlich in einem Gastbeitrag in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung folgendermaßen aus:

Diese Art von vernunftbegabter Intelligenz kann niemals durch eine künstliche ersetzt werden, weil KI-Systeme keine Lebensgeschichte, Traumata, Hoffnungen und Ängste haben. Da sie keine Körper besitzen und nicht in der Gegenwart verortet sind, können sie nur vorhersagen, aber niemals interpretieren.

Singers Plädoyer

Singer schloß nach gut einer Stunde mit einem transdisziplinären Aufruf: Wir müssen alles tun, um die Dichotomie zwischen Natur- und Kulturwissenschaften zu beerdigen. Neurobiologen werden nie in der Lage sein, die immaterielle Dimension durch Beobachtungen am Gehirn zu erschließen; die Beschreibungskonvention ist defizitär. Hier übernehmen die Humanwissenschaften mit ihren Einsichten und ihrem Vokabular. »Wir müssen damit anfangen, miteinander zu reden«, so Singer. »Wir haben überhaupt keine Begriffe für diese Welt.« Die Philosophen müssen ihrerseits lernen, wie es in der Natur zugeht. Wir brauchen interdisziplinäre Curricula.

Es denkt in mir!

Die abschließende Diskussion brachte interessante Impulse und warf wichtige Fragen auf, etwa zur Synästhesie, zur Gehirnaktivität eines bewußtlosen Menschen im Tiefschlaf oder zu Verantwortung und Schuldfrage. Es sei nur der folgende Dialog erwähnt, gekürzt:

»Wenn ich Sie richtig verstanden habe, stellt unser Gehirn fortlaufend Vermutungen über die Welt da draußen an, gleicht die Sinneseindrücke ab und daraus konstruiert unser Gehirn die Realität, die wir wahrnehmen als eine kontrollierte Halluzination. Und mein Ich ist nichts weiter als ein Konstrukt meines Gehirns. Zweidrittel meiner bewußten Wachheit habe ich gar keine Kontrolle über meine Gedanken. Es denkt in mir! Und irgendwie versuche ich in zehn Prozent oder einem Drittel, die Gedanken zu beherrschen. Habe ich das richtig verstanden?«

»Ja, ja! Sie hätten meinen Vortrag halten können!«

(Singer nahm noch weitere Ausführungen zu dieser Problematik vor, etwa zum Bereich der sozialen Realität unterschiedlicher Kulturräume und die damit einhergehende unterschiedliche Wahrnehmung sowie die Anpassung des Toleranzbegriffs: »Man muß dem anderen zugestehen, daß er das anders sieht. Man darf ihm das nicht versuchen auszureden. Das ist seine Wahrheit; dafür kann er nichts.«)

Festlich beflaggter Prinzipalmarkt

(Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, Mai 2023)

Festlich beflaggter Prinzipalmarkt

(Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, Mai 2023)

Wie passend, daß diese Mitschrift des Singerschen Vortrags am 375. Jahrestag des Friedens von Münster veröffentlicht worden ist. Die sozialen Realitäten Spaniens und der Niederlande trafen sich am 15. Mai 1648 in einer feierlichen Friedenszeremonie im Historischen Rathaus und führten das Ende des Achtzigjährigen Krieges herbei.

Epochales Wettkriechen

Gleich im einleitenden Absatz seines mit »Oft unsichtbar, und doch omnipräsent« betitelten Nachrufs auf die gestern im Alter von 96 Jahren verstorbene Königin Elisabeth II. drückt Jochen Buchsteiner die Wirkmächtigkeit der britischen Monarchin mit der Ansicht aus, auch diese zweite Elisabeth könnte einer Epoche ihren Namen geben:

Wenn Königin Elisabeth II. auf dem Balkon des Buckingham Palace stand und ihrem Volk zuwinkte, blickte sie unweigerlich auf ihre Ur-Urgroßmutter. Gleich vor dem Haupttor erhebt sich das »Victoria-Memorial«, das an eine Monarchin erinnert, die – wie vor ihr nur die Tudor-Königin Elisabeth I. im 16. Jahrhundert – einem ganzen Zeitalter ihren Namen gegeben hat. Jetzt, nach ihrem Tod, könnte auch Königin Elisabeth II. zu einem Epoche-Namen werden. Wo Elisabeth I. für den Aufbruch Englands in die Neuzeit stand und Victoria für die Blütejahre des Empire, repräsentierte Elisabeth II. ein Land, das in den 70 Jahren ihrer Amtszeit friedlich den Weg zurück ins Glied gefunden hat. (Jochen Buchsteiner, F.A.Z.)

Für die allermeisten Zeitgenossen ist diese Königin in der Tat epochal; sie war der einzige Regent im Buckingham Palace, an den sie sich erinnern können. Daß sie – wie viele Zeitungen betonen – mit über 70 Jahren die am längsten regierende Monarchin sei, ist mißverständlich, da diese markierte Formulierung vermuten läßt, es gäbe noch einen länger regierenden männlichen Monarchen, was nicht der Fall ist. (Es ist vermutlich nur eine Frage der Zeit, bis es »die Oberhäuptin« in den Duden geschafft haben wird. Dann sollte allerdings der Kopf, der hinter diesem sprachwandlerischen Fehltritt steckt, auch gleich »die Köpfin« aufnehmen.) Königin Elisabeth II. führt die Rangliste der Staatsoberhäupter mit den längsten Amtszeiten vor dem thailändischen König Bhumibol Adulyadej (1927-2016) an, dessen Amtszeit nur 87 Tage kürzer gewesen ist als diejenige Elisabeths. Auf dem dritten Platz folgt der Habsburger Kaiser Franz Joseph I. (1830-1916), der als Kaiser von Österreich, Apostolischer König von Ungarn und König von Böhmen 68 Jahre lang regierte.

Ich selbst habe die Königin einmal gesehen, aus der Entfernung zwar, doch gut erkennbar in Begleitung ihres Ehemanns und beider Sohn und Thronfolger. Es war vor achtzehn Jahren, genauer gesagt am 4. September 2004 im Rahmen der »Highland Games« im schottischen Braemar. Traditionell besucht die königliche Familie dieses Spektakel, das ganz in der Nähe ihres Sommersitzes Balmoral Castle stattfindet. Für den deutschen Touristen besitzt das »Braemar Gathering« den Charme der Bundesjugendspiele: von Sackhüpfen über folkloristische Tänze, Hochsprung, Baumstammwerfen, hin zu Dudelsackspielen und Staffellauf wird ein abwechslungsreiches Programm geboten. Und als das royale Fahrzeug mit der Queen, Prince Philip (1921-2021) und Prince Charles, gefolgt von einem mit Leibwächtern besetzten Auto, in den Princess Royal and Duke of Fife Memorial Park einfuhr, fragte sich ein Zuschauer, der hinter mir saß, ob dies eine weitere Attraktion sei: »What’s that? A car race?«

Royaler Besuch bei den »Highland Games« in Braemar 2004

(Sebastian Diederich, September 2004, bearbeitet von Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, September 2022)

Royaler Besuch bei den »Highland Games« in Braemar 2004

(Sebastian Diederich, September 2004, bearbeitet von Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, September 2022)

In den immer schneller werdenden Gegenwarten der vergangenen siebzig Jahre war Elisabeth II. der Fels in der Brandung, ein Orientierungspunkt und ein Entschleunigungsmonument gegen Moden, Trends und Hypes. Der greise Carl Schmitt berichtete Hans Blumenberg am 20. Oktober 1974 über die »traurige Situation eines 86jährigen Alten in einer Welt, die sich mit Über-Zeit-, Über-Schall- und Über-Mensch-Geschwindigkeiten um mich herum bewegt, während das Tempo meiner Maschine mit einer komischen Langsamkeit der psycho-somatischen Apparatur dahinkriecht, sodaß mir ein Wettkriechen zweier Schnecken allmählich spannender wird als ein Wettflug zweier Astronauten.«

Nun wird Elisabeths Sohn Prince Charles, der ewige Praktikant, als King Charles III. in die royale Chefetage befördert. Er ist mit 73 Jahren der älteste britische Thronbesteiger. Die Schnecke hat ihr Ziel erreicht. Wird sie sich als epochaler Astronaut entpuppen?

It’s getting Matter all the time!

Nachdem ich im letzten Jahr am Ende jedes Monats eine chronologisch sortierte Leseliste veröffentlicht habe, habe ich diese Praxis nun vom Blog auf eine relativ neue App verlagert (man könnte von »Outsourcing« sprechen), deren Funktionsumfang weit darüber hinaus reicht.

Matter ist ein relativ neuer Read-Later-Dienst, vergleichbar mit Pocket oder Instapaper, der einen leistungsstarken Textparser mit elegantem Design, sozialen Entdeckungs- und Kuratierungsfunktionen, Anmerkungen und der Möglichkeit, Artikel als Audio anzuhören, kombiniert.

Die drei Haupt-Tabs in Matter: Discover/Inbox, Queue, Profil

(Screenshots Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, März 2022)

Die drei Haupt-Tabs in Matter: Discover/Inbox, Queue, Profil

(Screenshots Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, März 2022)

Die sozialen Funktionen, die Matter anbietet, nutze ich allerdings nicht; es geht mir schließlich um die Speicherung und Präsentation der von mir online gelesenen Texte und soll nicht in neue Social-Media-Abgründe führen. Auch nutze ich die sehr gut implementierte Anmerkungsfunktion nicht; dies erledige ich lieber zentral via DEVONthink in meiner Zettelkasten-Datenbank.

Der Lesemodus der App ist ästhetisch ausgezeichnet, der Vorlesemodus überzeugt mit einer unglaublich natürlich klingenden Stimme (was allerdings nur für englische Texte gilt) und die Möglichkeit, mit einer eigenen Matter-E-Mail-Adresse bequem alle Newsletter und Google Alerts direkt in Matter zu lesen, wodurch das private Postfach entlastet wird, rundet für meine Bedürfnisse ein geradezu unschlagbares Angebot ab, das ohne Abo-Modell oder Einmalkauf daherkommt.

Lese-/Vorlesemodus, Aktivitäts-Tab, Einstellungsmenü

(Screenshots Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, März 2022)

Lese-/Vorlesemodus, Aktivitäts-Tab, Einstellungsmenü

(Screenshots Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, März 2022)

Ein wenig schade ist die Tatsache, daß man lediglich digitale Texte posten kann; gelesene Print-Artikel oder Bücher, die ich problemlos auf meine Leselisten aufnehmen konnte, können nicht verlinkt werden, jedenfalls noch nicht. Die Weiterentwicklung der App bleibt spannend. Erst kürzlich wurde Matter for Web als Beta-Version freigegeben. It’s getting Matter all the time!

Matter Web App

(Screenshot Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, März 2022)

Matter Web App

(Screenshot Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, März 2022)

Es bleibt abzuwarten, wie sich Matter mit GoodLinks oder auch dem von mir bevorzugten RSS-Reader NetNewsWire produktiv und ohne Redundanz einsetzen läßt. Eventuell können hier Kurzbefehle oder auch Keyboard Maestro-Macros das Zusammenspiel dieser Apps vereinfachen und ihre jeweiligen Stärken prononcieren.

Tweetrausch

Kate Knibbs schreibt in einem Beitrag für Wired:

Trevor McFedries, ein in Los Angeles ansässiger Startup-Gründer, kauft seit dem Start von Valuables Tweets. Er schätzte die Art und Weise, wie gezeigt wurde, daß alles, was jemand im Internet macht, Kunst sein kann, und daß sogar ein Tweet als wertvolle kreative Arbeit angesehen werden kann. Kürzlich wählte er einen der Lieblingstweets seiner Freunde aus – ein Ranking von Nudelformen – und kaufte ihn für 3 Ether, umgerechnet 1.920 Dollar. ›Die Leute fragten: Warum zum Teufel würdet ihr 1.900 Dollar für einen Tweet ausgeben?‹, sagt McFedries. ›Aber er hat einen Wert für mich. Ich möchte ihn besitzen.‹

Bald schon werden die ersten Twitter-Millionäre ihre wertvollsten Zwitschereien an den Wänden der großen Museen präsentieren, wobei das gar nicht nötig sein dürfte; ihre Twitter-Profile reichten völlig aus.

Kate Knibbs. »The Next Frontier of the NFT Gold Rush: Your Tweets.« Wired, 03.10.2021, https://www.wired.com/story/nft-art-market-tweets/.

WordPress Stories

Aus der Story: Münster im März 2021

Aus der Story: Münster im März 2021

Am 8. März sprang WordPress auf den Geschichtenzug auf und stellte das neue Feature WordPress Stories vor. Der Gedanke dahinter:

Sie können Stories bequem von Ihrem Telefon aus veröffentlichen und haben so mehr Möglichkeiten, Ihre Website frisch zu halten und für Ihr zunehmend mobiles Publikum zu optimieren.

Man möchte also weder den Anschluß an die sozialen Platzhirsche verlieren noch die jungen Besucher mit allzu viel Text langweilen.

Let It Beep

Der ehemalige Apple-Sounddesigner Jim Reekes erklärt in einem kurzen, melancholisch anmutenden Video die kuriosen und engen Verflechtungen von Computer-Tönen, Beatles, Anwälten und verpaßten Chancen, reich zu werden.

How A Lawsuit Inspired Apple’s Most Iconic Sounds

Daß der inzwischen standardmäßig zurückgekehrte und ikonische Mac-Startton an den überwältigenden E-Dur-Akkord erinnert, der das Beatles-Meisterwerk »A Day in the Life« beschließt, erscheint vor diesem Hintergrund geradezu versöhnend.