Physiognomien, Teil 2

Am 30. Oktober 2012 habe ich an dieser Stelle folgendes geschrieben:

John Jeremiah Sullivan, der gerade im Kulturzeit-Studio auf 3sat von Tina Mendelsohn interviewt wird, hat einen auffallend kleinen Mund, so wie Nietzsche und Glenn Gould auffallend kleine Ohren hatten.

Nun fiel mir soeben auf, daß sich Nietzsche selbst – in metaphorischer Art – zu seinen Ohren geäußert hat, und zwar im Kapitel »Warum ich so gute Bücher schreibe« seines Ecce homo. Wie man wird, was man ist:

Wir wissen Alle, Einige wissen es sogar aus Erfahrung, was ein Langohr ist. Wohlan, ich wage zu behaupten, dass ich die kleinsten Ohren habe. Dies interessirt gar nicht wenig die Weiblein –, es scheint mir, sie fühlen sich besser von mir verstanden? … Ich bin der Antiesel par excellence und damit ein welthistorisches Unthier, – ich bin, auf griechisch, und nicht nur auf griechisch, der Antichrist …

Friedrich Nietzsche, 1860

Friedrich Nietzsche, 1860

[Ursprünglich gepostet auf _Google+_]

»Wenn ein Buch und ein Kopf zusammenstoßen und es klingt hohl, ist das allemal im Buch?«

Immer wieder stieß ich in den letzten Jahren auf pointierte Sprüche Georg Christoph Lichtenbergs – sei es in Form eines Mottos, das einem Roman vorangestellt war, sei es als Bonmot, das eine trockene wissenschaftliche Argumentation auflockerte. Fast ebenso häufig wurde ich in Buchhandlungen und Bibliotheken auf die Lichtenbergschen Sudelbücher aufmerksam, die erst postum veröffentlicht wurden. Doch zumeist handelte es sich um eine »Auswahl« oder ein sogenanntes »Best-of«, das auf bestimmte Situationen zugeschnitten war und bestimmte Leser ansprechen sollte.

Lichtenberg kam und ging. Nun las ich vor einigen Wochen in Nietzsches Menschliches, Allzumenschliches unter der Überschrift »Der Schatz der deutschen Prosa« die folgenden Zeilen:

Wenn man von Goethe’s Schriften absieht und namentlich von Goethe’s Unterhaltungen mit Eckermann, dem besten deutschen Buche, das es giebt: was bleibt dann eigentlich von der deutschen Prosa-Litteratur übrig, das es verdiente, wieder und wieder gelesen zu werden? Lichtenberg’s Aphorismen, das erste Buch von Jung-Stillings Lebensgeschichte, Adalbert Stifter’s Nachsommer und Gottfried Keller’s Leute von Seldwyla, – und damit wird es einstweilen am Ende sein.

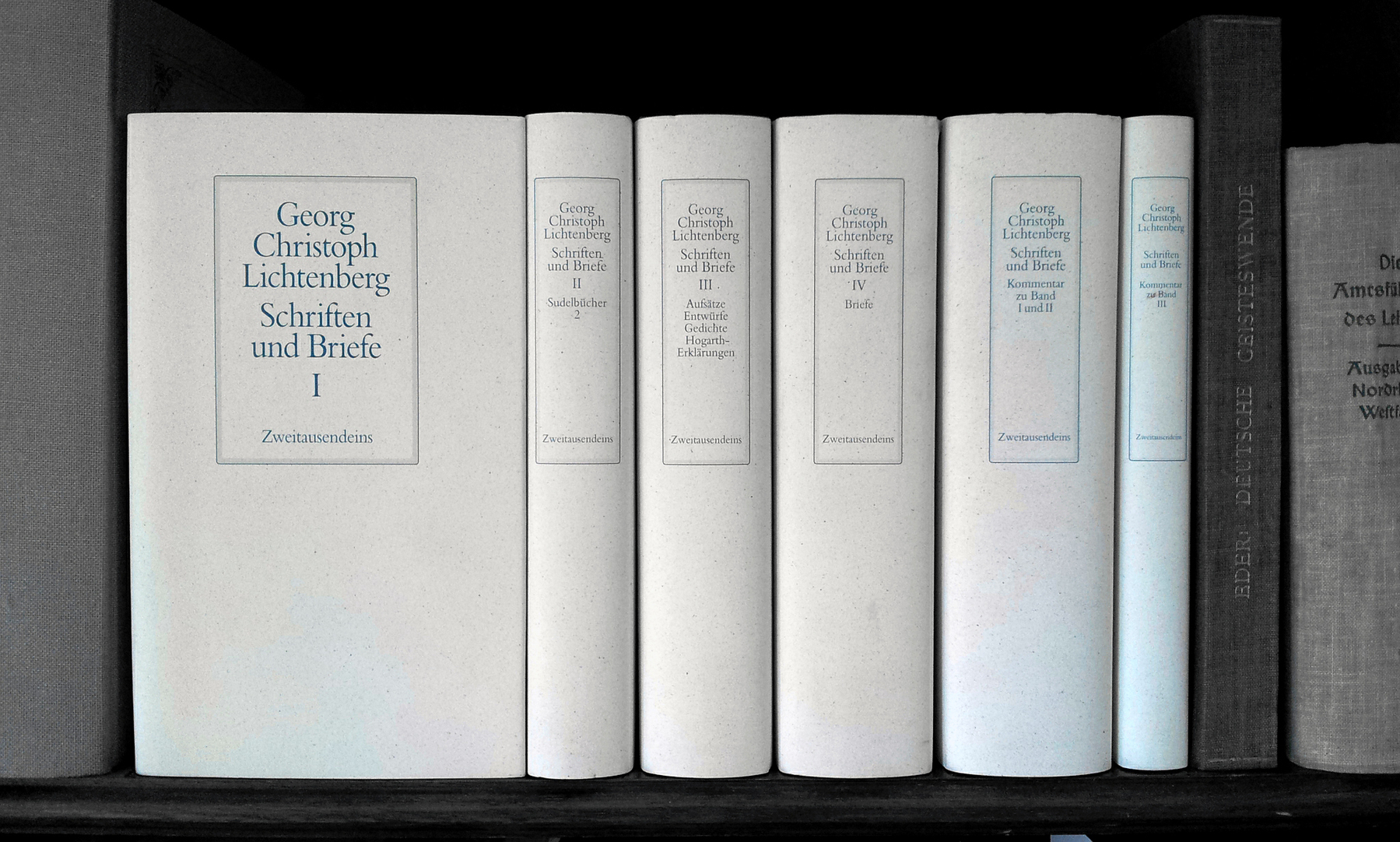

Lichtenberg taucht in dieser Reihe als einer von fünf Autoren auf, denen Nietzsche höchste Wertschätzung zukommen läßt (in einem Brief vom 6. April 1867 an Carl von Gersdorff bezeichnet er ihn gar als »Auktorität«). Dies war ausschlaggebend, mich gezielt auf die Suche nach einer möglichst umfassenden Lichtenberg-Ausgabe zu machen – und ich wurde fündig: Ein Antiquariat im saarländischen Riegelsberg hatte die 1994 als Lizenzausgabe bei Zweitausendeins erschienene, hervorragend editierte sechsbändige Werkausgabe im Angebot, die von Wolfgang Promies zwischen 1967 und 1992 beim Hanser-Verlag herausgegeben und kommentiert worden ist. Der Preis war unschlagbar: Für die ungelesenen Leinen-Exemplare mit Schutzumschlag hatte ich nur € 20 zu zahlen!

Georg Christoph Lichtenberg: Schriften und Briefe

Georg Christoph Lichtenberg: Schriften und Briefe

Georg Christoph Lichtenberg. Schriften und Briefe. Hg. Wolfgang Promies. München: Hanser, 1967-92. Lizenzausgabe Frankfurt a. M.: Zweitausendeins, 1994.

[Ursprünglich gepostet auf _Google+_]

Zwischen digitaler und Neuro-Geisteswissenschaft

Ich befürchte, daß immer mehr vermeintlich geisteswissenschaftliche Disziplinen durch die Implementierung vermeintlich naturwissenschaftlicher Methoden eine höhere Akzeptanz, verbesserte Plausibilität und letztlich eine Stärkung ihrer bröckelnden Existenzberechtigung zu erzielen versuchen. Oder mit den Worten Alissa Quarts:

Neurohumanities, then, is an attempt to provide the supposedly loosey-goosey art and lit crowds with the metal spines of hard science.

Und »hard science« bedeutet zugleich auch die Möglichkeit, »hard money« zu scheffeln. Man muß die Entwicklung dieser noch seltsam anmutenden interdisziplinären Verquickung abwarten, vor allem aber ihre Ergebnisse. Noch würde ich mich Jennifer Ashton anschließen, die in Quarts Artikel mit den Worten zitiert wird:

How your brain is firing won’t tell you if something is ironic, metaphorical or meaningful or if it is not.

Alissa Quart. »Adventures in Neurohumanities.« The Nation, May 8, 2013, https://www.thenation.com/article/adventures-neurohumanities/.

[Ursprünglich gepostet auf _Google+_]

Nemo contra deum nisi deus ipse

Wie mir das fachkundige Personal vom mittelfränkischen Buchhaus Schrenk – namentlich in der Person Kristy Husz’ – vor einigen Tagen mitteilte, wurde der ursprünglich auf den 20. Mai datierte Erscheinungstermin des Briefwechsels zwischen Hans Blumenberg und Jacob Taubes (56 Briefe zwischen 1961 und 1981) auf den 19. August 2013 verschoben.

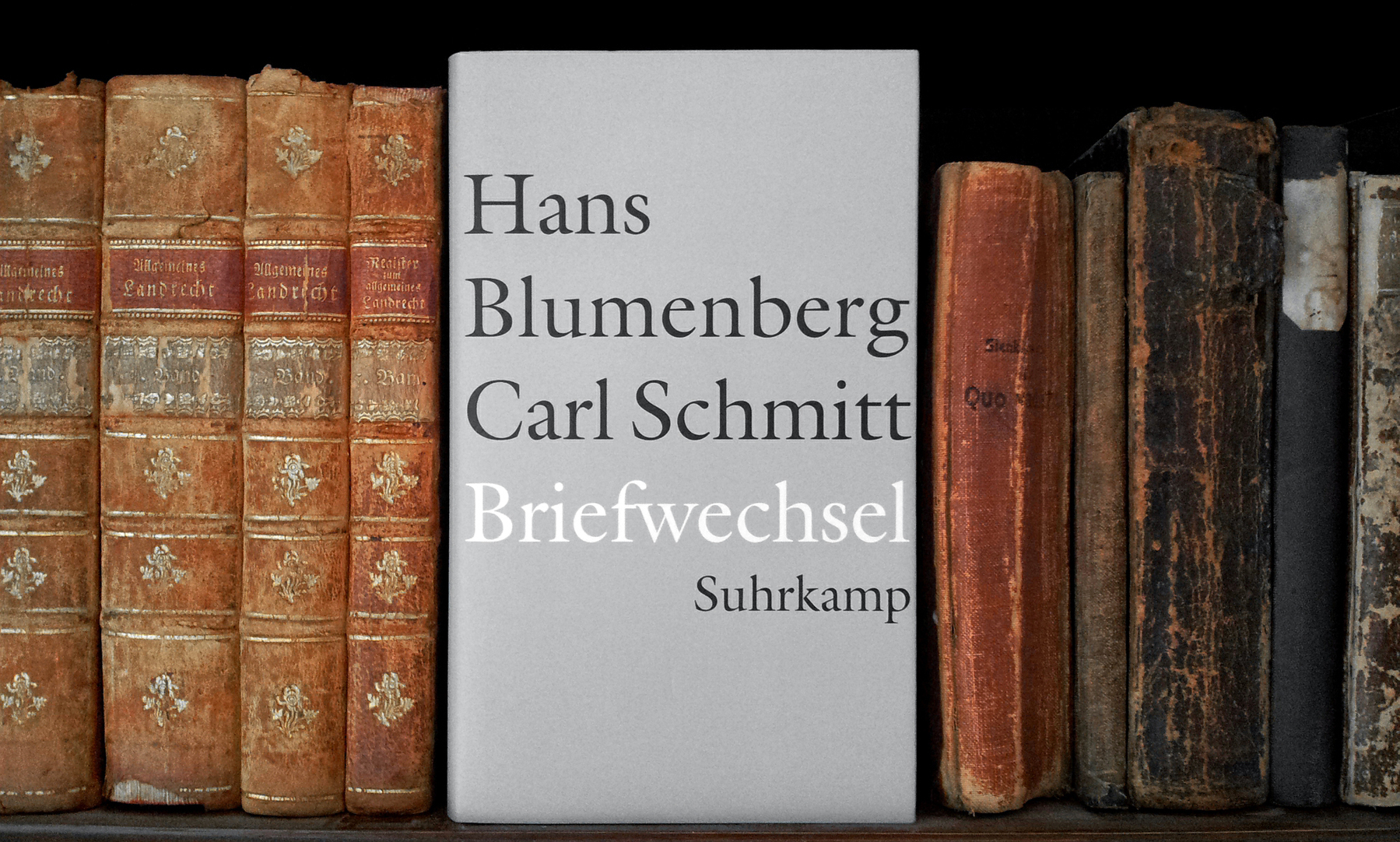

Um nun die neuerliche Wartezeit ein wenig angenehmer zu gestalten, könnte ein (Rück-)Griff zum bereits 2007 erschienenen Briefwechsel zwischen Blumenberg und Carl Schmitt hilfreich sein. Die in den Jahren 1971 bis 1978 zwischen dem westfälischen Münster und dem sauerländischen Exilörtchen Plettenberg-Pasel ausgetauschten 15 Briefe, die im Kern um Blumenbergs Legitimität der Neuzeit kreisen, sind ein faszinierender, lehrreicher und durchaus spannender Gedankenaustausch zweier absoluter Geistesgrößen. Wer denkt, die Kunst des Briefeschreibens sei mit dem 19. Jahrhundert untergegangen, der lese diese (mit vielleicht etwas zu umfangreichen Materialien und Anmerkungen angefüllte) Korrespondenz zwischen dem ›Halbjuden‹ und Philosophen Hans Blumenberg und dem fast auf den Tag genau 32 Jahre älteren »Kronjuristen des Dritten Reiches« Carl Schmitt.

Hans Blumenberg & Carl Schmitt in 15 Briefen

Hans Blumenberg & Carl Schmitt in 15 Briefen

[Ursprünglich gepostet auf _Google+_]

People, Hell and Angels

In der heutigen Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung stieß ich in der Kolumne »Fragen Sie Gottschalk«, die ich stets mit ambivalenten Gefühlen mehr oder weniger aufmerksam zur Kenntnis nehme, auf folgende, von Inga Brückweh aus Hannover gestellte Frage: »Haben Sie eine Lieblingsband? Welche Musik hören Sie gerade?« Als im doppelten Wortsinne »alter« (Radiomoderatoren-)Hase erwartete ich von Thomas Gottschalk eine zumindest halbwegs überraschende Antwort, das heißt, daß ich nicht mit den üblichen Verdächtigen Beatles, Stones oder Dylan gerechnet hätte. Und meine Erwartung wurde nicht enttäuscht:

Würde mir eh keiner glauben, wenn ich hier irgendwelche Neuerscheinungen aus den Independent Charts hochloben würde, nur um cool zu wirken. Also bin ich ehrlich. Nachdem David Bowie mir und allen anderen mit seiner aktuellen CD ›The Next Day‹ bewiesen hat, dass man auch noch kreativ sein kann, wenn es auf die siebzig zugeht, freue ich mich gerade über das neue Album von Jimi Hendrix, der diese Marke bereits geknackt hätte, wenn es ihm denn vergönnt gewesen wäre. ›People, Hell and Angels‹ beweist, dass er immer noch mit Recht zu den besten Gitarristen der Rockgeschichte gezählt wird.

Ich kann Gottschalk hier nur zustimmen: Das postum am 5. März 2013 veröffentlichte Album, das als Nachfolger von Electric Ladyland geplant war, umfaßt zwölf unveröffentlichte Blues-Rock-Songs und erreichte eine Woche nach seiner Veröffentlichung Platz 2 der Billboard-Charts – die höchste Platzierung eines Hendrix-Albums seit 45 Jahren!

[Ursprünglich gepostet auf _Google+_]

The Final Chords. Roger Waters, Pink Floyd und eine Totenmesse für den Nachkriegstraum

»Pink Floyd’s success is difficult to analyse or explain.«

Joe Boyd. White Bicycles. Making Music in the 1960s.

»WHERE ALL ROADS LEAD TO ROME«. So heißt es im Trailer des 1968 in die Kinos gekommenen Kriegsfilms Lo sbarco di Anzio mit Robert Mitchum als zynischem Kriegsreporter Dick Ennis in der Hauptrolle. Der Film basiert auf den 1961 erschienenen Erinnerungen Anzio des walisischen Reporters Wynford Vaughan-Thomas, der für die BBC von Kriegsschauplätzen in ganz Europa berichtete. Anzio thematisiert eine der blutigsten Schlachten des Zweiten Weltkriegs, die sogenannte »Operation Shingle«, beginnend am 22. Januar 1944 mit der Landung alliierter Truppen in der mittelitalienischen Region um Anzio und Nettuno, am Tyrrhenischen Meer gelegen. Ausgegebenes Ziel der Aktion: die ›Befreiung‹ Roms.

And the Anzio bridgehead

Was held for the price

Of a few hundred ordinary lives…

In einer amerikanischen Original-Dokumentation wird einer der alliierten Offiziere mit den Worten zitiert: »What you need to fight a war over this ground is an army of bulletproof kangaroos.« Der Sprecher fügt hinzu: »The kangaroos―to be effective—would have had to be amphibious as well as bulletproof.« Die topographischen Gegebenheiten standen den Alliierten als dritter Gegner neben deutschen und italienischen Soldaten gegenüber. »Operation Shingle« dauerte gut viereinhalb Monate und kostete etwa 12.000 Menschen das Leben; die Zahl der Verwundeten und Vermißten beträgt fast 67.000. Einer der Gefallenen war Second Lieutenant Eric Fletcher Waters, Dienstnummer 292975, 8th Bn., Royal Fusiliers (City of London Regiment).

It was just before dawn

One miserable morning in black ’44…

Heute vor 30 Jahren, am 21. März 1983, erschien im Vereinigten Königreich das Konzept-Album The Final Cut, das einige Kritiker als das letzte Pink Floyd-, andere als Roger Waters’ erstes Solo-Album ansehen. (Kurt Loder sieht in seiner Rezension vom 14. April 1983 für das _Rolling Stone Magazine_gar in Pink Floyd nur noch ein Waterssches Pseudonym.) Für beide Sichtweisen lassen sich überzeugende Argumente finden. Daß Pink Floyd während oder spätestens nach dem 1979 veröffentlichten The Wall, dem meistverkauften Doppel-Album der Musikgeschichte, zerbrach, zeigt sich an dessen Nachfolger The Final Cut: Keyboarder Richard Wright war nicht mehr Mitglied der Band; Roger Waters schrieb die Musik, die mit der von Hugo Zuccarelli entwickelten ›holophonischen‹ Technik in nicht weniger als acht Studios aufgenommen wurde, und die kriegskritischen Texte des neuen Albums alleine; David Gilmour und Nick Mason fungierten lediglich als Gastmusiker mit äußerst sporadischem Einsatz. (Mason wurde gar als Handlanger zu Tonaufnahmen von Kriegsflugzeugen und quietschenden Autoreifen nach Warwickshire entsandt.) Vor diesem Hintergrund spiegelt sich die Kriegsthematik des Albums im Bandkonflikt wider – ein weiterer Grund, sich The Final Cut, das oft im Schatten von The Dark Side Of The Moon und The Wall steht, in seinem Jubiläumsjahr wieder anzuhören. (Ja, auch das ›Über-Album‹ von der dunklen Seite des Mondes feiert in diesem Jahr – und zwar in drei Tagen, am 24. März – einen runden, einen 40. Geburtstag, doch meine ich, daß The Final Cut mehr Aufmerksamkeit gebührt, als ihm bislang zuteil geworden ist.)

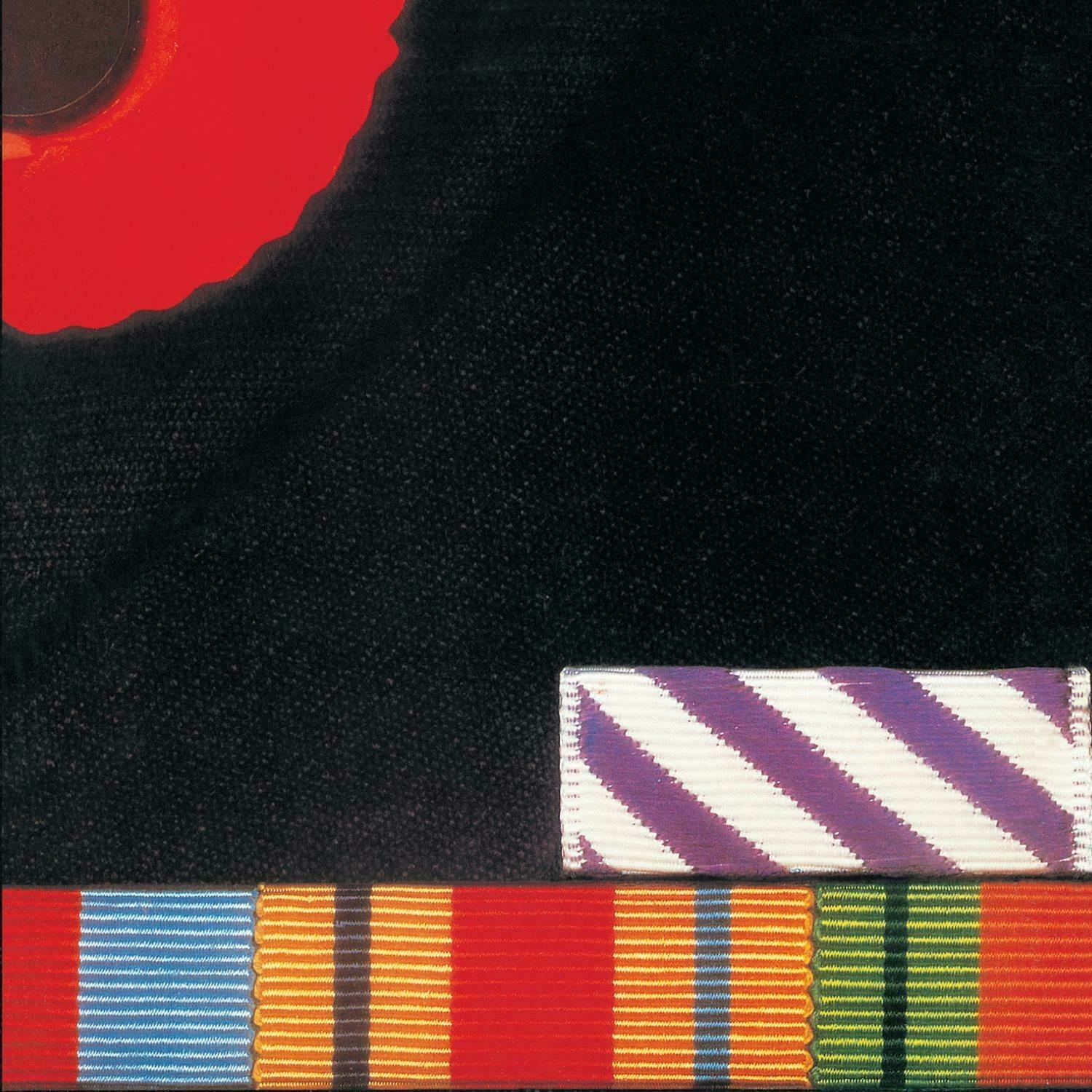

Bevor die Musik ertönt, empfiehlt es sich, einen genaueren Blick auf das Äußere des Albums zu werfen. Die Plattenhülle, die verschiedene Verdienstorden aus dem Zweiten Weltkrieg zeigt, wurde von Roger Waters entworfen; sein Schwager Willie Christie steuerte die Fotos bei. Titel, Untertitel und Widmung sind nicht minder wichtig für die Setzung des Konzepts: »the final cut / a requiem for the post war dream / by roger waters / performed by pink floyd«, steht da, in Schreibmaschinen-Minuskeln gesetzt. Dazu kommt, ganz weit unten, quasi im Kleingedruckten: »for eric fletcher waters 1913 – 1944«. Waters’ Vater Eric Fletcher, der in diesem Jahr seinen 100. Geburtstag hätte feiern können, fiel während der »Operation Shingle« am 18. Februar; sein Sohn Roger war zu diesem Zeitpunkt fünf Monate alt: »I was just a child then, now I’m only a man«.

And kind old King George

Sent mother a note

When he heard that father was gone…

Als ein monothematisches Requiem soll dieses Album also fungieren, eine Begräbnisfeier für gefallene Soldaten und Angehörige, eine Totenmesse für den Nachkriegstraum, der durch die britische Regierung, durch Gier und Machtstreben zerstört worden ist: »By the cold and religious we were taken in hand / Shown how to feel good and told to feel bad / Tongue tied and terrified we learned how to pray / Now our feelings run deep and cold as the clay«. Mit den Worten: »Requiem aeternam dona eis, Domine, et lux perpetua luceat eis« beginnt der liturgische Introitus. The Final Cut begrüßt seinen Hörer direkt und stellt ihm Fragen: »Tell me true / Tell me why / Was Jesus crucified? / Was it for this that daddy died?«. Beiden Eröffnungssequenzen ist der flehentliche Ton gemein, ein Ton, der sich über die 46 Minuten des Albums mal weinerlich, mal quälend, mal anklagend, mal sarkastisch nuanciert (was mich an James Joyce’ Ulysses erinnert, genauer: an die ersten Worte des stattlich-feisten Buck Mulligan: »Introibo ad altare Dei«, der Beginn des Stufengebets). Damit wäre die persönlich-religiös-politische Ausrichtung des Albums markiert. Folgend die Tracklist:

- The Post War Dream

- Your Possible Pasts

- One Of The Few

- When The Tigers Broke Free

- The Hero’s Return

- The Gunner’s Dream

- Paranoid Eyes

- Get Your Filthy Hands Off My Desert

- The Fletcher Memorial Home

- Southampton Dock

- The Final Cut

- Not Now John

- Two Suns In The Sunset

»When The Tigers Broke Free« wurde erst 2004 im Zuge der von EMI remasterten CD als Track 4 eingefügt und vergrößerte somit das Album auf insgesamt 13 Titel. Der Song paßt hervorragend in das Konzept von Verlust, Krieg und Schmerz: »They were all left behind / Most of them dead / The rest of them dying / And that’s how the High Command / Took my daddy from me«. Über dem gesamten Album liegt die trügerisch-wabernde Stille eines Kriegsmorgens, an dem der Schlachtennebel in der Luft hängt. Die Abwesenheit des Vaters schwingt in jeder gequält-flehenden Silbe Roger Waters’ mit, die auch der abwesende David Gilmour mit seiner markanten, kräftigeren Stimme nicht besser hätte interpretieren können. Ohnehin sticht Waters’ sehr prononcierte, akkurate Betonung heraus, was durch die 2011 erneut remasterte Version des Albums noch deutlicher wird. Diese Klarheit hat Roger Waters Bob Dylan, dem Ewignuschler, voraus, mit dem er sich als Geschichtenerzähler auf einer Stufe wissen kann. Hier schreit ein Kind den Verlust seines Vaters auf Platte, hier packt ein fast Vierzigjähriger seine Psyche zwischen zwei Albumdeckel, hier engagiert sich ein Künstler politisch und demonstriert gegen die falsche Politik, gegen den Unsinn des Tötens, zusätzlich befeuert durch den damals aktuellen Falklandkrieg: »Should we shout / Should we scream: / ›What happened to the post-war dream?‹ / Oh Maggie, Maggie what did we do?« Es gibt kaum ein zweites Album, das ein so überzeugendes, kohärentes Statement darstellt wie The Final Cut. Roger Waters untersucht hier nicht nur »possible pasts«; er lenkt den Blick auch auf eine »possible future« und die Gegenwart, in der sich die Geschichte zu wiederholen droht:

We showed Argentina

Now let’s go and show these

Make us feel tough

And wouldn’t Maggie be pleased?

In Mark Blakes 2008 erschienener, vorbildlicher und höchst informativer Bandgeschichte Pigs Might Fly. The Inside Story Of Pink Floyd heißt es: »For Roger Waters, a songwriter informed by the shadow of war on his own life, this latest conflict [the Falklands conflict] was yet more grist to the mill. By the time Pink Floyd began work on a follow-up album to The Wall in July 1982, the war in the South Atlantic was foremost in his mind. The futile loss of lives on both sides was one factor, but there was also the belief that the conflict was being manipulated as a potential vote-winner in a country puffed up with nationalist pride. ›I’m not a pacifist,‹ said Waters. ›I think there are wars that have to be fought, unfortunately. I just don’t happen to think that the Falklands was one of them.‹« Die Frage, die sich Roger Waters bei der Konzeption des Albums gestellt haben könnte und die an die Dialektik der Aufklärung erinnert, lautet: ›Wie kann nach den Erfahrungen des Zweiten Weltkriegs so etwas wie ein Falklandkrieg überhaupt möglich sein?‹

The Final Cut – Video EP Die 19minütige ›Video-EP‹ The Final Cut enthält die Songs: 1. The Gunner’s Dream, 2. The Final Cut, 3. Not Now John und 4. The Fletcher Memorial Home. Neben Roger Waters, der die Songs dem fiktiven Psychiater A. Parker-Marshall vorsingt, spielt der 2005 verstorbene Schotte Alex McAvoy, der bereits den Lehrer im Film The Wall dargestellt hat, die Hauptrolle.

Rund 400 Kilometer östlich der südamerikanischen Küste liegen die Islas Malvinas, die Falklandinseln, ein abgelegener Archipel, der seit seiner Entdeckung im 17. Jahrhundert abwechselnd und teils gleichzeitig unter spanischer, französischer, argentinischer und britischer Flagge stand. Die argentinische Militärjunta entschloß sich 1981, die Inseln zurückzuerobern, um dadurch an Popularität in der Bevölkerung zu gewinnen. Am 2. April 1982 wurden die Malvinen besetzt, was nach der britischen Truppenentsendung in einen blutigen, 74 Tage dauernden Krieg eskalierte, bei dem etwa 900 Menschen ums Leben kamen. Die Niederlage Argentiniens führte zum Sturz der Miltärjunta und zur Entmachtung des Diktators Leopoldo Galtieri. In Großbritannien erreichte Margaret Thatchers Beliebtheit ihren Höhepunkt. Wenn man ganz genau hinhört, wird der Falklandkrieg gleich zu Beginn von The Final Cut, in der vorgeschalteten Radio-Sequenz des Introitus-Songs »The Post War Dream« erwähnt (im oben eingefügten Video ist es deutlicher zu hören): »It was announced today, that the replacement for the Atlantic Conveyor the container ship lost in the Falklands conflict would be built in Japan, a spokesman for…« (Erst vor wenigen Wochen wurde der latent schwelende Konflikt erneut entfacht, doch diesmal auf demokratische Art: Die 1.672 wahlberechtigten Inselbewohner stimmten am 10. und 11. März 2013 in einem Referendum über ihren politischen Status ab: Bei einer Wahlbeteiligung von gut 92 Prozent votierten 98,8 Prozent für einen Verbleib unter britischer Herrschaft. Argentinien erkannte die Abstimmung nicht an.)

Brezhnev took Afghanistan

Begin took Beirut

Galtieri took the Union Jack

And Maggie, over lunch one day,

Took a cruiser with all hands

Apparently, to make him give it back…

Militärische Auseinandersetzungen in den vierziger und achtziger Jahren des 20. Jahrhunderts bilden die Eckpunkte von The Final Cut. In ihm treffen sich Sūnzǐs gut 2.500 Jahre alte Kunst des Krieges, in der der Krieg mahnend als »Weg zum Weiterbestehen oder zum Untergang« definiert wird, und George Harrisons 1970 auf seinem Dreifachalbum All Things Must Pass herausgebrachte »Kunst des Sterbens«: »There’ll come a time when all your hopes are fading / When things that seemed so very plain / Become an awful pain / Searching for the truth among the lying / And answered when you’ve learned the art of dying«. Der letzte Schnitt vereint Frieden und Krieg, Leben und Tod, Wahrheit und Lüge, Kunst und Politik in überraschend zarten, sehr melodisch-melancholischen Klavier-, Streicher- und Akustik-Gitarren-Passagen, die urplötzlich von Waters’ teils gellenden, teils stranguliert klingenden Schreien, Raphael Ravenscrofts aufjaulenden Saxophon-Soli oder Ray Coopers Percussion-Bombenhagel unterbrochen werden.

Von diesem Bombenhagel ist jedoch »in the space between the heavens / And the corner of some foreign field«, einem scheinbar ort- und zeitlosen Areal, in dem ein Bordschütze einem Traum erliegt, nichts zu hören. Einzig der Wind durchströmt die Einsamkeit, untermalt vom zurückhaltend-reduzierten Klaviereinsatz Michael Kamens. »The Gunner’s Dream«, der erste Höhepunkt des Albums, nimmt seinen Hörer mit in luftige Höhen: »Floating down through the clouds«. Waters’ sanfte, ja rücksichtsvoll-einfühlsame Stimme erreicht hier ebenso wie seine poetische Kraft ihren Höhepunkt: »Goodbye Max / Goodbye Ma / After the service when you’re walking slowly to the car / And the silver in her hair shines in the cold November air / You hear the tolling bell and touch the silk in your lapel / And as the teardrops rise to meet the comfort of the band« – eine lange Pause setzt ein, die nur von einer fernen Kirchenglocke durchbrochen wird – »You take her frail hand« – wieder eine Pause, doch diesmal beendet Waters’ aufschreiende Stimme nebst Schlagzeug und Saxophon die Geborgenheit der Erinnerung: »And hold on to the dream!«

Nach dem aufrüttelnden Instrumentalteil geht es sanft weiter: »A place to stay / Enough to eat / Somewhere old heroes shuffle safely down the street / Where you can speak out loud about your doubts and fears / And what’s more / No one ever disappears / You never hear their standard issue kicking in your door«. Der Traum, der Nachkriegstraum, imaginiert eine friedliche Welt ohne Kriege, ohne Hunger, ohne Zensur – und ohne Attentate: »You can relax on both sides of the tracks / And maniacs don’t blow holes in bandsmen by remote control.« Mit Verweis auf zwei Nagelbombenattentate, die die IRA am 20. Juli 1982 während britischer Militärfeierlichkeiten im Hyde Park und im Regent’s Park durchgeführt hatte, knüpft Waters neben Zweitem Weltkrieg und Falklandkrieg einen dritten Gewalt-Faden in seinen Albumteppich ein. Bei den Londoner Anschlägen verloren elf Soldaten und sieben Pferde ihr Leben; mehr als 50 Personen wurden verletzt.

And everyone has recourse to the law

And no one kills the children anymore…

Trotz der aussichtslosen Lage, den Nachkriegstraum jemals verwirklichen zu können, läßt Roger Waters nicht locker. Für eine bessere Welt erbaut er das »Fletcher Memorial Home«, eine psychiatrische Anstalt, in der »incurable tyrants and kings« untergebracht werden und so der Welt nicht mehr mit ihren Kriegs- und Vernichtungsspielen schaden können. Schon nach den ersten Takten des Songs ist man gebannt von Waters’ Stimme, die – man konnte es sich nicht vorstellen – noch eindringlicher, noch flehender, noch verletzlicher, zugleich noch anklagender, noch wütender, noch sarkastischer klingen kann: »Did they expect us to treat them with any respect?«, fragt er rhetorisch. Wie aus einem Kerker emporhallend fordert diese aufrüttelnde Stimme: »Take all your overgrown infants away somewhere / And build them a home / A little place of their own«. In »The Fletcher Memorial Home«, dem zweiten Höhepunkt von The Final Cut, wird es ganz deutlich: Es geht um Vergangenheits-, Gegenwarts- und Zukunftsbewältigung. In dieser temporalen Überschneidung konvergieren auch Weltgeschehen und Familiengeschichte: In die nach seinem Vater Eric Fletcher benannte Einrichtung weist Roger Waters Politiker aus der ganzen Welt ein: »Reagan and Haig / Mr. Begin and friend / Mrs. Thatcher and Paisley / Mr. Brezhnev and party / The ghost of McCarthy / And the memories of Nixon / And now adding colour / A group of anonymous Latin-American meat packing glitterati« – ein personales Potpourri in einer skurrilen Szenerie, das filmisch kongenial umgesetzt (und unter anderem mit Churchill, Hitler und Napoleon erweitert) wurde. Durch ein fantastisches, an »Comfortably Numb« vom Vorgängeralbum The Wall erinnerndes Gitarren-Solo David Gilmours muß »The Fletcher Memorial Home« zu den besten Pink Floyd-Songs gezählt werden.

Is everyone in?

Are you having a nice time?

Now the final solution can be applied…

Die Endlösung auf Diktatoren und Schurken angewandt – ein radikaler Gedanke! Glücklicherweise trägt das Album diesen morbid-inhumanen Beigeschmack nicht weiter. Im Gegenteil: Mit dem anschließenden »Southampton Dock«, einem teils als Sprechgesang vorgetragenen Klagelied an die heimkehrenden Kriegsteilnehmer, fokussiert Waters’ erneut das eigene vaterlose Schicksal: »When the fight was over / We spent what they had made / But in the bottom of our hearts / We felt the final cut« – eine perfekte Überleitung zum titelgebenden, von Depressionen, Selbstzweifeln und Suizidgedanken getränkten Song des Albums: »I held the blade in trembling hands«, doch die Courage, diesen letzten Schnitt auszuführen, kann das Ich nicht aufbringen. Oder handelt es sich etwa um eine Metapher, um den final cut im iron curtain? Wie so oft liegt dies im Auge des Betrachters.

Und wenn man genau hinschaut, gibt es über das ganze Album verstreut die unterschiedlichsten ›Augen-Blicke‹: Die »Paranoid Eyes«, hinter denen man sich ›verstecken, verstecken, verstecken‹ kann, sind ebenso wirkmächtig wie »petrified« oder »brown and mild eyes«. Als klassische Seelenfenster geben sie Auskunft über die Verfassung des Individuums – oder versuchen diese zu kaschieren. Zudem üben Augen als (elektronische) Überwachungsinstrumente Macht aus: »If you negotiate the minefield in the drive / And beat the dogs and cheat the cold electronic eyes«. Schließlich kann der Blick verzerrt sein, durch Tränen etwa oder gar als Zeichen extremer psychischer Instabilität: »Through the fish-eyed lens of tear stained eyes / I can barely define the shape of this moment in time«, heißt es in »The Final Cut«, wohingegen sich die Patienten des »Fletcher Memorial Home« sicherfühlen im »permanent gaze of a cold glass eye«. Es sind herrschende und verlorene Blicke, Blicke tiefster Trauer und Wut, Enttäuschung und Hoffnungslosigkeit, die den Hörer von The Final Cut anblicken und ihm auch das Sehen, das Erkennen, das Begreifen lehren, was schon im lateinischen videre semantisch zusammengefaßt wurde.

Make them laugh

Make them cry

Make them lie down and die…

Doch damit nicht genug! Nach dem krachend-ätzenden, auch als Single herausgebrachten Stück »Not Now John« (das nicht, wie viele meinen, ein Tribute-Song für den 1980 ermordeten John Lennon ist; ein solcher findet sich auf About Face, dem im März 1984 veröffentlichten zweiten Solo-Album David Gilmours, mit dem prägnanten Titel »Murder«) erweitert Roger Waters die Sichtweise auf Konflikte, Kriege, Attentate mit der düsteren Vision eines atomaren final cut: »Two Suns In The Sunset«, das die letzten Momente vor der nuklearen Zerstörung beschreibt: »Ashes and diamonds / Foe and friend / We were all equal in the end«. Mit diesen durchaus positiven, hoffnungsvollen Worten vor der sicheren Vernichtung der Menschheit endet The Final Cut – und es endet in gewisser Weise aristotelisch: In »The Post War Dream«, dem ersten Song, ist von der »rising sun« die Rede; »Two Suns In The Sunset« läßt diese dann mitsamt der Welt untergehen. Dennoch: Waters’ Wut, Kritik und Anklage, seine Verzweiflung und Trauer scheinen sich in ein versöhnliches, sich in sein Schicksal ergebenes, wahre Werte erkennendes Subjekt transformiert zu haben. Kann man also von einem Happy End sprechen oder schwingt vielmehr Resignation und Ironie mit? Denn wenn man genau hinhört, gibt es noch eine letzte Radio-Sequenz, einen Auszug aus einem fiktiven Wetterbericht, der das Album abschließt: »Tomorrow will be cloudy with scattered showers spreading from the east… with an expected high of 4,000 degrees celsius…« Keine allzu schöne Prognose.

I saw the best minds of my generation destroyed by madness…

Mit The Final Cut hat Roger Waters, der am 6. September seinen 70. Geburtstag feiern wird, sein persönliches »Howl« geschaffen. Er hat Pink Floyd auch in einem neuen Jahrzehnt eine wichtige, hörbare, kritische Stimme gegeben – und dieser bis heute Gültigkeit und Kraft verliehen. Daß es sich dabei um einen Schwanengesang handelt, macht das Album auch vor dem Hintergrund der Kriegs-, Zerfalls- und Verlustthematik umso authentischer.

Take heed of his dream

Take heed…

Pink Floyd

Pink Floyd

The Final Cut. A Requiem For The Post War Dream

Digital Remaster 2011

Pink Floyd Music Ltd. EMI

Odyssee im Refugium

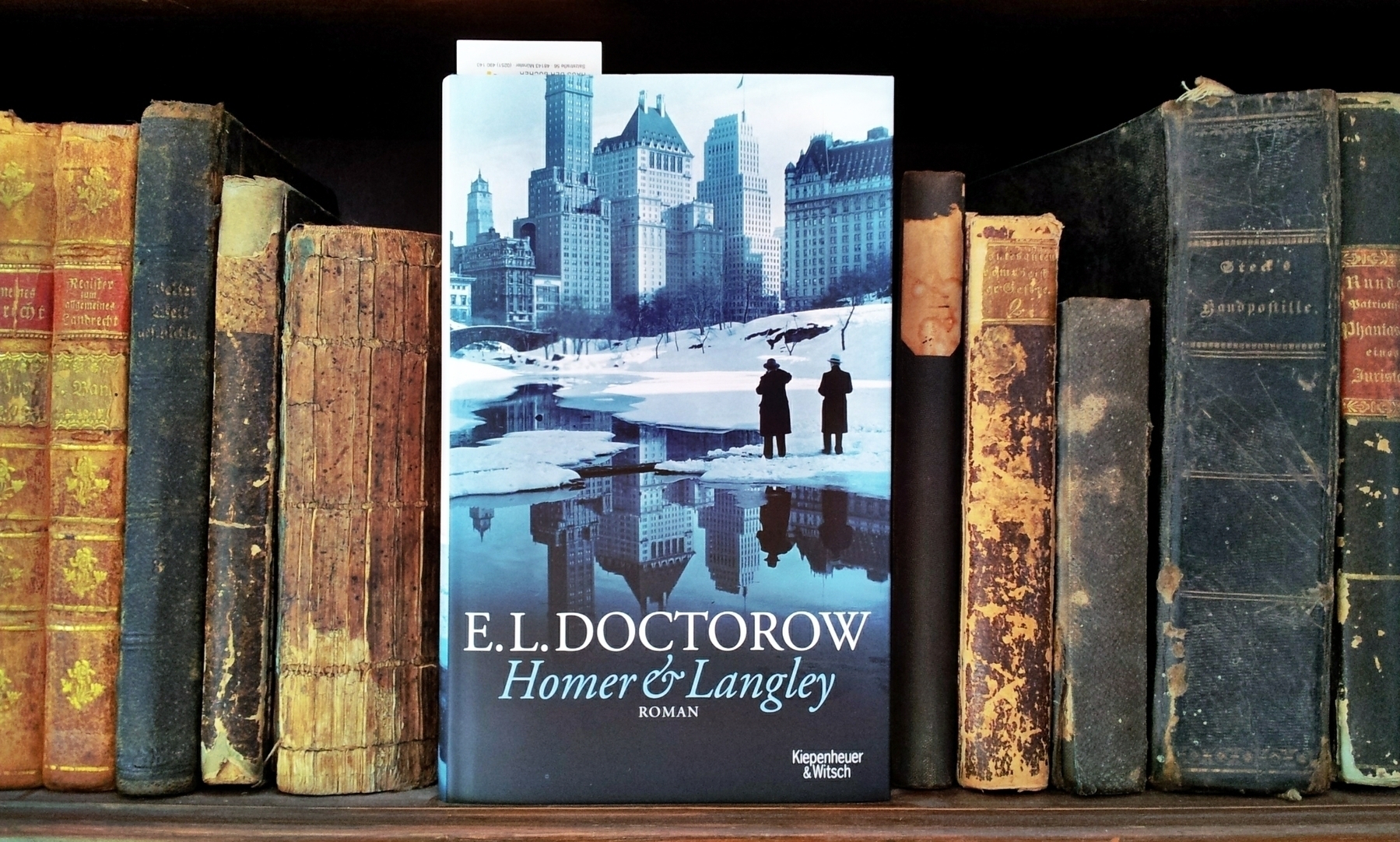

E. L. Doctorows 2009 erschienener, 2011 bei Kiepenheuer & Witsch in Gertraude Kruegers deutscher Übersetzung herausgebrachter Roman Homer & Langley weiß zu fesseln, ohne zu strangulieren, zu unterhalten, ohne aufdringlich zu sein, und das eigenartige Gefühl zu beschwören, das alles schon einmal, irgendwo, irgendwann gelesen zu haben.

Mich hat die Atmosphäre des Romans – jedenfalls diejenige der ersten 101 Seiten – sogleich an den Großen Gatsby erinnert. Der Ort der Handlung – ein Haus an der New Yorker Fifth Avenue – und die teils weltabgewandten, teils kontaktfreudigen Protagonisten – das titelgebende Brüderpaar Homer und Langley – ließen mich eine Verwandtschaft mit dem exzentrisch-dandyhaften Jean Floressas Des Esseintes aus Joris-Karl Huysmans’ symbolistischem Meisterwerk Gegen den Strich (À rebours) vermuten. Schon die Idee, mit Homer, dem jüngeren der beiden Brüder, einen Blinden zum Erzähler eines Romans (einer Odyssee?) zu machen, weist den 1931 geborenen Doctorow als einen feinen Beobachter und Meister der Perspektive aus. (Sind nicht alle Leser per se blind und müssen durch einen Text zum Sehen gebracht werden?) Ich verspreche mir für die zweite Hälfte des Romans, der insgesamt einen Zeitraum von achtzig Jahren umfaßt, weiterhin überraschende Skurrilitäten der beiden Einsiedler, die ihr Refugium immer mehr in ein Museum verwandeln.

Homer & Langley

Homer & Langley

[Ursprünglich gepostet auf _Google+_]

Musikgeschichte

In seiner faszinierenden Historia de la Música komprimiert der spanische Künstler Pablo Morales de los Rios, Jahrgang 1979, gut 50.000 Jahre Musikgeschichte in sieben Minuten. Atemberaubend! (Mind the castratis!)

Historia de la Música (Lecciones Ilustradas)

[Ursprünglich gepostet auf _Google+_]

Thomas Mann, nachdenklich

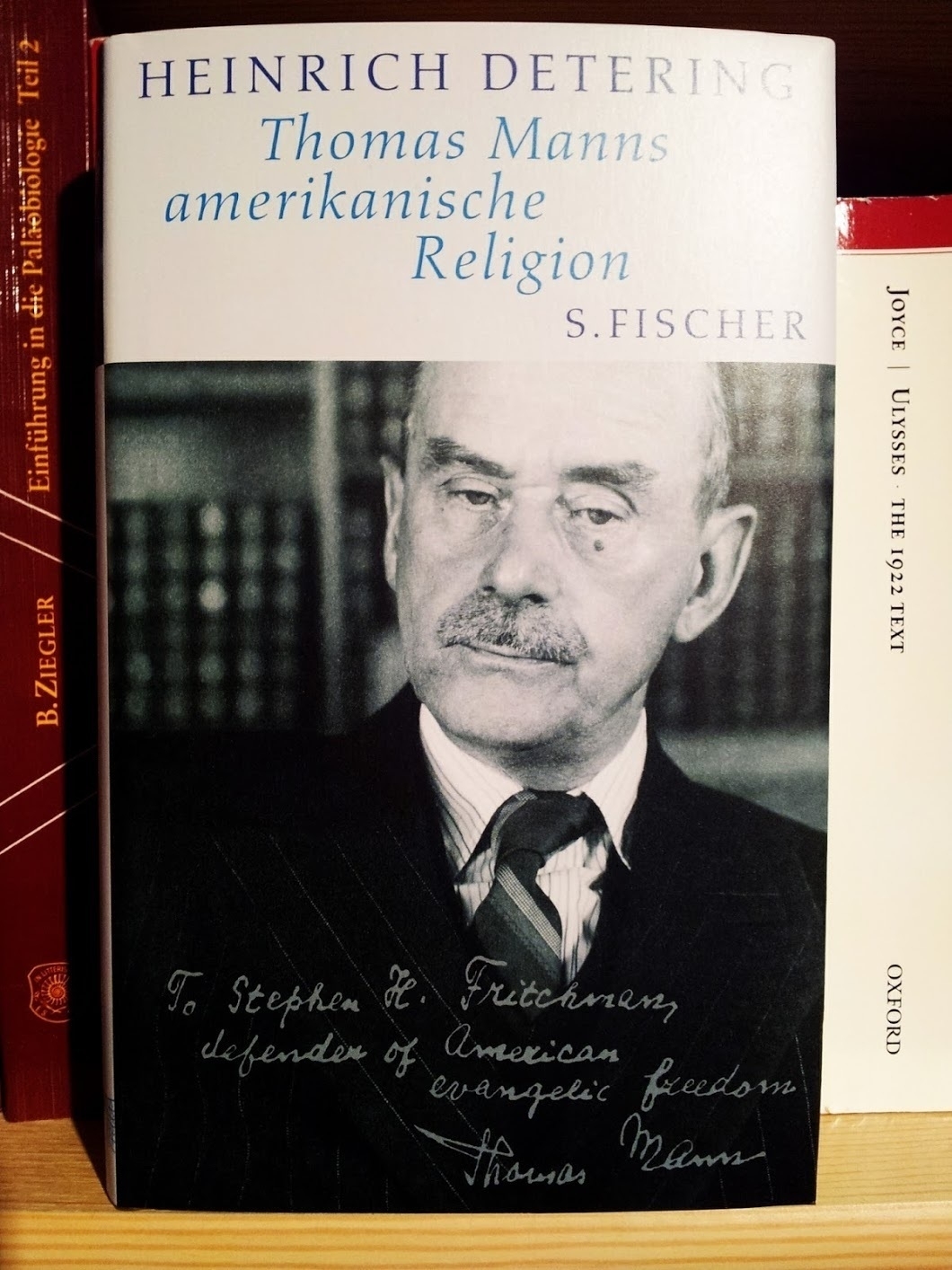

Ein nachdenklicher Thomas Mann ziert Heinrich Deterings im Oktober 2012 erschienene Untersuchung Thomas Manns amerikanische Religion, die die Beziehung des Literaturnobelpreisträgers zur Unitarischen Kirche in Kalifornien zum Thema hat.

Manns Blick scheint ins Leere zu gehen. Einen Penny für seine Gedanken! Über die im unteren Teil des Umschlags abgedruckte, handschriftliche Autogrammkarte Thomas Manns erfährt man, daß sie sich im Privatbesitz Wolfgang Dreiacks befinde: »To Stephen H. Fritchman, / defender of American / evangelic freedom / Thomas Mann«. Reverend Stephen Hole Fritchman (1902-81), dessen Name, so Detering, Mann »nach der ersten Begegnung ohne weiteres ›Fritzmann‹« (98) schrieb, war von 1948 bis 1969 Vorsitzender der First Unitarian Church of Los Angeles. Detering hat – wie Frido Mann in seinem die Studie abschließenden Essay anmerkt – »eine ergreifende Trauerrede« entdeckt, die »Fritchman zu Thomas Manns Tod 1955 vor seiner Gemeinde gehalten hatte und in der er Thomas Mann als einen religiösen Mahner mit den alttestamentarischen Propheten Hesekiel und Jeremias verglich.« (323)

Nun, vielleicht denkt Mann auf der verwendeten Photographie über die Religion nach. Man meint, Skepsis in seinen Augen zu erkennen.

Heinrich Detering, Thomas Mann und »Fritzmann«

Heinrich Detering, Thomas Mann und »Fritzmann«

[Ursprünglich gepostet auf _Google+_]

Ferdinand de Saussure: Die Sprache als Begriffsdublette

Während Google an diesem 22. Februar 2013 an Arthur Schopenhauers 225. Geburtstag erinnert, möchte ich auf Ferdinand de Saussures 100. Todestag hinweisen. Der folgende Text bildet die leicht überarbeitete Version eines Kapitels meiner Magisterarbeit Die Topographie des Labyrinths. Zur Semiotik des Raummodells in den Romanfragmenten Franz Kafkas aus dem Jahr 2006 ab.

Das Klassifizierungssystem, mit dessen Hilfe der Schweizer Linguist Ferdinand de Saussure (1857-1913) die Sprache betrachtet, ist zum Referenzobjekt strukturalistischer Analysen geworden. Indem Claude Lévi-Strauss, Jacques Lacan oder Roland Barthes de Saussures Methodologie über die Grenzen der Linguistik hinweg auf Ethnologie, Psychoanalyse oder die Mode anwandten, zeigten sie, daß menschliches Wissen und Handeln stets sprachlich manifestiert und somit zeichentheoretischen Ursprungs sind: »Ein Kleidungsstück, ein Auto, ein Fertiggericht, eine Geste, ein Film, ein Musikstück, ein Bild aus der Werbung, eine Wohnungseinrichtung, ein Zeitungstitel – offenbar lauter bunt zusammengewürfelte Gegenstände. Was können sie miteinander gemein haben? Zumindest dies: Sie alle sind Zeichen.« (Roland Barthes. »Die Machenschaften des Sinns.«)

Entscheidend dabei ist die Ansicht, daß jegliche Bedeutung systemimmanent – nämlich durch Differenzbildung an sich bedeutungsloser Elemente – generiert wird. Diese Fokussierung auf ein internes Beziehungsgeflecht ist für das Denken de Saussures ebenso charakteristisch wie die Beliebigkeit (Arbitrarität) des sprachlichen Zeichens*. Inwieweit es sich jedoch bei den Vorlesungsmitschriften der Jahre 1906-11, welche die Textgrundlage des Cours de linguistique générale bilden, tatsächlich um de Saussures Überlegungen handelt, bleibt Aufgabe der Editionsphilologie. Es wird im Folgenden aus der 3. Auflage der im Jahr 2001 bei Walter de Gryter erschienenen Grundfragen der Allgemeinen Sprachwissenschaft zitiert. Sämtliche Belegstellen werden als Äußerungen de Saussures aufgefaßt.

Ferdinand de Saussure begreift Sprache – auf den bestimmten Artikel wird aufgrund des Universalitätsanspruches verzichtet – als eine »soziale Institution«, als Vermittlerin von Ideen. Dabei vertritt er konstruktivistische Ansichten, wenn er behauptet: »Man kann nicht einmal sagen, daß der Gegenstand früher vorhanden sei als der Gesichtspunkt, aus dem man ihn betrachtet; vielmehr ist es der Gesichtspunkt, der das Objekt erschafft; […].« De Saussure trennt Sprache (langue) vom Sprechen (parole) und damit »1. das Soziale vom Individuellen; 2. das Wesentliche vom Akzessorischen und mehr oder weniger Zufälligen«. Da de Saussure selbst auf die Unzulänglichkeiten einer adäquaten Übersetzung seiner Termini hinweist, werden im Folgenden auch die französischen Begriffe verwendet. Das Hauptaugenmerk des hier gegebenen Überblicks ruht auf der langue, ihrer semeologischen** Darstellung und ihrem Verhältnis zur Schrift.

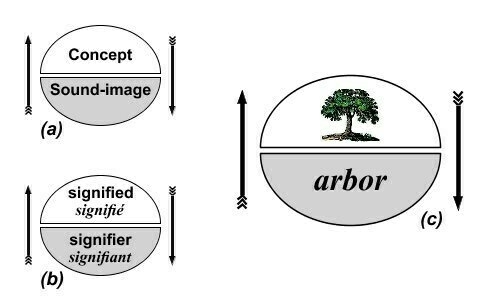

Das sprachliche Zeichen (signe) ist laut de Saussure eine Begriffsdublette***, die aus dem Oppositionspaar signifié und signifiant besteht und »beliebig«, das heißt »unmotiviert« ist.

Die Begriffsdublette nach Ferdinand de Saussure, via Liliane Fainsilber

Die Begriffsdublette nach Ferdinand de Saussure, via Liliane Fainsilber

Vorstellung und Lautfolge unterliegen keiner natürlichen Bindung. Der Akt des Bezeichnens – das Verweisen auf ein außersprachliches Denotat durch ein Zeichen – beruht auf einer »Kollektivgewohnheit«. Wenn hier von Lautfolge die Rede ist, so meint dieser Begriff keineswegs die Äußerung einer Vorstellung als physikalische Manifestation. Im Gegenteil handelt es sich bei beiden Zeichenkomponenten um psychische Größen, die die Voraussetzung des Sprechens bilden. Wie schon Johann Gottfried Herder spricht auch de Saussure der Sprache eine orientierung- beziehungsweise ordnunggebende (und keine abbildende) Funktion zu. Gedanken (pensées) und Laute (sons) sind eine chaotische, amorphe Masse, die durch Sprache organisiert und geformt wird. Sowohl die Selektion eines Elements der penseés als auch dessen Kombination mit einem Gegenstück aus dem Bereich der sons sind arbiträr – und konventionell! Auf Basis dessen läßt sich die Vielfältigkeit der Sprachen erklären: »So ist die Vorstellung ›Schwester‹ durch keinerlei innere Beziehung mit der Lautfolge Schwester verbunden, die ihr als Bezeichnung dient; sie könnte ebensowohl dargestellt sein durch irgendeine andere Lautfolge: […].«

Neben der Arbitrarität des sprachlichen Zeichens stellt de Saussure als zweiten, wesentlichen Grundsatz die Linearität des Signifikanten heraus: »Das Bezeichnende, als etwas Hörbares, verläuft ausschließlich in der Zeit und hat Eigenschaften, die von der Zeit bestimmt sind: a) es stellt eine Ausdehnung dar, und b) diese Ausdehnung ist meßbar in einer einzigen Dimension: es ist eine Linie.« Der physikalische Parameter Zeit fungiert – wie schon die Sprache als Ganzes – als Organisationsprinzip, das zur Charakterisierung des Ablaufs sprachlicher Ereignisse verwendet wird und durch strukturalistische Kontiguitätsanalysen eine erhöhte Aufmerksamkeit erfahren hat. Die Schrift ist dabei das Mittel par excellence, das »die räumliche Linie der graphischen Zeichen an Stelle der zeitlichen Aufeinanderfolge setzt«. Dieser syntagmatischen Ebene, die Elemente »in praesentia« enthält, stellt Ferdinand de Saussure eine paradigmatische entgegen, deren Glieder »in absentia« verbunden werden und die er als »Sphäre[] [der] assoziative[n] Beziehungen« beschreibt: »Andererseits aber assoziieren sich außerhalb des gesprochenen Satzes die Wörter, die irgend etwas unter sich gemein haben, im Gedächtnis, und so bilden sich Gruppen, innerhalb deren sehr verschiedene Beziehungen herrschen. So läßt das Wort Belehrung unbewußt vor dem Geist eine Menge anderer Wörter auftauchen (lehren, belehren usw., oder auch Bekehrung, Begleitung, Erschaffung usw., oder ferner Unterricht, Ausbildung, Erziehung usw.).«

Der Begriff der Assoziation verweist bereits auf den nicht-linearen, rhizomartigen Charakter dieses Verbindungstypus, der Analogien nach Sinn und/oder Form herstellt. Da de Saussure die Relationalität bereits in seinen Zeichenbegriff integriert hat, liegt es an den Unterschieden der Zeichenwerte (valeurs), distinktive Merkmale auszumachen. Bedeutung entsteht durch Differenzen im System: »Alles Vorausgehende läuft darauf hinaus, daß es in der Sprache nur Verschiedenheiten gibt. Mehr noch: eine Verschiedenheit setzt im allgemeinen positive Einzelglieder voraus, zwischen denen sie besteht; in der Sprache aber gibt es nur Verschiedenheiten ohne positive Einzelglieder.«

Ein außersprachliches Referenzobjekt ist bei der Bedeutungskonstituierung ebenso auszugrenzen, wie das sprechende Subjekt selbst, das keinerlei individuellen Einfluß auf die soziale Institution Sprache (langue) besitzt.

Innerhalb der mentalistisch geprägten Zeichenkonzeption de Saussures stellt die Sprache »ein System von Zeichen« dar, das mit der »Schrift, dem Taubstummenalphabet, symbolischen Riten, Höflichkeitsformen, militärischen Signalen usw. usw. vergleichbar« ist, »[n]ur sie das wichtigste dieser Systeme.« De Saussure begreift also das schriftliche Zeichensystem als ein dem sprachlichen untergeordnetes: »Sprache und Schrift sind zwei verschiedene Systeme von Zeichen: das letztere besteht nur zu dem Zweck, um das erstere darzustellen.« Trotz ihres Supplementcharakters, den die Schrift in einer Sprachwissenschaft per definitionem verliehen bekommt, ist sie im allgemeinen doch vielmehr der Rede übergeordnet: das Schriftbild erscheint als normiertes, beständigeres, verlässlicheres Speichermedium inmitten eines Kommunikations-, Bildungs- und Forschungshorizonts.

*Der häufig unreflektiert übernommene Begriff der Arbitrarität ist – wie Roman Jakobson im Jahr 1962 anmerkt – »eine äußerst unglückliche Bezeichnung«, denn »[d]er Zusammenhang zwischen einem signans und einem signatum, den Saussure willkürlicherweise arbiträr nennt, ist in Wirklichkeit eine gewohnheitsmäßige, erlernte Kontiguität, die für alle Mitglieder der gegebenen Sprachgemeinschaft obligat ist.« (Roman Jakobson. »Zeichen und System der Sprache.«)

**Da Sprache ein »System von Zeichen [ist], die Ideen ausdrücken«, nennt de Saussure »eine Wissenschaft, welche das Leben der Zeichen im Rahmen des sozialen Lebens untersucht […] Semeologie«.

***Der oftmals verwendete Terminus Dichotomie wird aufgrund seiner Übersetzung als ein Zweigeteiltes vermieden, da das sprachliche Zeichen mit einem Blatt Papier vergleichbar ist, denn »man kann die Vorderseite nicht zerschneiden, ohne zugleich die Rückseite zu zerschneiden; ebenso könnte man in der Sprache weder den Laut vom Gedanken noch den Gedanken vom Laut trennen; […].«

Eau de Booklet

Soeben entdeckte ich beim Blättern durch die Februar-Ausgabe des Mitglieder-Magazins der Wissenschaftlichen Buchgesellschaft unter der Rubrik »Schöner Lesen« ein ganz besonderes Non-Book: Paper Passion, ein »Perfume For Booklovers« von Geza Schön. Ob »die besondere Geruchsmischung von Papier und Tinte« auch als Dusch-Gel oder Shampoo oder – noch besser: als Reinigungsflüssigkeit für E-Book-Reader erhältlich ist?

https://steidl.de/Buecher/Paper-Passion-Perfume-0332496160.html

[Ursprünglich gepostet auf _Google+_]

Dialektik der Aufklärung

Im letzten Jahr, am 11. Mai 2012, erfuhr ich auf einer Geburtstagsfeier in Münster Erstaunliches: Einer der Gäste kam auf mich zu, als im Hintergrund Otis Reddings im Januar 1968 postum veröffentlichter Klassiker »(Sittin’ On) The Dock of the Bay« lief. Der mir Unbekannte fragte mich, ob mir je aufgefallen sei, daß es in dem Song eine Stelle gebe, an der man hören könne, wie Otis Redding ein Bullauge putzt (im unten angefügten Video bei 0:54 und bei 1:50).

Ich schaute ihn irritiert an, lächelte und rechnete diese Frage der offensichtlich schon alkoholgetrübten Wahrnehmung des Partybesuchers an. Doch er ließ nicht locker, spielte mir die Stelle wieder und wieder vor, äußerte wieder und wieder: »Da! Genau da poliert Otis das Bullauge!«, bis ich es tatsächlich hörte! Am nächsten Tag nahm ich mir den Song in ruhiger Atmosphäre erneut vor: Das Poliergeräusch entpuppte sich schnell als Möwenschreie. Ich war ein wenig enttäuscht. Doch so wie ich von Anfang an im Beatles-Song »Tomorrow Never Knows« aus dem verzerrten Lachen Paul McCartneys und den zerschnipselten Gitarren-Loops Möwen über Liverpool schweben sehe, sehe ich bei »(Sittin’ On) The Dock of the Bay« seit diesem Abend Otis Redding mit einem Putzlappen am Bullauge stehen.

Otis Redding - Sittin on the Dock of the Bay (HQ)

[Ursprünglich gepostet auf _Google+_]

Aggressive Linkshänder

Im Matthäusevangelium (Mt 5,38-9) findet sich unter der Überschrift »Vom Vergelten« folgende Passage:

Ihr habt gehört, dass gesagt ist (2. Mose 21,24): ›Auge um Auge, Zahn um Zahn.‹ Ich aber sage euch, dass ihr nicht widerstreben wollt dem Übel, sondern: wenn dich jemand auf deine rechte Backe schlägt, dem biete die andere auch dar. (Lutherbibel, durchges. Ausg. 2006)

Nun sind Backpfeifen sicherlich nichts Besonderes, würde es sich beim ersten hier erwähnten Schlag nicht um die rechte Wange handeln. Peter Sloterdijk notiert unter Datum des 3. Januar 2011 in Zeilen und Tage:

Beruf: Kolaphologe / Von Griechisch: kolaphos, die Ohrfeige. Bedenke: Sollte der erste gute Mensch auch die andere Wange hingehalten haben, nachdem die rechte Wange schon geschlagen wurde

[…], so müßte der Angreifer Linkshänder gewesen sein. Jesus bereitet den denkwürdigen Eintritt der Linken in die Geschichte vor.

Ist die noch heute vorherrschende Diskriminierung der Linkshänder (Scheren, Soßenkellen, Gitarrensaiten etc. pp.), die auch durch negativ konnotierte Ausdrücke wie »linkisch«, »zwei Linke Hände haben« oder »links liegen lassen« Einzug in die Sprache gehalten hat, also insgeheim ein großangelegter Racheakt der sich in der Überzahl befindenden Rechtshänder-Christen?

[Ursprünglich gepostet auf _Google+_]

2B OR NOT 2B

Nun wissen wir endlich, wie Hamlet auf diesen berühmten Ausspruch – »To be, or not to be, aye there’s the point« (First Quarto) – kam: Er war sich unsicher, mit welcher Bleistiftstärke er seinen Liebesbrief »[t]o the celestial, and my soul’s idol, the most beautified Ophelia« schreiben sollte! (Via http://www.theliterarygiftcompany.com/)

2B OR NOT 2B

2B OR NOT 2B

[Ursprünglich gepostet auf _Google+_]

Ibuprofen

Nachdem der Orthopäde heute Morgen unter beängstigendem Knacken einen meiner Halswirbel reponiert hatte, fragte er mich, ob ich Ibuprofen kenne, denn er würde es mir gerne gegen die Schmerzen, die eben jener fehlgestellte Wirbel (vermutlich das Resultat eines übertrieben ausgeführten Vorhand-Topspins) in meinem Oberarm verursacht hat (und noch immer verursacht) verschreiben. Hier mußte ich an Peter Sloterdijks Zeilen und Tage denken, genauer an Sloterdijks Erfahrungen mit diesem Schmerzmittel. Am 20. Mai 2008 kritisiert er in Straford-upon-Avon eine Aufführung des Merchant of Venice:

Obwohl ich das Stück fast auswendig kenne, blieb es mir fremd, stimmungslos. Was die Schauspieler in ihrer juvenilen, übertrainierten Munterkeit von sich gaben, war für mich kaum als Shakespeares Englisch zu erkennen, es klang eher wie eine überdrehte Schüleraufführung. Natürlich war ich durch zu viel Ibuprofen verstimmt.

Am 14. Juni 2008 notiert er in Wien nach einer Radtour an der Donau entlang:

Bin rechtzeitig wieder zu Hause, um a) die Zahnschmerzen, die seit Monaten nie ganz verschwunden waren, wieder mit einer Dosis Ibu niederzukämpfen,

[…].

Schließlich ist der Leser am 26. September 2010 beim Doping im Backstage-Bereich des Philosophischen Quartetts dabei:

In der Maske ließ ich mir nicht nur die üblichen matten Farben verpassen, damit die Nase nicht glüht und die Stirn nicht spiegelt, ich half mir selber auch über die Runden mit 2 mal 1000 Milligramm Aspirin und einer Handvoll Ibuprofen.

Für eine Handvoll ist es bei mir wohl noch zu früh. Ich beginne mit kleinen Schritten und der ersten sogenannten »Filmtablette«. Mehr zu Sloterdijks Immunisierungsakrobatik findet sich in meiner im Oktober bei literaturkritik.de erschienenen Rezension.

Addendum, 1. Februar 2013: In der Tat scheinen Schriftsteller, nein: Künstler im allgemeinen (man denke etwa an die Drogeneskapaden der Sixties, in denen Musiker, Schriftsteller und Maler Joints, Kekse und Spritzen herumreichten wie den liturgischen Kelch!) Drogenexperimenten gegenüber nicht abgeneigt zu sein. Wobei man als »Künstler« eigentlich schon von Natur aus (und insofern per definitionem) ein wenig neben der Spur denkt, sieht, existiert. Bei Sloterdijk, dem philosophischen Gesamtkunstwerk, erscheint der Ibuprofen-Konsum durchaus rational, also einzig als schmerzstillende Therapie, nicht als wie auch immer geartetes Kreativitätssteigerungsdoping. (Zum »Hirndoping« aktuell: https://www.spiegel.de/lebenundlernen/uni/hirndoping-jeder-fuenfte-student-nimmt-mittel-zu-leistungssteigerung-a-880810.html) Wer weiß, unter welchen »Schmerzen« all die berühmten »Junkies« gelitten haben, die der Welt Songs, Bücher, Gemälde geschenkt haben? Macht uns das zu Sadisten? Wir ergötzen uns indirekt an ihrem Leid, was mich gerade an einen Aphorismus Stanisław Jerzy Lecs erinnert: »Frauen sind sadistisch: sie quälen uns mit den Leiden, die wir ihnen zufügen.« (Ist das ein Beitrag zur Sexismus-Debatte?) Doch zurück zu den Drogen: Von derartig »harten« Mittelchen sind wir ja weit entfernt. Unsere Wehwehchen (man beachte die beiläufige Verharmlosung durch Diminutivform) resultieren aus Zivilisationskrankheiten wie den ganzen Tag am Schreibtisch zu sitzen, einen möglichst effetvollen Topspin zu ziehen etc. pp.

Addendum, 2. Februar 2013: Heute Morgen, im wattierten Ibuprofen-Rausch, kam mir folgender, leicht vernebelter Gedanke: Interessant wäre es auch, (literarische) Figuren, die drogensüchtig sind, miteinander zu vergleichen. Was zeichnet sie aus? Weshalb greifen sie zu Schmerzmitteln oder Psychopharmaka? Und welche Charaktere müßten genannt werden? Spontan fallen mir nur Sherlock Holmes und Dr. Jekyll ein. Man könnte auch über die Literatur hinausgehen. Ich denke an Dr. House, der seinen übermäßigen Vicodin-Konsum damit zu rechtfertigen sucht, daß er kein Schmerzmittelproblem habe, sondern vielmehr ein Schmerzproblem. Resultiert unsere Sympathie oder Faszination aus der Hilflosigkeit, Zerrissenheit oder aussichtslosen Abhängigkeit der Figuren? Oder sind wir vielleicht neidisch auf ihre (durch Drogen gesteigerten) Fähigkeiten?

[Ursprünglich gepostet auf _Google+_]

Namen und Nummern, Wiederholungen und Variationen. Über eine wenig bekannte B-Seite der späten Beatles

Name: The Beatles. Nummer: 1

Wenn heute von den Beatles gesprochen wird, wenn Dokumentationen gezeigt, Bücher geschrieben oder Listen mit den größten Hits aller Zeiten veröffentlicht werden, dann wird Altbekanntes, Altgehörtes, Altgesehenes wiedergekäut, ja es werden fast schon Stereotype verbreitet. Im Radio ertönen noch immer dieselben Songs (von »She Loves You« über »Yesterday« bis hin zu »Hey Jude«) und – seien wir ehrlich – für unsere Playlisten wählen auch wir immer wieder dieselben Nummer-Eins-Hits der ›besten Band aller Zeiten‹. Das Motto lautet: Wir kennen ihre Namen, wir kennen ihre Nummern, wir kennen ihre Erfolge.

Name: Past Masters. Nummer: 2

Um diese musikhistorische Endlosschleife zu durchbrechen empfiehlt es sich – von Bootlegs einmal abgesehen – zum Doppelalbum Past Masters I & II zu greifen, zwei Alben, die am 7. März 1988 veröffentlicht wurden und die Songs enthalten, die nicht auf regulären Studioalben zu finden sind, sondern vielmehr als B-Seiten, als Singles oder EPs in den sechziger Jahren auf den Markt gebracht und fast vergessen worden sind. Eine dieser Unbekannten kam am 6. März 1970 als B-Seite von »Let It Be« heraus. Ihr seltsamer Titel: »You Know My Name (Look Up The Number)«. Paul McCartney äußerte sich im Jahr 1987 Mark Lewisohn gegenüber: »People are only just discovering the b-sides of Beatles singles. They’re only just discovering things like You Know My Name (Look Up The Number) – probably my favourite Beatles track, just because it’s so insane. All the memories…« Nun, wenn McCartney den Song in die Riege seiner Favoriten einreiht, muß doch etwas dran sein an diesem ›insane track‹.

You know my name (Look up the number) via The Beatles Bible

You know my name (Look up the number) via The Beatles Bible

Name: Brian Jones. Nummer: 27

Verrückt ist sicherlich auch der Entstehungszeitraum des Songs: 17. Mai 1967, 7./8. Juni 1967, 30. April 1969 und 26. November 1969 – fast drei Jahre brauchte es bis zur Veröffentlichung! In seinem letzten großen Interview, das er im September 1980 David Sheff gegeben hat und das in der Januar-Ausgabe 1981 des Playboy erschien, äußert sich John Lennon zu »You Know My Name (Look Up The Number)« wie folgt:

Das war ein unfertiges Stück, aus dem ich gemeinsam mit Paul einen Schwank

[comedy record]gemacht habe. Ich wartete in seinem Haus[in der Cavendish Avenue]auf ihn und sah das Telefonbuch auf dem Klavier liegen mit den Worten ›You know the name, look up the number‹. Das war wie ein Logo und ich hab’s einfach ein bisschen verändert. Es sollte ein Song in der Art der Four Tops werden – es hat so eine Akkordfolge –, aber das wurde nichts. Dann haben wir einen Witz draus gemacht. Brian Jones spielt darauf Saxofon.

Jones, Gründungsmitglied der Rolling Stones, wurde von Paul McCartney zu einer Beatles-Session in die Abbey Road Studios eingeladen. Natürlich erwartete man, daß er mit einer Gitarre vorbeikommen würde, doch zum Erstaunen aller erschien er mit einem Saxophon! Jones erlebte die Veröffentlichung des Songs allerdings nicht mehr: Er starb gut zwei Jahre nach seinem Beatles-Gastbeitrag am 3. Juli 1969 im Alter von 27 Jahren in seinem Swimmingpool in Hartfield, Sussex.

Name: Denis O’Dell. Nummer: bekannt

Namen und Nummern sind korreliert. Der Werbeslogan verheißt das problemlose Auffinden der Telefonnummer, wenn der Name bekannt ist. Nun, daß dies keine leere Versprechung ist, mußte Denis O’Dell – der im Song namentlich (vielleicht als »Denis O’Bell«?) erwähnte Filmproduzent und spätere Vorsitzende von Apple Films, der unter anderem für A Hard Day’s Night, How I Won The War und Magical Mystery Tour verantwortlich zeichnet – schmerzlich erfahren. Nachdem die Single veröffentlicht worden war, erhielt er von Beatles-Fans massenhaft Anrufe. Steve Turner verriet er 1994 in dessen Buch A Hard Day’s Write. The Stories Behind Every Beatles Song:

There were so many of them my wife started going out of her mind. Neither of us knew why this was suddenly happening. Then I happened to be in one Sunday and picked up the phone myself. It was someone on LSD calling from a candle-making factory in Philadelphia and they just kept saying, ›We know your name and now we’ve got your number‹. It was only through talking to the person that I established what it was all about. Then Ringo, who I’d worked with on the film The Magic Christian, played me the track and I realised why I’d been getting all these mysterious phone calls.

Name: Peter Sellers, Bonzo Dog Doo-Dah Band und Monty Python. Nummer: diverse

Obwohl sich der Text des Songs nahezu mantragleich wiederholt, so ist er doch durchwegs von Variationen durchzogen: Es gibt immer wieder Neues zu entdecken. Gerade die Stimmenimitationen Lennons und McCartneys, die dem Hörer mehrere Sänger oder Sprecher oder Namen vorgaukeln, ist an humoristischer Qualität einzigartig im Werk der Beatles und verortet die Entstehungszeit dieses Songs eindeutig zwischen Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band und Magical Mystery Tour. Von Varieté-, Ska-, Swing-, Samba- und Jazz-Elementen bis hin zur zwielichtig-dandyhaften Nachtclub-Atmosphäre bietet »You Know My Name (Look Up The Number)« ein Potpourri unterschiedlichster Stile, Farben und Tempi. Kennt man die Geschichte der Beatles, kann man in diesem skurrilen Schmelztiegel eine Mischung aus »The Goon Show« (Ringo Starr gab Peter Sellers 1969 ein Tape mit Mono-Versionen einiger Songs des White Album, das später als The Peter Sellers Tape in Bootleg-Kreisen kursierte und hoch gehandelt wurde), der Bonzo Dog Doo-Dah Band (die einen kurzen Auftritt in Magical Mystery Tour hat) und Monty Python erkennen (George Harrison vertrat die Ansicht, daß der Geist der Beatles in Monty Python übergegangen sei).

Name: »Buch der Psalmen«. Nummer: 91,14-5

Ob nun dem Werbetexter des inspirierenden Telefonbuchs diese Bibelstelle bekannt war, ist fraglich, wenn auch nicht ausgeschlossen. Fakt ist, daß sich im »Buch der Psalmen« folgende Stelle findet:

Because he hath set his loue vpon me, therefore will I deliuer him: I wil set him on high, because hee hath knowen my Name. He shall call vpon me, and I will answere him: I will bee with him in trouble, I will deliuer him, and honour him. (Übers. King James Bible, 1611)

Luther übersetzt diese Passage mit den Worten:

Er begehrt mein, so will ich ihm aushelfen; er kennet meinen Namen, darum will ich ihn schützen; er rufet mich an, so will ich ihn erhören. Ich bin bei ihm in der Not; ich will ihn herausreißen und zu Ehren machen.

Er kennt also meinen Namen, doch benötigt Er keine Nummer, um mich anzurufen; der Name ist schon Nummer. (Das erinnert mich übrigens an einen Artikel Timo Fraschs, der am 27. Januar 2013 in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung unter dem Titel »Was wurde aus Brüderles Kuh?« veröffentlicht wurde. Darin heißt es:

Seine

[Olaf Hollings]Kühe tragen keine Namen, sondern Nummern. ›Was nützen Namen, wenn ich die Kühe kaum mehr kenne‹, sagt Holling. Er müsse die Nummern ja nur in den Computer eingeben – ›und zack, habe ich alle Informationen.‹

Hier werden Namen überflüssig; Nummern sind die Namen, was einen düsteren Teil deutscher Geschichte emporsteigen läßt.)

Name: »You Know My Name (Look Up The Number)«. Nummer: 13

Die Past Masters-Version ist eine von Lennon gekürzte Fassung (der den Song eigentlich für seine Plastic Ono Band verwenden wollte, und zwar als A-Seite des bei den Arbeiten am White Album entstandenen »What’s The New Mary Jane«). Ein Blick in die zweite Disc der zweiten Anthology (1996) hält als Track 13 eine längere Version bereit. Dem Booklet kann entnommen werden, daß die

B-side lasted a little over four minutes and (because John created the master by editing an existing mono mix tape) the sound was monoaural. Here it is issued in stereo and, at almoust six minutes, in extended form for the first time, including never-before-heard sections cut out by John and newly restored.

Ob dieser Song nun größter Mist oder hohe Avantgarde-Kunst ist, sei dahingestellt. Fakt ist: Er macht Spaß! Machen Sie sich selbst ein Bild davon:

Diet of Worms

Ich habe gerade zufällig herausgefunden, daß der Wormser Reichstag im Englischen mit »Diet of Worms« zu übersetzen ist, was natürlich zu einer ungemein komischen Doppeldeutigkeit hinsichtlich der Ernährungsweise wirbelloser Tiere führt.

https://en.wikipedia.org/wiki/Diet_of_Worms

[Ursprünglich gepostet auf _Google+_]

Erbausschlagung

Die Frage, die sich mir nach der Lektüre des kurzen, mit »Erbsünde und Erlöser« betitelten Artikels Lorenz Jägers in der heutigen Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung (27. Jan. 2013, Seite 9) stellt, ist, ob man dieses spezielle Erbe ausschlagen kann.

Mit der Erbausschlagung wäre man quasi reingewaschen von der Ursünde. Dabei ist zu bedenken, daß der Begriff Erbsünde im Englischen mit original sin, im Lateinischen mit peccatum originale wiedergegeben wird. Es scheint hier also so etwas wie ein diatethischer Unterschied, eine aktive und eine passive Sünde vorzuliegen. Jäger schreibt:

Gegen alle Abschwächungen setzte sich die Auffassung durch, dass es sich beim Sündenfall nicht nur um die Vertreibung aus dem Paradies handelte – oder vielmehr, dass diese tiefer verstanden werden muss. Was damals eigentlich geschah, nennt die Kirche den ›Tod der Seele‹, den Verlust der Gnade. Und um ›Erbsünde‹ handelt es sich, weil dieser Stand des Menschen nicht durch Nachahmung, sondern durch Abstammung auf die Nachkommen Adams übergeht.

Auf eine interessante etymologische Verquickung macht Marcel Mauss in seiner Studie Die Gabe, erschienen 1950, aufmerksam:

Wie Hirt bemerkt, war reus ursprünglich ein Genitiv von res und ersetzte re(i)os: derjenige, der von der Sache besessen ist.

Mauss selbst erweitert die Wortbedeutung wie folgt:

das Wort bedeutet 1. das von der Sache besessene Individuum; 2. das Individuum, welches an dem durch die traditio der Sache herbeigeführten Geschäft beteiligt ist; 3. schließlich den Angeklagten und Verantwortlichen.

Der Nachfahre ist als Erbe also Angeklagter (reus), der von der Sache (res) besessen ist, und von der traditio zerquetscht zu werden droht. Mit der Weitergabe, der Abschenkung oder eben der Erbausschlagung wäre diesem Prozeß entgegengewirkt.

[Ursprünglich gepostet auf _Google+_]

»Grammatische Deutschheit«

Eben las ich in der heutigen Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung (20. Jan. 2013, Seite 37) einen kurzen Text mit dem Titel »Correct! Gibt es eine allmächtige Sprachpolizei, welche das Deutsche zensiert?« Sein Verfasser, F.A.S.-Feuilletonchef Claudius Seidl, plädiert darin für Höflichkeit, Respekt und Aufmerksamkeit bei der Verwendung (oder eben der Nicht-Verwendung) sogenannter kritischer Wörter. Seidl schließt seinen Kommentar mit den Worten:

Jene Deutschtümler aber, die weiterhin gegen die ›political correctness‹ und für die alten Wörter kämpfen, wollen auch weiterhin Krüppel, Neger, Zigeuner sagen dürfen. Es ist ja auch erlaubt. Es ist nur schrecklich unhöflich und vulgär.

Der Begriff »Deutschtümler« erinnerte mich an Friedrich Rückerts Gedicht »Grammatische Deutschheit« aus dem Jahr 1819, das sich als aktueller Debattenkommentar hervorragend eignet:

Neulich deutschten auf deutsch vier deutsche Deutschlinge deutschend,

Sich überdeutschend am Deutsch, welcher der Deutscheste sey.

Vier deutschnamig benannt: Deutsch, Deutscherig, Deutscherling, Deutschdich;

Selbst so hatten zu deutsch sie sich die Namen gedeutscht.

Jetzt wettdeutschten sie, deutschend in grammatikalischer Deutschheit,

Deutscheren Comparativ, deutschesten Superlativ,

»Ich bin deutscher als deutsch.« »Ich deutscherer.« »Deutschester bin ich.«

»Ich bin der Deutschereste, oder der Deutschestere.«

Drauf durch Comparativ und Superlativ fortdeutschend,

Deutschten sie auf bis zum – Deutschesteresteresteren;

Bis sie vor comparativisch- superlativischer Deutschung

Den Positiv von Deutsch hatten vergessen zuletzt.

[Ursprünglich gepostet auf _Google+_]

Geistes- und Körpergrößen

Heute Morgen entdeckte ich in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung (13. Jan. 2013, Seite 39) unter der Überschrift »Neue Rattles« folgenden Satz:

Ein Weltklassedirigent sollte grundsätzlich nicht größer sein als Karajan oder Napoleon (Stockmaß: 1,62).

Diese mich überraschende Körpergröße (wobei die Nachbarschaft von Dirigent und Kaiser – die Rollen sind austauschbar – nur auf den ersten Blick seltsam anmutet) erinnerte mich an eine Äußerung des Asketen Karajan, auf die ich vergangene Woche in Eric Schulz’ überaus sehens- und höhrenswerter Dokumentation Karajan. Das zweite Leben aufmerksam wurde:

Ich find’ das Wort von Goethe so schön, der sagt: ›Wenn mir mein Inneres so viel zu geben hat und mein Körper verweigert mir den Dienst, dann hat die Natur die Pflicht, mir einen andern Körper herzustellen.‹ Das ist … da bin ich wirklich voll seiner Meinung.

Wo findet sich nur dieser Goethesche Ausspruch? Ganz nebenbei: Goethe überragt mit seinen 1,69 m Karajan und Napoleon um sieben Zentimeter (wohingegen Schiller mit seinen 1,90 m ein wahrer Hüne gewesen ist!).

Addendum, 17. Januar 2013: Wie ich soeben aus der 3sat-Kulturzeit erfahren habe, maß Richard Wagner nur 1,56 m, weshalb Cosima (die ihn um einen Kopf überragte) auf Photos immer sitzen mußte.

Eleonore Büning. »Im Weinberg der Musik.« Frankfurter Allgemeine Zeitung, 25. Dez. 2012, https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/medien/karajan-das-zweite-leben-im-weinberg-der-musik-12001752.html.

[Ursprünglich gepostet auf _Google+_]