Die Tricks der Demagogen

Zufällig stoße ich bei YouTube auf den Teil eines Interviews mit dem Sozialphilosophen Max Horkheimer (1895-1973), in welchem dieser die folgenden demagogischen Charakteristika aufzählt:

- erheblicher Superlativ-Gebrauch;

- Einteilung in »die Guten« (das Wir) und »die Schlechten« (die Anderen);

- Fokussierung auf ein absolutes Ziel, das absolut gut ist;

- völliger Ausschluß des Zweifels;

- Verbrüderung mit Zuhörern (»Ich bin einer von Euch«);

- Überzeugung, daß gegen »uns« eine Verschwörung im Gange sei;

- Wiederholung dieser ›Tricks‹.

Es fällt nicht sonderlich schwer, hinter jeden dieser Kunstgriffe einen Haken zu setzen, wenn man etwa an die großen zeitgenössischen Volksverführer Donald Trump, Jair Bolsonaro, Viktor Orbán oder Recep Tayyip Erdoğan denkt. Horkheimer betont, daß es eine »unendlich wichtige Sache« sei, die Tricks der Demagogen in Schule und Universität zu lehren und somit sichtbar zu machen, »damit die Menschen gegen Demagogie weniger anfällig werden.«

Philosophy Overdose. »Adorno & Horkheimer Clips.« YouTube, 29.08.2019, [www.youtube.com/watch, 6:00-8:01.

Wovon träumen Schützen?

Vom Frieden, vom Ende des Krieges – davon träumen Schützen, zumindest erträumt sich dies der namenlose Fallschirmspringer in Pink Floyds 1983 veröffentlichtem Song »The Gunner’s Dream«, den Roger Waters nun als vierte »Quarantäne-Version« eines Pink-Floyd-Songs vorlegt. Die lose, noch überschaubare Serie der Lockdown Sessions begann am 17. Mai 2020 mit dem Song »Mother«, der 1979 auf The Wall erschienen ist. Waters’ kommentierte diese Version mit den Worten: »Soziale Distanzierung ist ein notwendiges Übel in der Covid-Welt. ›Mother‹ zu sehen, erinnert mich daran, wie unersetzlich die Freude ist, in einer Band zu sein.« Darauf folgte am 23. Juni 2020 »Two Suns in the Sunset« und schließlich am 6. August »Vera / Bring the Boys Back Home«. Und nun, nach einer Pause von fünf Monaten, »The Gunner’s Dream«:

In meiner Besprechung des Albums The Final Cut zu dessen 30. Jubiläum am 21. März 2013 hatte ich Roger Waters’ Stimme als »sanfte, ja rücksichtsvoll-einfühlsame« charakterisiert. Jetzt, im Alter von fast 78 Jahren, zeichnet sie zusätzlich etwas Leonard-Cohen-haftes aus, was hervorragend mit der stillen, minimalistischen Schwarz-Weiß-Atmosphäre des Videos harmoniert. Diese strahlt etwas Bedrückendes, etwas In-diese-Zeit-Passendes aus; die Band getrennt, die Menschen distanziert, das Leben eingefroren im Kampf gegen ein Virus.

Der Traum des Schützen ist und bleibt ein Traum.

Europatour [Extended Version]

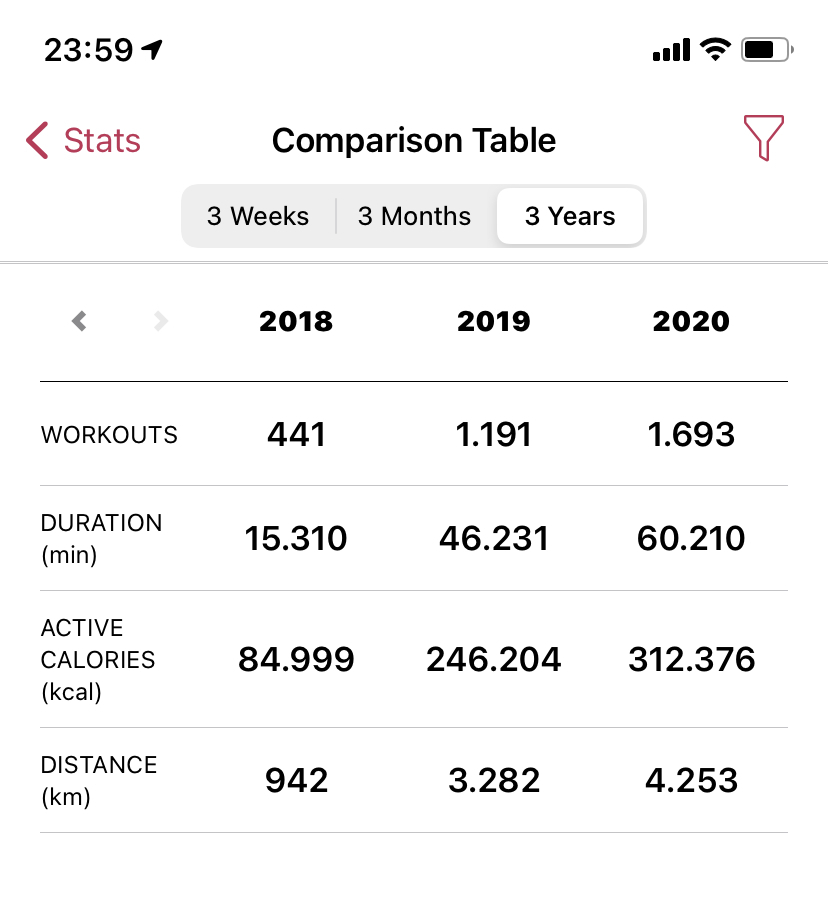

Wie schon in der vergangenen Silvesternacht blickte ich auch in dieser auf die Zahlen der Zones-App, die im Vergleich zu denen des Vorjahres erneut gestiegen waren.

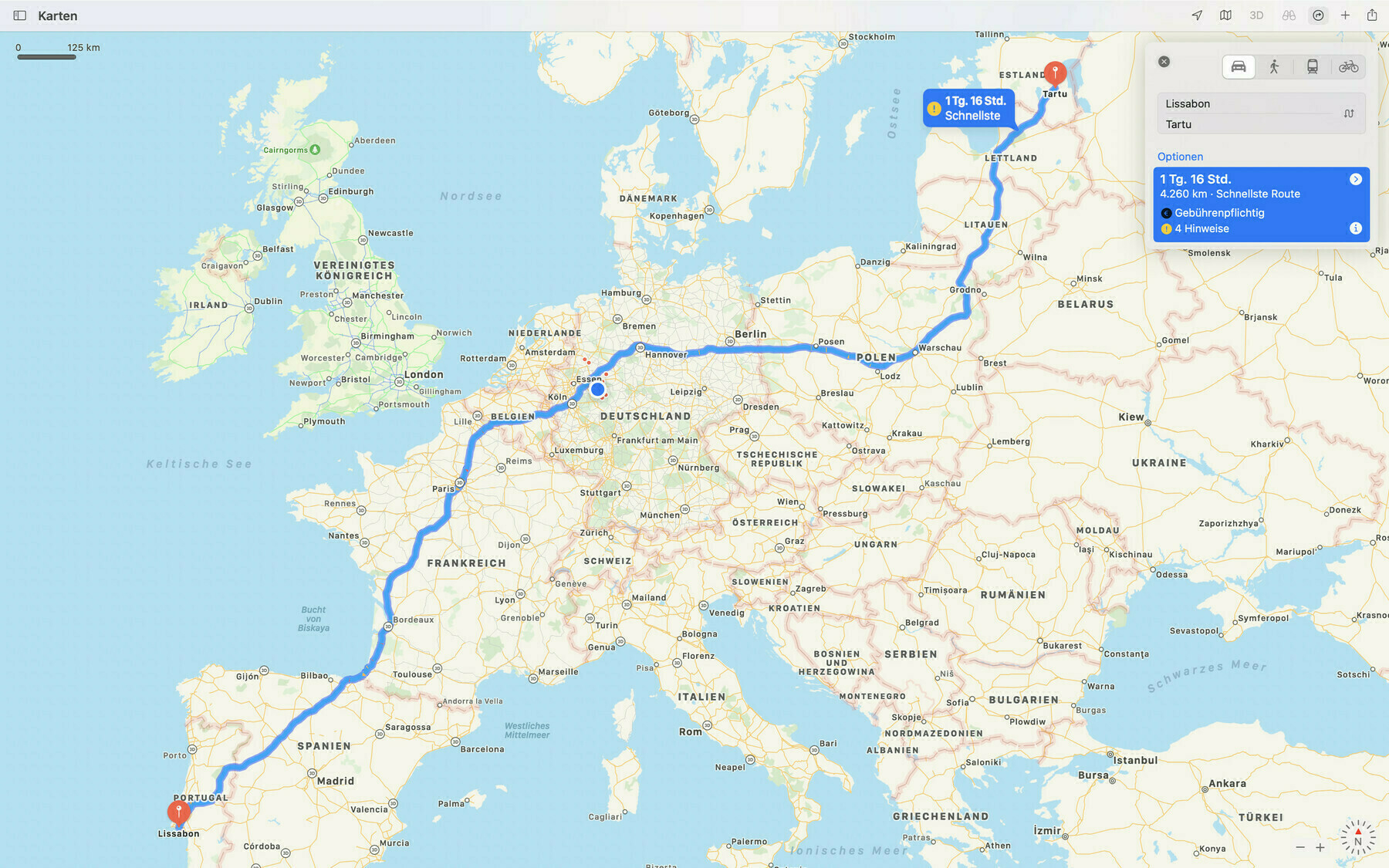

4.253 Kilometer habe ich per pedes im (ersten) Corona-Jahr zurückgelegt (das sind gut 11,6 Kilometer pro Tag), und damit 971 Kilometer mehr als noch 2019! Wieder öffnete ich die Karten-App, um diese abstrakte Zahl anhand einer konkreten Route zu veranschaulichen. Erneut wählte ich die Hauptstadt Portugals als Startpunkt meiner fiktiven Europatour aus. Das Ziel lag jedoch diesmal nicht in Polen.

Führe man mit dem Auto von Lissabon durch Spanien, Frankreich, Belgien, Deutschland, Polen, Litauen und Lettland bis nach Tartu, Estlands zweitgrößter Stadt, legte man mit etwa 4.260 Kilometern eine ähnliche Entfernung in einem Tag und sechzehn Stunden zurück, wie ich es zu Fuß innerhalb eines Jahres getan habe. Verrückt, welche Strecken man im Denkkerker durchmißt!

2020 – Mein Bücherjahr [Extended Version]

Am letzten Tag des Jahres werfe ich – wie schon 2012, 2017, 2018 und 2019 – einen chronologisch ausgerichteten Blick zurück auf die abwechslungs- und lehrreichen Bücher, die ich in den vergangenen zwölf Monaten lesen konnte. In diesem Jahr jedoch soll meine Leseliste eine extended version darstellen, sprich: nicht nur sind Monographien aufgeführt (die zur leichteren Orientierung im bibliographischen Dschungel fett markiert worden sind), sondern auch (Zeitungs-)Artikel, Aufsätze, Essays und Rezensionen. Wenn auch nicht alle Texte verzeichnet sind, so geben die folgenden 329 Titel doch einen recht guten Überblick über mein Lektürejahr 2020 im besonderen und das Corona-Jahr im allgemeinen. (Von der Aufzählung anderer in diesem Jahr von mir konsumierter Medien – etwa den 83 Titeln bei Streaming-Diensten wie Netflix oder Amazon Prime, oder den über 1500 Podcast-Episoden von Deutschlandfunk über The Economist hin zu Mac Power Users – habe ich aufgrund des Umfangs Abstand genommen.)

[1]

Heinrich Niehues-Pröbsting. Von der Theologie zur Philosophie. Der Philosoph Hans Blumenberg. Ein Forum der Josef Pieper Stiftung. Herausgegeben von W. Hoye, H. Fechtrup und Th. Sternberg. Verlag der Akademie Franz Hitze Haus, 2016. Schriften der Akademie Franz Hitze Haus, Bd. XXI.

[2]

Hans Blumenberg. »Notizen zum Atheismus.« Aus dem Nachlaß. Neue Rundschau, 118. Jahrgang, Heft 2, 2007, pp. 154-60.

[3]

Ursula Reitemeyer. »Hans Blumenberg (1920-1996) – ein Grußwort.« Hans Blumenberg: Pädagogische Lektüren. Herausgegeben von Frank Ragutt und Tim Zumhof. Springer, 2016, pp. 17-20.

[4]

Uwe Wolff. Als ich ein Junge war. Liebeserklärung an Kindheit und Jugend in den Sechzigerjahren. Kösel, 2017.

[5]

Barbara Stollberg-Rilinger. »Aufrichtigkeit, Lüge und Verstellung.« Zeitschrift für Ideengeschichte, Heft XIV/1, Frühjahr 2020, pp. 65-76.

[6]

Martin Mulsow. »Als Adam Weishaupt einmal fast einen Musikabend verdorben hätte. Fragment einer ungeschriebenen Biographie.« Zeitschrift für Ideengeschichte, Heft XIV/1, Frühjahr 2020, pp. 93-104.

[7]

Christian Meier, Eva Geulen, Christoph Möllers, Petra Gehring, Patrick Bahners, Helmut Lethen und Danilo Scholz. »Über Minen laufen. Sieben Schneisen durch den Briefwechsel von Reinhart Koselleck mit Carl Schmitt.« Zeitschrift für Ideengeschichte, Heft XIV/1, Frühjahr 2020, pp. 105-22.

[8]

Odo Marquard. »Entlastung vom Absoluten. In memoriam.« Die Kunst des Überlebens. Nachdenken über Hans Blumenberg. Herausgegeben von Franz Josef Wetz und Hermann Timm. 3. Aufl., Suhrkamp, 2016, pp. 17-27.

[9]

Hans Blumenberg und Uwe Wolff. »›Und das ist mir von der Liebe zur Kirche geblieben.‹ Hans Blumenbergs letzter Brief. Mit einem Nachwort von Uwe Wolf.« Internationale katholische Zeitschrift »Communio«, 43. Jahrgang, Heft 3, 2014, pp. 173-81.

[10]

Uwe Wolff. »›Den Mann, den alle schlagen, diesen schlägst du nicht.‹ Hans Blumenbergs katholische Wurzeln.« Internationale katholische Zeitschrift »Communio«, 43. Jahrgang, Heft 3, 2014, pp. 182-98.

[11]

Uwe Wolff. Der Schreibtisch des Philosophen. Erinnerungen an Hans Blumenberg. Claudius, 2020.

[12]

Benjamin Dahlke und Matthias Laarmann. »Hans Blumenbergs Studienjahre. Schlaglichter auf Orte, Institutionen und Personen.« Theologie und Glaube, 107. Jahrgang, 1/2017, pp. 338-353.

[13]

Birgit Recki. »Arbeit am Menschen. Hans Blumenberg in Münster.« Pietät und Weltbezug. Universitätsphilosophie in Münster. Herausgegeben von Reinold Schmücker und Johannes Müller-Salo. Paderborn, 2020, Sonderdruck.

[14]

Hans Blumenberg. »Das Fernrohr und die Ohnmacht der Wahrheit.« Sidereus Nuncius. Nachricht von neuen Sternen. Dialog über die Weltsysteme (Auswahl). Vermessung der Hölle Dantes. Marginalien zu Tasso, von Galileo Galilei. Herausgegeben und eingeleitet von Hans Blumenberg. Insel, 1965, pp. 5-73.

[15]

Dorit Krusche. »›Marcellus non papa ex cathedra.‹ Zwei Begegnungen zwischen Hans Blumenberg und Marcel Reich-Ranicki.« Germanica, vol. 65, no. 2, 2019, pp. 65-78.

[16]

Tobias Mayer. »Umstrittene Präfiguration. Politische und theologische Typologie in einem Nachlassfragment Hans Blumenbergs.« Alles egal? Theologische Reflexionen zur Gleichgültigkeit. Herausgegeben von Alexander Gaderer, Barbara Lumesberger-Loisl und Teresa Schweighofer. Herder, 2015, pp. 111-23.

[17]

Khosrow Nosratian. »In der Beletage der freischwebenden Intelligenz. Über Hans Blumenberg.« Merkur. Deutsche Zeitschrift für europäisches Denken, 54. Jahrgang, Heft 619, November 2000, pp. 1120-5.

[18]

Annette Vowinckel. »›Ich fürchte mich vor den Organisationslustigen.‹ Ein Dialog zwischen Hans Blumenberg und Reinhart Koselleck.« Merkur. Deutsche Zeitschrift für europäisches Denken, 68. Jahrgang, Heft 781, Juni 2014, pp. 546-50.

[19]

Hans Blumenberg. Die nackte Wahrheit. Herausgegeben von Rüdiger Zill. Suhrkamp, 2019.

[21]

Ernst Ziegler. »Schopenhauer und Spinoza.« Aufklärung und Kritik. Zeitschrift für freies Denken und humanistische Philosophie. Herausgegeben von der Gesellschaft für kritische Philosophie Nürnberg. Sonderdruck. 27. Jahrgang, 2/2020.

[22]

Charles Peterson. »Serfs of Academe.« The New York Review of Books, vol. LXVII, no. 4, March 12, 2020, pp. 42-5.

[23]

Samantha Ashenden und Andreas Hess. »The theorist of belonging.« Aeon, March 16, 2020, https://aeon.co/essays/discovering-judith-shklars-skeptical-liberalism-of-fear.

[24]

Tim Wu. »Bigger Brother.« Rezension zu The Age of Surveillance Capitalism: The Fight for a Human Future at the New Frontier of Power, von Shoshana Zuboff. The New York Review of Books, April 9, 2020, vol. LXVII, no. 6, pp. 18-9.

[25]

Justin E. H. Smith. »It’s All Just Beginning.« The Point, March 23, 2020, https://thepointmag.com/examined-life/its-all-just-beginning/.

[26]

Eric Jager. »The Woman in Black. The last judicial duel in France hinged on whether a woman could be believed.« Lapham’s Quarterly, vol. XIII, no. 2, Spring 2020, https://www.laphamsquarterly.org/scandal/woman-black.

[27]

Joseph Epstein. »Learning Latin.« First Things, April 2020, https://www.firstthings.com/article/2020/04/learning-latin.

[28]

Massimo Pigliucci. »The perils of knowledge in a pandemic.« The Institute of Arts and Ideas, Issue 87, 31st March 2020, https://iai.tv/articles/the-perils-of-knowledge-in-a-pandemic-auid-1392.

[29]

Francis Eanes und Eleni Schirmer. »For Higher Education, a ›Return to Normal‹ Isn’t Good Enough.« Jacobin, 04.04.2020, https://jacobinmag.com/2020/04/for-higher-education-a-return-to-normal-isnt-good-enough/.

[30]

P. D. Smith. »Relative values. The private and public lives of Albert Einstein.« The Times Literary Supplement, April 3, 2020, https://www.the-tls.co.uk/articles/the-public-and-private-lives-of-albert-einstein-p-d-smith/.

[31]

Evelyne v. Beyme. Lerntheorien III: Das Lernen lernen. Lernstrategien und Metakognition. Seminararbeit, U Zürich, Frühjahrssemester 2020.

[32]

Evelyne v. Beyme. Unterrichtsentwurf zu Paul Celans «Todesfuge». Seminararbeit, U Zürich, Frühjahrssemester 2020.

[33]

Richard Bratby. »The marvel of Mozart’s letters.« The Spectator, 18 April 2020, https://www.spectator.co.uk/article/the-marvel-of-mozart-s-letters.

[34]

Herfried Münkler. »Hegel und wir.« Zeitschrift für Ideengeschichte, Heft XIV/2, Sommer 2020, pp. 5-13.

[35]

Jürgen Kaube. »Logik eines Satzes.« Zeitschrift für Ideengeschichte, Heft XIV/2, Sommer 2020, pp. 14-26.

[36]

Benjamin Taylor. »Philip Roth’s Terrible Gift of Intimacy.« The Atlantic, May 2020, https://www.theatlantic.com/magazine/archive/2020/05/being-friends-with-philip-roth/609106/.

[37]

Hermann Hesse. »Bericht aus Normalien. Fragment.« Die Erzählungen 1911-1954. Suhrkamp, 2001, pp. 438-48. Sämtliche Werke, herausgegeben von Volker Michels, Bd. 8, Die Erzählungen 3.

[38]

Terry Pinkard. »Revolution und noch kein Ende.« Zeitschrift für Ideengeschichte, Heft XIV/2, Sommer 2020, pp. 27-38.

[39]

Judith Butler. »Warum jetzt Hegel lesen[?]« Zeitschrift für Ideengeschichte, Heft XIV/2, Sommer 2020, pp. 39-56.

[40]

Susan Tallman. »The Master of Unknowing.« The New York Review of Books, vol. LXVII, no. 8, May 14, 2020, pp. 4-8.

[41]

Eef Overgaauw und Michael Matthiesen. »Der Nachlass und die verlorenen Briefe.« Zeitschrift für Ideengeschichte, Heft XIV/2, Sommer 2020, pp. 57-72.

[42]

Carlos Spoerhase. »Ein Weltpreis für Karl Jaspers. Hannah Arendt, Klaus Piper und der Nobelpreis.« Zeitschrift für Ideengeschichte, Heft XIV/2, Sommer 2020, pp. 98-111.

[43]

Brianna Rennix: »The Politics and ›Pretentiousness‹ of Reading James Joyce.« Current Affairs, 28 April 2020, https://www.currentaffairs.org/2020/04/the-politics-and-pretentiousness-of-reading-james-joyce.

[44]

Ulrich Rudolph. »Der philosophische Diskurs in der islamischen Welt.« Zeitschrift für Ideengeschichte, Heft XIV/2, Sommer 2020, pp. 112-8.

[45]

Harald Weinrich. Lethe. Kunst und Kritik des Vergessens. Beck, 1997.

[46]

Tom Lamont. »Can we escape from information overload?« The Economist: 1843 Magazine, May 6th 2020, https://www.1843magazine.com/features/can-we-escape-from-information-overload.

[47]

Siegfried Unseld. Goethe und der Ginkgo. Ein Baum und ein Gedicht. 9. Aufl., Insel, 1999.

[48]

Alexander Larman. »The oldest rockers in town. The original generation of rock ‘n’ rollers remain more interesting than modern stars.« The Critic, 27 April 2020, https://thecritic.co.uk/the-oldest-rockers-in-town/.

[49]

Robert Musil. Der Mann ohne Eigenschaften. Jung und Jung, 2018. Gesamtausgabe Bd. 5, herausgegeben von Walter Fanta.

[50]

Ray Monk. »Wittgenstein’s self-isolation.« Standpoint, 22 May 2020, https://standpointmag.co.uk/issues/may-june-2020/wittgensteins-self-isolation/.

[51]

Felix Heidenreich. Politische Metaphorologie. Hans Blumenberg heute. Metzler/Springer, 2020.

[52]

Annie Ernaux. Eine Frau. Aus dem Französischen von Sonja Finck. Suhrkamp, 2019.

[53]

Claudia Mäder. »Es ist Zeit, einen neuen Blick auf Simone de Beauvoir zu werfen.« Rezension zu Simone de Beauvoir. Ein modernes Leben, von Kate Kirkpatrick. Neue Zürcher Zeitung, 08.06.2020, https://www.nzz.ch/feuilleton/simone-de-beauvoir-ist-dank-kate-kirkpatricks-neu-zu-entdecken-ld.1559813.

[54]

Rüdiger Görner. London, querstadtein. Vieldeutige Liebeserklärungen. Corso, 2014.

[55]

Franz Josef Wetz. »Radikaler Kritiker der Moderne – Der Philosoph Hans Blumenberg.« SWR2 Wissen: Aula, 11. Juni 2020, https://www.swr.de/swr2/wissen/radikaler-kritiker-der-moderne-der-philosoph-hans-blumenberg-swr2-wissen-aula-2020-06-11-100.html.

[56]

Amanda Mull. »The End of Minimalism.« The Atlantic, July/August 2020, https://www.theatlantic.com/magazine/archive/2020/07/the-triumph-of-the-slob/612232/.

[57]

Susan Sontag und Jonathan Cott. The Doors und Dostojewski. Das Rolling-Stone_-Interview._ Aus dem Englischen von Georg Deggerich. Hoffmann und Campe, 2014.

[58]

Douglas Brinkley. »Bob Dylan Has a Lot on His Mind.« The New York Times, June 12, 2020, https://www.nytimes.com/2020/06/12/arts/music/bob-dylan-rough-and-rowdy-ways.html.

[59]

David Rieff. Tod einer Untröstlichen. Die letzten Tage von Susan Sontag. Aus dem Englischen von Reinhard Kaiser. Hanser, 2009.

[60]

Danny Heitman. »A Monument to the Mother Tongue.« Humanities. The Magazine of the National Endowment for the Humanities, Spring 2020, Volume 41, Number 2, https://www.neh.gov/article/monument-mother-tongue.

[61]

Maria Behre. »Umkehrung der Blickrichtung: LehrerIn werden. SchülerIn sein. Erinnerungen an Hans Blumenbergs Münsteraner Zeit, inspiriert durch Uwe Wolffs brillantes Buch ›Der Schreibtisch des Philosophen‹.« literaturkritik.de, 18.06.2020, [literaturkritik.de/public/re….

[62]

Philip Roth. Täuschung. Roman. Aus dem Amerikanischen von Jörg Trobitius. Hanser, 1993.

[63]

Pardis Dabashi. »Rise of the Absurdly Demanding Job Ad. Enough with peculiar obscurantism and unreasonable expectations.« The Chronicle of Higher Education, June 4, 2020, [www.chronicle.com/article/R….

[64]

Uwe Wolff. »Blumenbergs Engel.« Herder Korrespondenz. Monatsheft für Gesellschaft und Religion, 74. Jahrgang, Juli 2020, pp. 46-8.

[65]

Katharina Sykora. »Hier führte sie das Wort. Erika Mann in Amerika.« Frankfurter Allgemeine Zeitung, 28.06.2020, https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/buecher/autoren/erika-mann-in-amerika-hier-fuehrte-sie-das-wort-16834158.html.

[66]

Thomas Sören Hoffmann. »Ein Staat, dem die Bürger nicht mehr vertrauen, ist am Ende – nähern wir uns diesem Zustand?« Neue Zürcher Zeitung, 29.06.2020, https://www.nzz.ch/feuilleton/hegel-und-das-corona-jahr-wie-sich-staat-und-buerger-entfremden-ld.1562691.

[67]

Julian Baggini. »Not all slopes are slippery. How to decide which statues can remain and which need to go.« The Times Literary Supplement, https://www.the-tls.co.uk/articles/not-all-slopes-are-slippery/.

[68]

Rachel Fraser. »Illness as Fantasy.« The Point, June 12, 2020, https://thepointmag.com/criticism/illness-as-fantasy/.

[69]

Katja Behling. »Der Metapher verpflichtet.« tachles. Das jüdische Wochenmagazin, 03. Jul 2020, https://www.tachles.ch/artikel/kultur/der-metapher-verpflichtet.

[71]

George Blaustein. »Searching for Consolation in Max Weber’s Work Ethic.« The New Republic, July 2, 2020, https://newrepublic.com/article/158349/searching-consolation-max-webers-work-ethic.

[72]

Dalya Alberge. »Top director to shoot biopic about Beatles manager Brian Epstein.« The Guardian, 2 Jul 2020, https://www.theguardian.com/film/2020/jul/02/top-director-jonas-akerlund-to-shoot-biopic-about-beatles-manager-brian-epstein.

[73]

Bernd Noack. »Eine Geste mit grosser Wirkung: Wer beim Lesen unterbrochen wird, steckt seinen Finger ins Buch.« Rezension zu Der Finger im Buch. Die unterbrochene Lektüre im Bild, von Ulrich Johannes Schneider. Neue Zürcher Zeitung, 06.07.2020, https://www.nzz.ch/feuilleton/den-finger-ins-buch-gelegt-und-die-lektuere-unterbrochen-ld.1563976.

[74]

Jochen Zenthöfer. »Doktortitel der Berliner ›Blockchain Queen‹ widerrufen.« Frankfurter Allgemeine Zeitung, 06.07.2020, https://www.faz.net/aktuell/karriere-hochschule/hoersaal/plagiate-doktortitel-der-berliner-blockchain-queen-widerrufen-16848307.html.

[75]

Ingrid D. Rowland. »He Made Stone Speak.« Rezension zu Michelangelo, God’s Architect: The Story of His Final Years and Greatest Masterpiece, von William E. Wallace. The New York Review of Books, vol. LXVII, no. 11, July 2, 2020, pp. 8-12.

[76]

Carl Elliott. »An Ethical Path to a Covid Vaccine.« Rezension zu Adverse Events: Race, Inequality, and the Testing of New Pharmaceuticals, von Jill A. Fisher. The New York Review of Books, vol. LXVII, no. 11, July 2, 2020, pp. 18-21.

[77]

Christopher R. Browning. »Who Resisted the Nazis?« Rezension zu The Resistance in Western Europe, 1940–1945, von Olivier Wieviorka; Sudden Courage: Youth in France Confront the Germans, 1940–1945, von Ronald C. Rosbottom; Defying Hitler: The Germans Who Resisted Nazi Rule, von Gordon Thomas und Greg Lewis, sowie Last Letters: The Prison Correspondence, September 1944–January 1945, von Freya und Helmuth James von Moltke. The New York Review of Books, vol. LXVII, no. 11, July 2, 2020, pp. 24-6.

[78]

Jonathan Zimmerman. »What Is College Worth?« Rezension zu The College Dropout Scandal, von David Kirp; The Impoverishment of the American College Student, von James V. Koch; Lower Ed: The Troubling Rise of For-Profit Colleges in the New Economy, von Tressie McMillan Cottom; The Years That Matter Most: How College Makes or Breaks Us, von Paul Tough, sowie Indebted: How Families Make College Work at Any Cost von Caitlin Zaloom. The New York Review of Books, vol. LXVII, no. 11, July 2, 2020, pp. 36-8.

[79]

Andreas Platthaus. »Elke Erb erhält Büchnerpreis 2020.« Frankfurter Allgemeine Zeitung, 07.07.2020, https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/buecher/themen/elke-erb-erhaelt-georg-buechnerpreis-2020-16849656.html.

[80]

Hans Zippert. »Solo für keinen. Ringo Starr zum 80. Geburtstag.« Frankfurter Allgemeine Zeitung, 07.07.2020, https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/pop/beatles-schlagzeuger-ringo-starr-zum-80-geburtstag-16848575.html.

[81]

Elizabeth A. Harris. »Simon & Schuster Names Dana Canedy New Publisher.« The New York Times, July 6, 2020, https://www.nytimes.com/2020/07/06/books/dana-canedy-named-simon-schuster-publisher.html.

[82]

Andreas Kilb. »Das Kino spielte seine Melodie. Komponist Morricone gestorben.« Frankfurter Allgemeine Zeitung, 06.07.2020, https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/kino/zum-tode-des-filmkomponisten-ennio-morricone-16848706.html.

[83]

Paul Ingendaay. »Schlimme Tage in Scharbeutz. Urlaub mit Heinrich Heine.« Frankfurter Allgemeine Zeitung, 06.07.2020, https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/sommerurlaub-in-deutschland-mit-heinrich-heine-16847002.html.

[84]

Robyn Creswell. »Making and Unmaking.« Rezension zu The Ruins Lesson: Meaning and Material in Western Culture, von Susan Stewart. The New York Review of Books, vol. LXVII, no. 11, July 2, 2020, pp. 41-2.

[85]

Uwe Wolff. »Licht aus der Mitte.« Die Tagespost. Katholische Wochenzeitung für Politik, Gesellschaft und Kultur, 9. Juli 2020, p. 21.

[86]

Jessica Riskin. »Just Use Your Thinking Pump!« Rezension zu The Scientific Method: An Evolution of Thinking from Darwin to Dewey, von Henry M. Cowles. The New York Review of Books, vol. LXVII, no. 11, July 2, 2020, pp. 48-50.

[87]

Heinrich Niehues-Pröbsting. »Auch im Tod blieb er unsichtbar: Der Philosoph Hans Blumenberg wollte nur durch sein Werk wirken, selbst Bilder gibt es von ihm kaum.« Neue Zürcher Zeitung, 13.07.2020, https://www.nzz.ch/feuilleton/unsichtbar-bis-in-den-tod-zu-hans-blumenbergs-100-geburstag-ld.1565040.

[88]

Maria Behre. »Arbeit am Begriff der Wirklichkeit. Zu Hans Blumenbergs Konvolut ›Realität und Realismus‹, aus dem Nachlass herausgegeben von Nicola Zambon.« literaturkritik.de, 13.07.2020, https://literaturkritik.de/blumenberg-realitaet-und-realismus-arbeit-am-begriff-der-wirklichkeit,26957.html.

[89]

Otfried Höffe. »War Kant ein Rassist?« Neue Zürcher Zeitung, 15.07.2020, https://www.nzz.ch/amp/meinung/war-kant-ein-rassist-ld.1562781.

[90]

Michael Powell. »How a Famous Harvard Professor Became a Target Over His Tweets.« The New York Times, July 15, 2020, https://www.nytimes.com/2020/07/15/us/steven-pinker-harvard.html.

[91]

Slavoj Žižek. »Die Epidemie hat die Ökologie begraben: Aber hängen die beiden Fragen (und auch jene nach dem Rassismus) doch zusammen?« Neue Zürcher Zeitung, 18.06.2020, https://www.nzz.ch/feuilleton/slavoj-zizek-epidemie-oder-oekologie-oder-rassismus-falsch-ld.1561473.

[92]

Keith Thomas. »Noisomeness.« Rezension zu Smells: A Cultural History of Odours in Early Modern Times, von Robert Muchembled, sowie The Clean Body: A Modern History, von Peter Ward. London Review of Books, vol. 42, no. 14, 16 July 2020, https://lrb.co.uk/the-paper/v42/n14/keith-thomas/noisomeness.

[93]

Heimo Schwilk. »Denkrätsel des Philosophen.« Rezension zu Der Schreibtisch des Philosophen. Erinnerungen an Hans Blumenberg, von Uwe Wolff. Die Tagespost. Katholische Wochenzeitung für Politik, Gesellschaft und Kultur, 9. Juli 2020, p. 24.

[94]

Stephan Sahm. »Bioethik mit Kante. Eberhard Schockenhoff ist tot.« Frankfurter Allgemeine Zeitung, 19.07.2020, https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/bioethik-mit-kante-zum-tode-von-eberhard-schockenhoff-16867603.html.

[95]

Andreas Urs Sommer. »Ich widerspreche, wie nie widersprochen worden ist.« Rezension zu »Ich bin Dynamit«. Das Leben des Friedrich Nietzsche, von Sue Prideaux, sowie »Nietzsches Vermächtnis«. ›Ecce homo‹ und ›Der Antichrist‹. Zwei Bücher über Natur und Politik, von Heinrich Meier. Frankfurter Allgemeine Zeitung, 19.07.2020, https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/buecher/rezensionen/sachbuch/neue-buecher-ueber-friedrich-nietzsche-von-sue-prideaux-und-heinrich-meier-16838636.html.

[96]

Ruchir Sharma. »Which Country Will Triumph in the Post-Pandemic World?« The New York Times, July 19, 2020, https://www.nytimes.com/2020/07/19/opinion/coronavirus-germany-economy.html.

[97]

Katharine Q. Seelye. »John Lewis, Towering Figure of Civil Rights Era, Dies at 80.« The New York Times, July 17, 2020, updated July 20, 2020, https://www.nytimes.com/2020/07/17/us/john-lewis-dead.html.

[98]

Ben Beaumont-Thomas. »Emitt Rhodes, influential US psych-pop musician, dies aged 70.« The Guardian, 20 Jul 2020, https://www.theguardian.com/music/2020/jul/20/emitt-rhodes-influential-us-psych-pop-musician-dies-aged-70.

[99]

Mark Mazower. »Clear, Inclusive, and Lasting.« Rezension zu Eric Hobsbawm: A Life in History, von Richard J. Evans, sowie Meet Me in Buenos Aires: A Memoir, von Marlene Hobsbawm. The New York Review of Books, vol. LXVII, no. 12, July 23, 2020, pp. 42-44.

[100]

Agnes Callard. »Should We Cancel Aristotle?« The New York Times, July 21, 2020, https://www.nytimes.com/2020/07/21/opinion/should-we-cancel-aristotle.html.

[101]

Max Nyffeler. »Händels Zorn. Neuer Podcast Barock@Home.« Frankfurter Allgemeine Zeitung, 21.07.2020, https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/buehne-und-konzert/der-podcast-barock-home-hat-vorbildcharakter-16869097.html.

[102]

Till Kinzel. Rezension zu Der Schreibtisch des Philosophen. Erinnerungen an Hans Blumenberg, von Uwe Wolff. Informationsmittel (IFB). Digitales Rezensionsorgan für Bibliothek und Wissenschaft, [17. Juli 2020?], [www.informationsmittel-fuer-bibliotheken.de/showfile…..

[103]

Ewa Trutkowski. »Vom Gendern zu politischen Rändern.« Neue Zürcher Zeitung, 22.07.2020, https://www.nzz.ch/feuilleton/gendergerechte-sprache-die-diskussion-ist-politisch-vergiftet-ld.1567211.

[104]

Marcos Balter. »His Name Is Joseph Boulogne, Not ›Black Mozart‹.« The New York Times, July 22, 2020, https://www.nytimes.com/2020/07/22/arts/music/black-mozart-joseph-boulogne.html.

[105]

Thomas Steinfeld. »Das unfassbare Tier.« Rezension zu Auf den Spuren des Wals. Geographien des Lebens im 19. Jahrhundert, von Felix Lüttge. Süddeutsche Zeitung, 22. Juli 2020, https://www.sueddeutsche.de/kultur/geographien-des-lebens-im-19-jahrhundert-das-unfassbare-tier-1.4975311.

[106]

The Editorial Board. »The Hagia Sophia Was a Cathedral, a Mosque and a Museum. It’s Converting Again.« The New York Times, July 22, 2020, https://www.nytimes.com/2020/07/22/opinion/hagia-sophia-mosque.html.

[107]

Maya Jasanoff. »The Future Was His.« Rezension zu Inventing Tomorrow: H.G. Wells and the Twentieth Century, von Sarah Cole. The New York Review of Books, vol. LXVII, no. 12, July 23, 2020, pp. 50-1.

[108]

Helmut Glück. »Der neue Umbennungsfuror.« Frankfurter Allgemeine Zeitung, 24.07.2020, https://www.faz.net/aktuell/karriere-hochschule/debatte-um-begriff-mohr-der-neue-umbennungsfuror-16872089.html.

[109]

Sian Cain. »Why a generation is choosing to be child-free.« The Guardian, 25 Jul 2020, https://www.theguardian.com/books/2020/jul/25/why-a-generation-is-choosing-to-be-child-free.

[110]

Charles McNamara. »Minds Stocked Only with Opinions.« Rezension zu Lost in Thought. The Hidden Pleasures of an Intellectual Life, von Zena Hitz. Commonweal, July 23, 2020, https://www.commonwealmagazine.org/minds-stocked-only-opinions.

[111]

Stefan Trinks. »Sie nannten ihn den Gott der Maler. Rubensaustellung in Paderborn.« Frankfurter Allgemeine Zeitung, 25.07.2020, https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/kunst/der-gott-der-maler-rubens-schau-im-paderborner-dioezesanmuseum-16874714.html.

[112]

Gerald Felber. »Zuhören, zuschauen und einfach abheben. Kinofilm über Anton Bruckner.« Frankfurter Allgemeine Zeitung, 25.07.2020, https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/kino/dokumentarfilm-anton-bruckner-das-verkannte-genie-im-kino-16874794.html.

[113]

Jochen Hieber. »Der Höhepunkt des Hölderlinjahrs. Frankfurter Ausgabe.« Frankfurter Allgemeine Zeitung, 26.07.2020, https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/buecher/autoren/frankfurter-ausgabe-der-saemtlichen-werke-hoelderlins-16874789.html.

[114]

Blake Smith. »Stanley Fish and the Argument Against Free Speech.« Tablet Magazine, July 21, 2020, https://www.tabletmag.com/sections/arts-letters/articles/cancel-culture-stanley-fish-free-speech.

[115]

Morten Høi Jensen. »How Should One Live?« Rezension zu Philosopher of the Heart: The Restless Life of Søren Kierkegaard, von Claire Carlisle. The American Interest, July 26, 2020, https://www.the-american-interest.com/2020/07/26/how-should-one-live/.

[116]

Daniele Muscionico. »Die unverschämte Leichtigkeit des Rassismusvorwurfes.« Neue Zürcher Zeitung, 27.07.2020, https://www.nzz.ch/feuilleton/martin-parr-die-unverschaemte-leichtigkeit-des-rassismus-vorwurfs-ld.1568424.

[117]

Wolfgang Matz. »Eine intellektuelle Schlüsselfigur des zwanzigsten Jahrhunderts.« Rezension zu »Von Berlin nach Jerusalem und zurück«. Gershom Scholem zwischen Israel und Deutschland, von Noam Zadoff. Frankfurter Allgemeine Zeitung, 28.07.2020, https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/buecher/rezensionen/sachbuch/noam-zadoffs-buch-von-berlin-nach-jerusalem-und-zurueck-ueber-gershom-scholem-16864040.html.

[119]

Andreas Platthaus. »Stolze Pflicht des Enkelseins. Frido Mann wird 80.« Frankfurter Allgemeine Zeitung, 31.07.2020, https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/buecher/autoren/dem-schriftsteller-frido-mann-zum-80-geburtstag-16883128.html.

[121]

»Tilman Jens ist tot.« Frankfurter Allgemeine Zeitung, 03.08.2020, https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/streitbarer-publizist-tilman-jens-ist-tot-16888031.html.

[122]

Andrew Sullivan. »See You Next Friday: A Farewell Letter.« New York, July 17, 2020, https://nymag.com/intelligencer/2020/07/andrew-sullivan-see-you-next-friday.html.

[123]

Justus Bender. »Junge Linke gegen alte Linke.« Frankfurter Allgemeine Zeitung, 04.08.2020, https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/identitaetspolitik-das-problem-des-linksliberalismus-16884379.html.

[124]

Jochen Zenthöfer. »Berliner Gericht verschärft Zitierregeln.« Frankfurter Allgemeine Zeitung, 04.08.2020, https://www.faz.net/aktuell/karriere-hochschule/hoersaal/plagiate-berliner-gericht-verschaerft-zitierregeln-16889827.html.

[125]

Jonah Engel Bromwich und Ezra Marcus. »The Anonymous Professor Who Wasn’t.« The New York Times, Aug 4, 2020, https://www.nytimes.com/2020/08/04/style/college-coronavirus-hoax.html.

[126]

Marcel Schütz. »Eine abgesagte Affäre: Der Fall Philipp Amthor und das übliche Spiel der politischen Radikalen.« Neue Zürcher Zeitung, 05.08.2020, https://www.nzz.ch/meinung/fall-philipp-amthor-das-uebliche-spiel-der-politischen-radikalen-ld.1568844.

[127]

Burkhardt Wolf. »Sein und Scheitern. Zur Metakinetik des Schiffs.« Zeitschrift für Ideengeschichte, Heft XIV/3, Herbst 2020, pp. 5-20.

[128]

»5 Minutes That Will Make You Love 21st-Century Composers.« The New York Times, Aug. 5, 2020, https://www.nytimes.com/2020/08/05/arts/music/five-minutes-classical-music.html.

[129]

Bill McKibben. »130 Degrees.« Rezension zu Our Final Warning: Six Degrees of Climate Emergency, von Mark Lynas. The New York Review of Books, vol. LXVII, no. 13, August 20, 2020, pp. 8-10.

[130]

Dalya Alberge. »Intimate letters reveal Simone de Beauvoir’s role as an agony aunt.« The Guardian, 9 Aug 2020, https://www.theguardian.com/books/2020/aug/09/intimate-letters-reveal-simone-de-beauvoirs-role-as-an-agony-aunt.

[131]

Jeffrey J. Williams. »The Rise of the Promotional Intellectual.« The Chronicle of Higher Education, August 5, 2018, https://www.chronicle.com/article/the-rise-of-the-promotional-intellectual/.

[132]

Dominic Green. »John Coltrane and the End of Jazz.« Washington Examiner, August 26, 2018, https://www.washingtonexaminer.com/weekly-standard/john-coltrane-and-the-end-of-jazz.

[133]

Rainer Stamm. »Schifffahrt aus drei Perspektiven.« Frankfurter Allgemeine Zeitung, 09.08.2020, https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/buecher/themen/ernst-juengers-atlantische-fahrt-aus-drei-perspektiven-16894893.html.

[134]

Andreas Bähr. »Wissenschaft auf Umwegen. Athanasius Kirchers Schiffbruch.« Zeitschrift für Ideengeschichte, Heft XIV/3, Herbst 2020, pp. 21-30.

[135]

Claudia Mäder. »Blablabla.« Neue Zürcher Zeitung, 10.08.2020, https://www.nzz.ch/feuilleton/managementsprech-wieso-nehmen-wir-diese-hohlen-phrasen-ernst-ld.1569984.

[136]

Lotte Thaler. »Altersweise? Von wegen! Beethovens Streichquartette.« Frankfurter Allgemeine Zeitung, 10.08.2020, https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/buehne-und-konzert/das-quatuor-ebene-spielt-beethovens-streichquartette-16897167.html.

[137]

Marie Lisa Kehler. »Wie schwer eine Corona-Infektion das Herz schädigen kann.« Frankfurter Allgemeine Zeitung, 11.08.2020, https://www.faz.net/aktuell/rhein-main/frankfurter-studie-herzschaeden-nach-corona-infektion-16899160.html.

[138]

Jochen Zenthöfer. »Disziplinarverfahren gegen Cornelia Koppetsch.« Frankfurter Allgemeine Zeitung, 11.08.2020, https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/debatten/plagiate-disziplinarverfahren-gegen-soziologin-koppetsch-16899925.html.

[139]

Jonathan Sheehan. »Der Stil des Spinozismus. Über ein offenes Geheimnis in der Moderne.« Zeitschrift für Ideengeschichte, Heft XIV/3, Herbst 2020, pp. 53-66.

[140]

Tobias Rüther. »Nostalgische Tweetparade. ›Listening Parties‹.« Frankfurter Allgemeine Zeitung, 11.08.2020, https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/pop/tim-burgess-und-seine-listening-parties-auf-twitter-16894344.html.

[141]

Bernhard Pörksen. »Meinen und Behaupten in unserer Zeit – Über den Wirklichkeitsverlust polemisierender Grosstheoretiker.« Neue Zürcher Zeitung, 12.08.2020, https://www.nzz.ch/feuilleton/die-polemisierende-kulturkritik-leidet-unter-wirklichkeitsverlust-ld.1570515.

[143]

Philip Plickert. »Vergiftetes Klima an britischen Universitäten. Kult der Korrektheit.« Frankfurter Allgemeine Zeitung, 13.08.2020, https://www.faz.net/aktuell/karriere-hochschule/kult-der-korrektheit-vergiftetes-klima-an-britischen-universitaeten-16899316.html.

[144]

Arielle Pardes. »How Facebook and Other Sites Manipulate Your Privacy Choice.« Wired, 08.12.2020, https://www.wired.com/story/facebook-social-media-privacy-dark-patterns/.

[145]

Christina Kunkel. »Rätselraten um den Nutzen der Corona-App.« Süddeutsche Zeitung, 15. August 2020, https://www.sueddeutsche.de/gesundheit/corona-app-warnung-covid-risiko-downloads-rki-1.4998898.

[146]

Davey Alba. »Debunking 3 Viral Falsehoods About Kamala Harris.« The New York Times, Aug. 14, 2020, https://www.nytimes.com/2020/08/14/technology/kamala-harris-disinformation.html.

[147]

Maria Behre. »Der Mensch vor dem Meer der Metaphern. Blick auf Blumenbergs Bedeutsamkeit – Rüdiger Zills Biographie.« literaturkritik.de, 14.08.2020, https://literaturkritik.de/zill-absolute-leser-mensch-vor-meer-metaphern-blick-auf-blumenbergs-bedeutsamkeit-ruediger-zills-biographie,27059.html.

[148]

Daniel Kreps. »Liverpool’s Cavern Club ›Could Close Forever‹ Due to Covid-19 Impact.« Rolling Stone, August 15, 2020, https://www.rollingstone.com/music/music-news/liverpool-cavern-club-close-forever-covid-19-impact-1045104/.

[149]

Michael Powell. »A Black Marxist Scholar Wanted to Talk About Race. It Ignited a Fury.« The New York Times, Aug. 14, 2020, https://www.nytimes.com/2020/08/14/us/adolph-reed-controversy.html.

[150]

Marie-Astrid Langer. »Joe Biden ist nun offiziell der Kandidat der Demokraten im Rennen um das Weisse Haus – und sogar Republikaner werben für ihn.« Neue Zürcher Zeitung, 19.08.2020, https://www.nzz.ch/international/joe-biden-ist-nun-offiziell-der-kandidat-der-us-demokraten-ld.1572064.

[151]

John Gruber. »On TikTok as a Security Threat.« Daring Fireball, 18 August 2020, https://daringfireball.net/2020/08/on_tiktok_as_a_security_threat.

[152]

Kevin Roose. »What Is QAnon, the Viral Pro-Trump Conspiracy Theory?« The New York Times, Aug. 18, 2020, https://www.nytimes.com/article/what-is-qanon.html.

[153]

Paul Berman. »Lynching and Liberalism.« Tablet, August 17, 2020, https://www.tabletmag.com/sections/arts-letters/articles/liberalism-harpers-letter-dewey.

[154]

Hans Blumenberg. Realität und Realismus. Herausgegeben von Nicola Zambon. Suhrkamp, 2020.

[155]

Paul Ingenadaay. »Vom Werden einer Weltmacht. John Dos Passos’ USA-Trilogie in neuer Übersetzung.« Frankfurter Allgemeine Zeitung, 22.08.2020, https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/buecher/rezensionen/belletristik/john-dos-passos-usa-trilogie-in-neuer-uebersetzung-16898695.html.

[156]

Katja Winter. »›Verbeugung vor der Fortschrittlichkeit der Mauren.‹ Nach Kritik an Apotheken-Name.« Frankfurter Allgemeine Zeitung, 23.08.2020, https://www.faz.net/aktuell/rhein-main/region-und-hessen/ist-mohr-rassistisch-eine-apothekerin-wehrt-sich-16917954.html.

[157]

Penelope Green. »Mercedes Barcha, Gabriel García Márquez’s Wife and Muse, Dies at 87.« The New York Times, Aug. 23, 2020, https://www.nytimes.com/2020/08/23/books/mercedes-barcha-dead.html.

[158]

Uwe Wolf. Agnes Miegel und das Leben in Quarantäne. Mit einem Beitrag von Archimandrit Irenäus Totzke. Arnshaugk, 2020.

[159]

Nina Jerzy. »Der unbequeme, aber ewige James Bond: Sean Connery wird 90.« Neue Zürcher Zeitung, 25.08.2020, https://www.nzz.ch/feuilleton/der-unbequeme-aber-ewige-james-bond-sean-connery-wird-90-ld.1571228.

[160]

Kory Grow. »John Lennon’s Solo Work Gets Upgraded for New Box Set.« Rolling Stone, August 26, 2020, https://www.rollingstone.com/music/music-news/john-lennon-gimme-some-truth-box-set-1049807/.

[161]

Claire Shaffer. »John Lennon’s Killer Mark David Chapman Denied Parole for 11th Time.« Rolling Stone, August 26, 2020, https://www.rollingstone.com/music/music-news/john-lennon-mark-david-chapman-denied-parole-11th-time-1050323/.

[162]

Carl Schmitt. Land und Meer. Eine weltgeschichtliche Betrachtung. 10. Aufl., Klett-Cotta, 2020.

[163]

Alex Marshall. »The British Museum Reopens to a World That Has Changed.« The New York Times, Aug. 27, 2020, https://www.nytimes.com/2020/08/27/arts/design/british-museum-reopening.html.

[165]

Cheryl Misak. »Frank Ramsey: A more human philosophy.« The Times Literary Supplement, https://www.the-tls.co.uk/articles/frank-ramsey-a-more-human-philosophy/.

[166]

Dylan J. Montanari. »An Alternative Common Sense: Notes on Carlo Michelstaedter’s Philosophy.« Rezension zu The Wreckage of Philosophy: Carlo Michelstaedter and the Limits of Bourgeois Thought, von Mimmo Cangiano. Los Angeles Review of Books, August 24, 2020, https://lareviewofbooks.org/article/an-alternative-common-sense-notes-on-carlo-michelstaedters-philosophy/.

[167]

Melanie Möller. »Arbeit am Abstand. 100 Jahre Hans Blumenberg.« Zeitschrift für Ideengeschichte, Heft XIV/3, Herbst 2020, pp. 122-6.

[168]

Stefan Zweig. Angst. Novelle. Herausgegeben von Michael Scheffel. 4., durchgesehene Aufl., Reclam, 2013.

[169]

Daniele Muscionico. »Selbstzensur oder Pornografie? – Weshalb die neuen Sittenwächter eine Unsitte sind. Und warum gerade das, was uns verstört, nicht weg darf.« Neue Zürcher Zeitung, 01.09.2020, https://www.nzz.ch/feuilleton/selbstzensur-oder-pornografie-warum-die-neuen-sittenwaechter-eine-alte-unsitte-sind-ld.1573889.

[170]

Zach Baron. »The Conscience of Silicon Valley.« GQ, August 24, 2020, https://www.gq.com/story/jaron-lanier-tech-oracle-profile.

[171]

Jenni Thier. »Die ›beste Corona-App‹ ist auf dem Boden der Realität angekommen.« Neue Zürcher Zeitung, 02.09.2020, https://www.nzz.ch/technologie/die-beste-corona-app-ist-auf-dem-boden-der-realitaet-angekommen-ld.1574541.

[172]

Tyler Cowen. »No, America Will Not Be Canceled.« Bloomberg, 1. September 2020, [www.bloomberg.com/opinion/a….

[173]

[»John Cleese Intends to Have His Unread Books Buried With Him.« The New York Times, Sept. 3, 2020, www.nytimes.com/2020/09/0…](https://denkkerker.com/2020/09/04/jenseitige-lekture/).

[174]

Ben Rothenberg. »Why Was Novak Djokovic Disqualified From the U.S. Open?« The New York Times, Sept. 6, 2020, https://www.nytimes.com/2020/09/06/sports/tennis/us-open-disqualification-defaulted-djkovic.html.

[175]

Hua Hsu. »How Can We Pay for Creativity in the Digital Age?« The New Yorker, September 7, 2020, https://www.newyorker.com/magazine/2020/09/14/how-can-we-pay-for-creativity-in-the-digital-age.

[176]

Axel Weidemann. »Maskenball der Supertrolle.« Frankfurter Allgemeine Zeitung, 04.09.2020, https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/medien/maskenball-der-supertrolle-die-2-staffel-von-the-boys-16938537.html.

[177]

Jenni Thier. »Das Internet, wie wir es kennen, ist in Gefahr – und Europa darf nicht tatenlos zuschauen.« Neue Zürcher Zeitung, 09.09.2020, https://www.nzz.ch/meinung/europa-muss-aktiv-werden-um-das-freie-internet-zu-schuetzen-ld.1575357.

[178]

Patricia Morrisroe. »The Black Violinist Who Inspired Beethoven.« The New York Times, Sept. 4, 2020, https://www.nytimes.com/2020/09/04/arts/music/george-bridgetower-violin.html.

[179]

Arielle Pardes. »Hate Social Media? You’ll Love This Documentary.« Wired, 09.09.2020, https://www.wired.com/story/social-dilemma-netflix-documentary/.

[180]

Max Read. »Going Postal. A psychoanalytic reading of social media and the death drive.« Rezension zu The Twittering Machine, von Richard Seymour. Bookforum, https://www.bookforum.com/print/2703/a-psychoanalytic-reading-of-social-media-and-the-death-drive-24171.

[181]

Michael Levenson. »Professor Investigated for Posing as Black Has Resigned, University Says.« The New York Times, Sept. 9, 2020, https://www.nytimes.com/2020/09/09/us/jessica-krug-george-washington-university.html.

[182]

Patrick Bahners. »Wer passt, wird passend gemacht.« Frankfurter Allgemeine Zeitung, 09.09.2020, https://www.faz.net/aktuell/karriere-hochschule/die-sogenannten-hausberufungen-der-universitaet-halle-16942870.html.

[183]

Markus Steinmayr. »Das große Ganze und dessen Reform.« Frankfurter Allgemeine Zeitung, 10.09.2020, https://www.faz.net/aktuell/karriere-hochschule/hoersaal/blumenberg-und-die-universitaet-das-grosse-ganze-und-dessen-reform-16942877.html.

[184]

Sara Aridi. »How to Declutter Your Digital World.« The New York Times, Sept. 12, 2020, https://www.nytimes.com/2020/09/12/at-home/declutter-your-digital-world.html.

[185]

Thomas Thiel. »Die Revolution wird nicht auf Twitter stattfinden.« Rezension zu »The Coming of Neo-Feudalism«. A Warning to the Global Middle Class, von Joel Kotkin. Frankfurter Allgemeine Zeitung, 13.09.2020, https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/buecher/rezensionen/sachbuch/joel-kotkins-buch-the-coming-of-neo-feudalism-16898698.html?printPagedArticle=true#pageIndex_2

[186]

Kory Grow. »Abbey Road Studios Shut Down for the First Time in 89 Years. Now, It’s Thriving.« Rolling Stone, September 15, 2020, https://www.rollingstone.com/music/music-features/abbey-road-idles-interview-1057309/.

[187]

Robert D. McFadden. »Bill Gates Sr., Who Guided Billionaire Son’s Philanthropy, Dies at 94.« The New York Times, Sept. 15, 2020, https://www.nytimes.com/2020/09/15/business/bill-gates-sr-dead.html.

[188]

Sonja Jordans. »Mitteilsame Messenger-Dienste.« Frankfurter Allgemeine Zeitung, 17.09.2020, https://www.faz.net/aktuell/rhein-main/region-und-hessen/mitteilsame-messenger-dienste-wie-privatsphaere-wahren-16956490.html.

[189]

Alexandra Alter. »He Invented the Rubik’s Cube. He’s Still Learning From It.« The New York Times, Sept. 16, 2020, https://www.nytimes.com/2020/09/16/books/erno-rubik-rubiks-cube-inventor-cubed.html.

[190]

Ben Beaumont-Thomas. »The Beatles announce Get Back, first official book in 20 years.« The Guardian, 16 Sep 2020, https://www.theguardian.com/music/2020/sep/16/the-beatles-announce-get-back-first-official-book-in-20-years.

[191]

Steven Kurutz. »Winston Groom, Author of ›Forrest Gump,‹ Dies at 77.« The New York Times, Sept. 18, 2020, https://www.nytimes.com/2020/09/18/books/winston-groom-dead-forrest-gump.html.

[192]

Linda Greenhouse. »Ruth Bader Ginsburg, Supreme Court’s Feminist Icon, Is Dead at 87.« The New York Times, Sept. 18, 2020, https://www.nytimes.com/2020/09/18/us/ruth-bader-ginsburg-dead.html.

[193]

Bob Woodward und Richard Barenberg. Furcht. Trump im Weißen Haus. Ungekürzte Lesung. Rowohlt und Argon, 2018.

[194]

Kathryn Hughes. »Bliss in That Dawn.« Rezension zu Radical Wordsworth: The Poet Who Changed the World, von Jonathan Bate; The Making of Poetry: Coleridge, the Wordsworths, and Their Year of Marvels, von Adam Nicolson, sowie William Wordsworth: A Life, von Stephen Gill. The New York Review of Books, vol. LXVII, no. 14, September 24, 2020, pp. 51-3.

[195]

Peter Brown. »No Barbarians Necessary.« Rezension zu The Tragedy of Empire: From Constantine to the Destruction of Roman Italy, von Michael Kulikowski; Escape from Rome: The Failure of Empire and the Road to Prosperity, von Walter Scheidel, sowie King and Emperor: A New Life of Charlemagne, von Janet L. Nelson. The New York Review of Books, vol. LXVII, no. 14, September 24, 2020, pp. 61-2.

[196]

Leah Price. »Page-Turners.« Rezension zu Inky Fingers: The Making of Books in Early Modern Europe, von Anthony Grafton, sowie When Novels Were Books, von Jordan Alexander Stein. The New York Review of Books, vol. LXVII, no. 14, September 24, 2020, pp. 65-6.

[197]

Thomas Ribi. »Bitte keine Kritik, wir sind eine Hochschule! Wie Wissenschaftskommunikation zu Imagepflege wird – und warum.« Rezension zu Forschung in der Filterblase. Die Wissenschaftskommunikation der Schweizer Hochschulen in der digitalen Ära, von Urs Hafner. Neue Zürcher Zeitung, 21.09.2020, https://www.nzz.ch/feuilleton/wissenschaft-und-oeffentlichkeit-imagepflege-statt-information-ld.1577417.

[198]

John Voorhees. »Widgets and a New Sidebar Design Make Anybuffer a Standout Among Clipboard Managers.« MacStories, Sep 21, 2020, https://www.macstories.net/reviews/widgets-and-a-new-sidebar-design-make-anybuffer-a-standout-among-clipboard-managers/.

[199]

Eric L. Motley. »My Unlikely Friendship With Ruth Bader Ginsburg.« The New York Times, Sept. 21, 2020, https://www.nytimes.com/2020/09/21/opinion/ruth-bader-ginsburg-friendship.html.

[200]

Tim Nahumck. »Drafts 22 Review: Widgets, Scribble, and More.« MacStories, Sep 22, 2020, https://www.macstories.net/reviews/drafts-22-review-widgets-scribble-and-more/.

[201]

Jon Blistein. »Sean Lennon to Interview Paul McCartney, Elton John for ›John Lennon at 80‹ Special.« Rolling Stone, September 23, 2020, https://www.rollingstone.com/music/music-news/sean-lennon-john-lennon-elton-john-paul-mccartney-radio-special-1065304/.

[202]

Evan Goldstein und Jill Lepore. »Higher Ed Has a Silicon Valley Problem. Jill Lepore on how algorithms came to supersede art, and the distorting effects of money in academe.« The Chronicle of Higher Education, September 23, 2020, https://www.chronicle.com/article/higher-ed-has-a-silicon-valley-problem.

[203]

Heinrich Niehues-Pröbsting. »Über meinen Lehrer Hans Blumenberg.« Merkur. Deutsche Zeitschrift für europäisches Denken, 24. September 2020, https://www.merkur-zeitschrift.de/2020/09/24/ueber-meinen-lehrer-hans-blumenberg/.

[204]

Erdmut Wizisla. »War es die reine Häme?« Frankfurter Allgemeine Zeitung, 26.09.2020, https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/walter-benjamins-todesnachricht-im-stuermer-16971233.html.

[205]

Eduard Kaeser. »Unsere Wege schneiden und verwickeln sich überall und jederzeit – ein neuer Existenzialismus in ansteckenden Zeiten.« Neue Zürcher Zeitung, 28.09.2020, https://www.nzz.ch/meinung/corona-ein-neuer-existenzialismus-in-ansteckenden-zeiten-ld.1575017.

[206]

»Armenien und Aserbaidschan im Kriegszustand.« Frankfurter Allgemeine Zeitung, 28.09.2020, https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/nagornyj-karabach-armenien-und-aserbaidschan-im-konflikt-16974972.html.

[207]

Russ Buettner, Susanne Craig und Mike McIntire. »Long-Concealed Records Show Trump’s Chronic Losses And Years Of Tax Avoidance.« The New York Times, Sept. 27, 2020, https://www.nytimes.com/interactive/2020/09/27/us/donald-trump-taxes.html.

[208]

Renzo Ruf. »Trump und Biden liefern sich beim ersten Fernsehduell vor der Präsidentschaftswahl ein erbittertes Gefecht.« Neue Zürcher Zeitung, 30.09.2020, https://www.nzz.ch/international/erstes-tv-duell-von-biden-und-trump-kampf-der-gladiatoren-ld.1579225.

[209]

James Barron. »Verne Edquist, Virtuoso Piano Tuner, Is Dead at 89.« The New York Times, Oct. 1, 2020, https://www.nytimes.com/2020/10/01/arts/music/verne-edquist-dead.html.

[210]

Daniel Mendelsohn. »The Rings of Sebald.« The Paris Review, October 1, 2020, https://www.theparisreview.org/blog/2020/10/01/the-rings-of-sebald/.

[211]

Peter Baker und Maggie Haberman. »Trump Tests Positive for the Coronavirus.« The New York Times, Oct. 2, 2020, https://www.nytimes.com/2020/10/02/us/politics/trump-covid.html.

[212]

Jed Perl. »The Cults of Wagner.« Rezension zu Wagnerism: Art and Politics in the Shadow of Music, von Alex Ross. The New York Review of Books, vol. LXVII, no. 15, October 8, 2020, pp. 17-9.

[213]

James Gleick. »Simulating Democracy.« Rezension zu If Then: How the Simulmatics Corporation Invented the Future, von Jill Lepore. The New York Review of Books, vol. LXVII, no. 15, October 8, 2020, pp. 20-2.

[214]

Dalya Alberge. »How a TV baseball movie inspired late Lennon love song.« The Guardian, 4 Oct 2020, https://www.theguardian.com/music/2020/oct/04/how-a-tv-baseball-movie-inspired-late-lennon-love-song.

[215]

Michael S. Roth. »Polymaths want to know everything — but ›everything‹ isn’t what it used to be.« Rezension zu The Polymath. A Cultural History From Leonardo da Vinci to Susan Sontag, von Peter Burke. The Washington Post, Oct. 2, 2020, https://www.washingtonpost.com/outlook/polymaths-want-to-know-everything–but-everything-isnt-what-it-used-to-be/2020/10/01/407e7236-cb8b-11ea-91f1-28aca4d833a0_story.html.

[216]

Frank Lübberding. »›Wir brauchen keine Weißen, die uns erzählen, wer uns kränkt.‹« Frankfurter Allgemeine Zeitung, 06.10.2020, https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/medien/tv-kritik-hart-aber-fair-wir-brauchen-keine-weissen-die-uns-erzaehlen-wer-uns-kraenkt-16988104.html.

[217]

Ryan Christoffel. »Ulysses 21 Brings Revision Mode to iPhone and iPad Alongside Updated Design.« MacStories, Oct 6, 2020, https://www.macstories.net/reviews/ulysses-21-brings-revision-mode-to-iphone-and-ipad-alongside-updated-design/.

[218]

Julian Baggini. »Think Jacques Derrida was a charlatan? Look again.« Rezension zu An Event, Perhaps: A Biography of Jacques Derrida, von Peter Salmon. Prospect, October 4, 2020, https://www.prospectmagazine.co.uk/magazine/jacques-derrida-philosopher-not-overrated.

[219]

Robert D. McFadden. »Lyon Gardiner Tyler Jr., Grandson of the 10th President, Dies at 95.« The New York Times, Oct. 7, 2020, https://www.nytimes.com/2020/10/07/us/lyon-gardiner-tyler-jr-dead.html.

[220]

Thomas Thiel. »Zeit der Schlagwörter.« Frankfurter Allgemeine Zeitung, 08.10.2020, https://www.faz.net/aktuell/karriere-hochschule/folgen-der-online-lehre-zeit-der-schlagwoerter-16987869.html.

[221]

Alex Marshall und Alexandra Alter. »Louise Glück Is Awarded Nobel Prize in Literature.« The New York Times, Oct. 8, 2020, https://www.nytimes.com/2020/10/08/books/nobel-prize-literature-winner.html.

[222]

Andreas Platthaus. »Beglückende Dichtung.« Frankfurter Allgemeine Zeitung, 08.10.2020, https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/buecher/autoren/literaturnobelpreis-fuer-louise-glueck-beglueckende-dichtung-16992130.html.

[223]

»Mehr als 4500 Neuinfektionen in Deutschland.« Frankfurter Allgemeine Zeitung, 09.10.2020, https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/zweite-corona-welle-mehr-als-4500-neuinfektionen-in-deutschland-16993352.html.

[224]

Karen Crouse. »The French Open Will Probably Finish. But This Tournament Has Not Been Normal.« The New York Times, Oct. 9, 2020, https://www.nytimes.com/2020/10/09/sports/tennis/french-open-coronavirus.html.

[225]

Alexandra Alter. »›I Was Unprepared‹: Louise Glück on Poetry, Aging and a Surprise Nobel Prize.« The New York Times, Oct. 8, 2020, https://www.nytimes.com/2020/10/08/books/louise-gluck-nobel-prize-literature.html.

[226]

Rüdiger Zill. Der absolute Leser. Hans Blumenberg – Eine intellektuelle Biographie. Suhrkamp, 2020.

[227]

Katrin Bennhold. »QAnon Is Thriving in Germany. The Extreme Right Is Delighted.« The New York Times, Oct. 11, 2020, https://www.nytimes.com/2020/10/11/world/europe/qanon-is-thriving-in-germany-the-extreme-right-is-delighted.html.

[228]

Tim Parks. »Whatever It Takes.« Rezension zu Machiavelli: The Art of Teaching People What to Fear, von Patrick Boucheron, sowie Machiavelli: His Life and Times, von Alexander Lee. The New York Review of Books, vol. LXVII, no. 16, October 22, 2020, pp. 41-3.

[229]

Keith Thomas. »›Subtle, False and Treacherous.‹« Rezension zu Richard III: The Self-Made King, von Michael Hicks. The New York Review of Books, vol. LXVII, no. 16, October 22, 2020, pp. 49-51.

[230]

»French-Open-Final: Rafael Nadal bezwingt Novak Djokovic und feiert in Roland-Garros seinen 13. Turniersieg.« Neue Zürcher Zeitung, 11.10.2020, [www.nzz.ch/sport/fre….

[231]

Thomas Fuster. »Forscher der Universität Zürich zeigen: Unmoralisches Arbeiten macht sich bezahlt.« Neue Zürcher Zeitung, 12.10.2020, https://www.nzz.ch/wirtschaft/studie-der-uni-zuerich-unmoralisches-arbeiten-macht-sich-bezahlt-ld.1579764.

[232]

»Fehler-Fetisch? Eine Lektorin über zwanghaftes Korrigieren.« Westfalenpost, https://www.wp.de/region/sauer-und-siegerland/fehler-fetisch-eine-lektorin-ueber-zwanghaftes-korrigieren-id230597638.html.

[233]

Fabian Thunemann. »Der Mensch ist ein Taugenichts. Wenn er das erkennt, kann er seinen Möglichkeiten entsprechend handeln – ein Blick auf das skeptisch-entspannte Denken von Odo Marquard.« Neue Zürcher Zeitung, 12.10.2020, [www.nzz.ch/feuilleto…

[234]

Marie Fazio. »An Italian Teenager Could Become the First Millennial Saint.« The New York Times, Oct. 12, 2020, https://www.nytimes.com/2020/10/12/world/europe/millennial-saint-carlo-acutis.html.

[235]

John Voorhees. »Apple’s HomePod mini: The MacStories Overview.« MacStories, Oct 14, 2020, https://www.macstories.net/news/apples-homepod-mini-the-macstories-overview/.

[236]

»RKI meldet Rekord bei Neuinfektionen: 6638 Fälle.« Frankfurter Allgemeine Zeitung, 15.10.2020, https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/rki-meldet-rekord-bei-neuinfektionen-6638-faelle-17002589.html.

[237]

Ben Beaumont-Thomas. »Spencer Davis, bandleader with the Spencer Davis Group, dies aged 81.« The Guardian, 20 Oct 2020, https://www.theguardian.com/music/2020/oct/20/spencer-davis-frontman-spencer-davis-group-dies-aged-81.

[238]

Nate Chinen. »Keith Jarrett Confronts a Future Without the Piano.« The New York Times, Oct. 21, 2020, https://www.nytimes.com/2020/10/21/arts/music/keith-jarrett-piano.html.

[239]

»Mehr als 11.000 bestätigte Neuinfektionen in Deutschland.« Frankfurter Allgemeine Zeitung, 22.10.2020, https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus-mehr-als-bestaetigte-11-000-neuinfektionen-in-deutschland-17014050.html.

[240]

Douglas Brinkley. »Inside Bob Dylan’s Lost Interviews and Unseen Letters.« Rolling Stone, October 21, 2020, https://www.rollingstone.com/music/music-features/bob-dylan-lost-letters-interviews-tony-glover-1074916/.

[241]

Anna Leszkiewicz. »Hermione Lee on how to write a life.« New Statesman 21 October 2020, https://www.newstatesman.com/culture/books/2020/10/hermione-lee-how-write-life.

[242]

Joachim Müller-Jung. »Neues Organ im Rachen entdeckt.« Frankfurter Allgemeine Zeitung, 22.10.2020, https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/niederlaendische-forscher-entdecken-neues-organ-im-rachen-17015119.html.

[243]

Peter Eisenberg. »Warum korrekte Grammatik keine Gendersternchen braucht.« Frankfurter Allgemeine Zeitung, 23.10.2020, https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/debatten/richtige-grammatik-braucht-keine-sonderzeichen-fuers-geschlecht-17015164.html?printPagedArticle=true#pageIndex_2.

[244]

»Mehr als 10.000 Corona-Tote in Deutschland seit Pandemie-Beginn.« Frankfurter Allgemeine Zeitung, 24.10.2020, https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/robert-koch-institut-mehr-als-10-000-corona-tote-in-deutschland-seit-pandemie-beginn-17017625.html.

[245]

Simon M. Ingold. »Der Individualismus ist zu einer Karikatur seiner selbst geworden.« Neue Zürcher Zeitung, 26.10.2020, https://www.nzz.ch/feuilleton/individualismus-ein-grosses-prinzip-ist-ausser-kontrolle-geraten-ld.1583303.

[246]

Tilmann Warnecke. »Plagiatsverfahren gegen Giffey laut Gutachten mehrfach rechtswidrig.« Der Tagesspiegel, 28.10.2020, https://www.tagesspiegel.de/wissen/doktortitel-haette-entzogen-werden-muessen-plagiatsverfahren-gegen-giffey-laut-gutachten-mehrfach-rechtswidrig/26564698.html.

[247]

»RKI meldet 19.059 Neuinfektionen binnen eines Tages.« Frankfurter Allgemeine Zeitung, 31.10.2020, https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/rki-meldet-19-059-corona-neuinfektionen-in-deutschland-17029254.html.

[248]

Aljean Harmetz. »Sean Connery, Who Embodied James Bond and More, Dies at 90.« The New York Times, Oct. 31, 2020, https://www.nytimes.com/2020/10/31/movies/sean-connery-dead.html.

[249]

Melanie Möller. »Von der Freiheit des Denkens und der Intensität des Lebens: Baltasar Gracián ist neu zu entdecken.« Rezension zu Handorakel und Kunst der Weltklugheit, von Balthasar Gracián in der Übersetzung Hans Ulrich Gumbrechts. Neue Zürcher Zeitung, 02.11.2020, https://www.nzz.ch/feuilleton/baltasar-gracians-handorakel-von-der-freiheit-des-denkens-ld.1584370.

[250]

Ingeborg Villinger. Gretha Jünger. Die unsichtbare Frau. Klett-Cotta, 2020.

[251]

Paul Noack. Ernst Jünger. Eine Biographie. Alexander Fest, 1998.

[252]

Jonathan Martin und Alexander Burns. »Biden Wins Presidency, Ending Four Tumultuous Years Under Trump.« The New York Times, Nov. 7, 2020, https://www.nytimes.com/2020/11/07/us/politics/biden-election.html.

[253]

Nico Hoppe. »Ich fühle mich diskriminiert, zum Glück!: Wie die identitäre Linke den Universalismus entsorgt.« Rezension zu Generation Beleidigt. Von der Sprachpolizei zur Gedankenpolizei. Über den wachsenden Einfluss linker Identitärer, von Caroline Fourest. Neue Zürcher Zeitung, 09.11.2020, https://www.nzz.ch/feuilleton/generation-beleidigt-wie-die-linke-den-universalismus-entsorgt-ld.1585016.

[254]

Ulrich Rüdenauer. »Im Zauberrausch des Anfangs.« Rezension zu Archives Vol. 1, von Joni Mitchell. Frankfurter Allgemeine Zeitung, 9. November 2020, p. 9.

[255]

Jørgen Sneis und Carlos Spoerhase. »Geldsegen aus Stockholm.« Frankfurter Allgemeine Zeitung, 9. November 2020, p. 13.

[256]

Markus Schär. »Depressionen, Drogen, Corona: Nachdem Jordan Peterson durch mehrere Höllen gegangen ist, ist er zurück.« Neue Zürcher Zeitung, 10.11.2020, https://www.nzz.ch/feuilleton/jordan-peterson-durch-die-hoelle-und-zurueck-ld.1586212.

[257]

Thomas Thiel. »Toleranz im geschlossenen Zirkel.« Frankfurter Allgemeine Zeitung, 10.11.2020, https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/debatten/toleranz-studie-ueber-meinungsfreiheit-an-hochschulen-17044294.html.

[258]

Jack Nicas und Don Clark. »Apple Introduces New Macs With the First Apple Chips.« The New York Times, Nov. 10, 2020, https://www.nytimes.com/2020/11/10/technology/apple-chips-intel.html.

[259]

Alexander Demling. »Apple rüstet seine Macs für das Home-Office-Zeitalter.« Neue Zürcher Zeitung, 11.11.2020, [www.nzz.ch/technolog….

[260]

Uwe Wolff. »›Die Offenbarung der Sophia‹.« Die Tagespost. Katholische Wochenzeitung für Politik, Gesellschaft und Kultur, 12. November 2020, p. 18.

[261]

Jochen Zenthöfer. »Familienministerin Giffey verzichtet auf Doktorgrad.« Frankfurter Allgemeine Zeitung, 13.11.2020, https://www.faz.net/aktuell/karriere-hochschule/hoersaal/plagiatsfall-familienministerin-giffey-verzichtet-auf-doktorgrad-17051134.html.

[262]

Jan Bürger. »Emanzipation als Nothilfe. Die Befreiung der Frau und der verlorene Krieg.« Zeitschrift für Ideengeschichte, Heft XIV/4, Winter 2020, pp. 13-24.

[263]

Sabina Becker. »Verhaltenslehren der Emanzipation. ›Neue Frauen‹ in Weimar.« Zeitschrift für Ideengeschichte, Heft XIV/4, Winter 2020, pp. 30-7.

[264]

Katharine Q. Seelye. »Joanna Harcourt-Smith, Lover of Timothy Leary, High Priest of LSD, Dies at 74.« The New York Times, Nov. 14, 2020, https://www.nytimes.com/2020/11/14/us/joanna-harcourt-smith-dead.html.

[265]

Heike Schmoll. »Ein Doktorgrad ist kein Schmuckstück.« Frankfurter Allgemeine Zeitung, 15.11.2020, https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/giffeys-dissertation-ein-doktorgrad-ist-kein-schmuckstueck-17053728.html.

[266]

Meike G. Werner. »Frau mit Ehe. Elisabeth Czapski, verheiratete Flitner.« Zeitschrift für Ideengeschichte, Heft XIV/4, Winter 2020, pp. 38-43.

[267]

Thomas Wagner. »Helmut Lethen: Ein Leben von den Bombennächten bis zur Flüchtlingskrise.« Rezension zu Denn für dieses Leben ist der Mensch nicht schlau genug. Erinnerungen, von Helmut Lethen. Neue Zürcher Zeitung, 16.11.2020, https://www.nzz.ch/feuilleton/helmuth-lethen-legt-erinnerungen-aus-seinem-leben-vor-ld.1584556.

[268]

Christoph Schmälzle. »Der Mann ist ja völlig kahl.« Frankfurter Allgemeine Zeitung, 22.11.2020, https://www.faz.net/aktuell/wissen/geist-soziales/weimarer-klassikpflege-goethe-und-schillers-kahle-ueberreste-17055984.html.

[269]

Andreas Mayer. »Wie schreibt man keine Freud-Biographie?« Zeitschrift für Ideengeschichte, Heft XIV/4, Winter 2020, pp. 68-84.

[270]

Paul Jandl. »Vielleicht war Paul Celan einmal ganz er selbst. Da spielte er die Dürrenmatts beim Tischtennis in Grund und Boden.« Neue Zürcher Zeitung, 23.11.2020, https://www.nzz.ch/feuilleton/paul-celan-wurde-vor-100-jahren-in-czernowitz-geboren-ld.1588120.

[271]

Julia Anton. »Die Tiktok-Queen.« Frankfurter Allgemeine Zeitung, 25.11.2020, https://www.faz.net/aktuell/stil/trends-nischen/charlie-d-amelio-hat-als-erste-100-millionen-fans-auf-tiktok-17068768.html.

[272]

Jürgen Kaube. »Nichts, was wir erinnern können, ist vorbei.« Frankfurter Allgemeine Zeitung, 24.11.2020, https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/zum-tod-von-klaus-heinrich-17069031.html.

[273]

Stefan Diebitz. »Nicolai Hartmann: Dialoge 1920-1950. Die ›Cirkelprotokolle‹.« KulturPort.De, 24. November 2020, https://www.kultur-port.de/kolumne/buch/16804-nicolai-hartmann-dialoge-1920-1950-die-cirkelprotokolle.html.

[274]

Jeré Longman. »Diego Maradona, One of Soccer’s Greatest Players, Is Dead at 60.« The New York Times, Nov 25, 2020, https://www.nytimes.com/2020/11/25/sports/soccer/diego-maradona-dead.html.

[275]

Andreas Platthaus. »Thomas Manns Deutschlandbild auf dem Prüfstand.« Frankfurter Allgemeine Zeitung, 25.11.2020, https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/buecher/themen/mutuallymann-thomas-manns-deutschlandbild-auf-dem-pruefstand-17066535.html.

[276]

Uwe Wolff. »Das gnostische Trauma.« Die Tagespost. Katholische Wochenzeitung für Politik, Gesellschaft und Kultur, 26. November 2020, p. 18.

[277]

David Browne. »George Harrison Estate Releases New Mix of ›All Things Must Pass‹ Title Track.« Rolling Stone, November 27, 2020, https://www.rollingstone.com/music/music-news/george-harrison-all-things-must-pass-song-50th-anniversary-mix-1092728/.

[278]

Mike Jay. »›The Hide That Binds.« Rezension zu Dark Archives: A Librarian’s Investigation into the Science and History of Books Bound in Human Skin, von Megan Rosenbloom. The New York Review of Books, vol. LXVII, no. 17, November 5, 2020, pp. 49-51.

[279]

Andy Greenberg. »Hacker Lexicon: What Is the Signal Encryption Protocol?« Wired, 11.29.2020, https://www.wired.com/story/signal-encryption-protocol-hacker-lexicon/.

[280]

Sandra Kostner. »Wer den strukturellen Rassismus leugnet, muss selbst ein Rassist sein – Analyse eines äusserst gefährlichen Denkfehlers.« Neue Zürcher Zeitung, 01.12.2020, https://www.nzz.ch/feuilleton/struktureller-rassismus-analyse-eines-gefaehrlichen-denkfehlers-ld.1589216.

[281]

Ernst Ziegler. Drei Miniaturen zu Schopenhauer und Platon, Aristoteles, Plotin, sowie eine Explicatio, Ernst Ziegler und Arthur Schopenhauer. Books on Demand, 2020.

[282]

[Alexandra Alter und Elizabeth A. Harris. »Readers Have Been Eagerly Waiting for Barack Obama’s New Memoir. Struggling Booksellers Have, Too.« The New York Times, Nov. 16, 2020, www.nytimes.com/2020/11/1…](https://denkkerker.com/2020/12/01/der-promischtland/)

[283]

Andy Greene. »Bob Dylan Just Released the Ultra-Rare 1970 ›George Harrison Sessions‹ Without Warning.« Rolling Stone, December 1, 2020, https://www.rollingstone.com/music/music-news/bob-dylan-george-harrison-sessions-1097129/.

[284]

Paul Ingendaay. »Der Ironman der Literaturpreise.« Frankfurter Allgemeine Zeitung, 02.12.2020, https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/buecher/autoren/mario-vargas-llosa-ist-der-ironman-der-literaturpreise-17074207.html.

[285]

Christoph Schmälzle. »Goethes Aufklärer.« Frankfurter Allgemeine Zeitung, 03.12.2020, https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/der-goethe-kritiker-w-daniel-wilson-wird-70-17081924.html.

[286]

Anastasia Berg. »We Deserve Better From Our Public Intellectuals. On Kate Manne’s new book, incels, and the perils of public philosophy.« The Chronicle of Higher Education, December 2, 2020, https://www.chronicle.com/article/the-perils-and-promises-of-public-philosophy.

[287]

Margot Sanger-Katz, Claire Cain Miller und Quoctrung Bui. »How 700 Epidemiologists Are Living Now, and What They Think Is Next.« The New York Times, Dec. 4, 2020, https://www.nytimes.com/2020/12/04/upshot/epidemiologists-virus-survey-.html.

[288]

Holger Kleine. »Viel Charlie Chaplin steckt in ihm.« Frankfurter Allgemeine Zeitung, 05.12.2020, https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/buehne-und-konzert/beethovens-umgang-mit-kleinen-formen-17079912.html.

[289]

Ligaya Mishan. »The Long and Tortured History of Cancel Culture.« The New York Times, Dec. 3, 2020, https://www.nytimes.com/2020/12/03/t-magazine/cancel-culture-history.html.

[290]

Katharina Teutsch. »Als diese Frauen sich das Schreiben eroberten.« Frankfurter Allgemeine Zeitung, 06.12.2020, https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/buecher/als-frauen-wie-milena-jesenska-das-schreiben-eroberten-17085304.html.

[291]

Markus Schär. »Der Anthropologe Carel van Schaik sagt: ›Wie viele Leute glauben denn wirklich, dass das Geschlecht überhaupt nichts mit der Biologie zu tun habe?‹« Neue Zürcher Zeitung, 07.12.2020, https://www.nzz.ch/feuilleton/anthropologe-van-schaik-klar-hat-geschlecht-mit-biologie-zu-tun-ld.1589818.

[292]

Ben Sisario. »Bob Dylan Sells His Songwriting Catalog in Blockbuster Deal.« The New York Times, Dec. 7, 2020, https://www.nytimes.com/2020/12/07/arts/music/bob-dylan-universal-music.html.

[293]

[Scott Spencer. »›We Are Better People Because of John Lennon.‹« Rolling Stone, December 8, 2020, www.rollingstone.com/feature/j…](https://denkkerker.com/2020/12/09/time-games/)

[294]

Barbara Graustark. »For John Lennon, Isolation Had a Silver Lining.« The New York Times, Dec. 8, 2020, https://www.nytimes.com/2020/12/08/arts/music/john-lennon-isolation.html.

[295]

»Neuer Höchstwert bei Neuinfektionen, Marke von 20.000 Toten überschritten.« Frankfurter Allgemeine Zeitung, 10.12.2020, https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/rki-hoechstwert-an-corona-neuinfektionen-und-20-000-todesfaelle-17094788.html.

[296]

Alexis Petridis. »Paul McCartney: McCartney III review – lockdown LP has his best songs in years.« The Guardian, 10 Dec 2020, https://www.theguardian.com/music/2020/dec/10/paul-mccartney-mccartney-iii-review.

[297]

Thomas Thiel. »Schmuckstück der Aufklärung.« Frankfurter Allgemeine Zeitung, 11.12.2020, https://www.faz.net/aktuell/wissen/geist-soziales/was-das-goettinger-lichtenberg-kolleg-so-besonders-macht-17095665.html.

[298]

»Was die Bundesländer für Weihnachten planen.« Frankfurter Allgemeine Zeitung, 11.12.2020, https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/lockdown-so-planen-die-bundeslaender-fuer-die-kommenden-wochen-17098320.html

[299]

Michael Levenson. »51 Years Later, Coded Message Attributed to Zodiac Killer Has Been Solved, F.B.I. Says.« The New York Times, Dec. 11, 2020, https://www.nytimes.com/2020/12/11/us/zodiac-killer-code-broken.html.

[300]

Wolfgang Matz. »Ein Philosoph spielt Roulette.« Frankfurter Allgemeine Zeitung, 11.12.2020, https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/buecher/rezensionen/sachbuch/howard-eilands-und-michael-w-jennings-benjamin-biographie-17049091.html.

[301]

Michael Stallknecht. »250 Jahre Beethoven: Was vom Meister bleibt.« Neue Zürcher Zeitung, 13.12.2020, https://www.nzz.ch/feuilleton/250-jahre-beethoven-was-vom-meister-bleibt-ld.1591402.

[302]

Jordan Runtagh. »Beatles’ Rare Fan-Club Christmas Records: A Complete Guide.« Rolling Stone, December 13, 2020, https://www.rollingstone.com/music/music-lists/beatles-rare-fan-club-christmas-records-a-complete-guide-120854/another-beatles-christmas-record-1964-121096/.

[303]

Dieter Thomä. »Die Sexualität der großen Denker.« Rezension zu »Die Liebe der Philosophen.« Von Sokrates bis Foucault, von Manfred Geier. Frankfurter Allgemeine Zeitung, 13.12.2020, https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/buecher/rezensionen/sachbuch/manfred-geiers-werk-ueber-die-sexualitaet-der-grossen-philosophen-17067101.html.

[304]

Jochen Zenthöfer. »›VroniPlag Wiki‹ kritisiert FU-Bericht zu Giffey.« Frankfurter Allgemeine Zeitung, 15.12.2020, https://www.faz.net/aktuell/karriere-hochschule/plagiat-wissenschaftsplattform-kritisiert-fu-bericht-zu-giffey-17103066.html.

[305]

Anthony Tommasini. »Beethoven’s 250th Birthday: His Greatness Is in the Details.« The New York Times, Dec. 14, 2020, https://www.nytimes.com/2020/12/14/arts/music/beethoven-250-birthday-classical.html.

[306]

»Mehr junge Menschen sind mediensüchtig.« Frankfurter Allgemeine Zeitung, 15.12.2020, https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/mehr-junge-menschen-sind-mediensuechtig-17103055.html.

[307]

»Mehr als 27.000 Neuinfektionen, fast 1000 Tote in 24 Stunden.« Frankfurter Allgemeine Zeitung, 16.12.2020, https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/coronavirus-mehr-als-27-000-neuinfektionen-und-fast-1000-tote-17104557.html.

[308]

Jeremy Samuel Faust, Harlan M. Krumholz und Rochelle P. Walensky. »People Thought Covid-19 Was Relatively Harmless for Younger Adults. They Were Wrong.« The New York Times, Dec. 16, 2020, https://www.nytimes.com/2020/12/16/opinion/covid-deaths-young-adults.html.

[309]

Jon Blistein. »Ringo Starr Taps Paul McCartney, Dave Grohl, More for New Song ›Here’s to the Nights‹.« Rolling Stone, December 16, 2020, https://www.rollingstone.com/music/music-news/ringo-starr-new-song-heres-to-the-nights-zoom-in-ep-1104645/.

[310]

Gabriele Diewald und Damaris Nübling. »Genus und Sexus: Es ist kompliziert.« Neue Zürcher Zeitung, 17.12.2020, [www.nzz.ch/feuilleto….

[311]

Johanna Kuroczik. »›Meine Ohren, die sausen und brausen.‹« Frankfurter Allgemeine Zeitung, 17.12.2020, https://www.faz.net/aktuell/wissen/medizin-ernaehrung/beethoven-als-patient-der-grosse-komponist-ein-schwerkranker-mann-17096122.html.

[312]

»RKI verzeichnet erstmals mehr als 30.000 Corona-Neuinfektionen.« Frankfurter Allgemeine Zeitung, 18.12.2020, https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/rki-meldet-erstmals-mehr-als-30-000-corona-neuinfektionen-17108366.html.

[313]

Jörg Später. »Auftritte der Meinungsbildner.« Rezension zu Medien-Intellektuelle in der Bundesrepublik, von Axel Schildt. Frankfurter Allgemeine Zeitung, 17.12.2020, https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/buecher/rezensionen/sachbuch/axel-schildts-buch-medien-intellektuelle-in-der-bundesrepublik-17060665.html.

[314]

Julie Besonen. »Will a Famous Critic’s Desk Cure My Writer’s Block?« The New York Times, Dec. 17, 2020, https://www.nytimes.com/2020/12/17/nyregion/vincent-canby-nyc.html.

[315]

Alexandra Alter. »Their Publishing Imprint Closed. Now They’re Bringing It Back.« The New York Times, Dec. 18, 2020, https://www.nytimes.com/2020/12/18/books/spiegel-grau-publishing.html.

[316]

Andrew Katzenstein. »A Well-Ventilated Conscience.« Rezension zu Posthumous Memoirs of Brás Cubas, von Joaquim Maria Machado de Assis, übersetzt von Margaret Jull Costa und Robin Patterson, sowie The Posthumous Memoirs of Brás Cubas, von Machado de Assis, übersetzt von Flora Thomson-DeVeaux. The New York Review of Books, vol. LXVII, no. 20, Dezember 17, 2020, pp. 46-8.

[317]

Atossa Araxia Abrahamian. »The Right to Belong.« Rezension zu Statelessness: A Modern History von Mira L. Siegelberg, sowie Citizenship, von Dimitry Kochenov. The New York Review of Books, vol. LXVII, no. 20, Dezember 17, 2020, pp. 49-51.

[318]

Maggie Haberman und Michael S. Schmidt. »Trump Gives Clemency to More Allies, Including Manafort, Stone and Charles Kushner.« The New York Times, Dec. 23, 2020, https://www.nytimes.com/2020/12/23/us/politics/trump-pardon-manafort-stone.html.

[319]

Ueli Bernays. »Paul McCartney: Songs schreiben am Tag, gut essen am Abend.« Neue Zürcher Zeitung, 24.12.2020, https://www.nzz.ch/feuilleton/paul-mccartney-ein-album-aus-dem-rockdown-ld.1593455.

[320]

»101 Jahre alte Frau hat erste Corona-Impfung in Deutschland erhalten.« Frankfurter Allgemeine Zeitung, 26.12.2020, https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/101-jahre-alte-frau-hat-erste-corona-impfung-in-deutschland-erhalten-17119079.html.

[321]

Peter Sloterdijk. Neue Zeilen und Tage. Notizen 2011-2013. Suhrkamp, 2018.

[322]

Brenda Wineapple. »›A Land Where the Dead Past Walks‹.« Rezension zu The Life of William Faulkner: The Past Is Never Dead, 1897-1934, von Carl Rollyson, The Life of William Faulkner: This Alarming Paradox, 1935-1962, von Carl Rollyson, sowie The Saddest Words: William Faulkner’s Civil War, von Michael Gorra. The New York Review of Books, vol. LXVIII, no. 1, January 14, 2021, pp. 4-8.

[323]

Gabriela Lena Frank. »I Think Beethoven Encoded His Deafness in His Music.« The New York Times, Dec. 27, 2020, https://www.nytimes.com/2020/12/27/arts/music/beethoven-hearing-loss-deafness.html.

[324]

Margalit Fox. »Reginald Foster, Vatican Latinist Who Tweeted in the Language, Dies at 81.« The New York Times, Dec. 27, 2020, https://www.nytimes.com/2020/12/27/obituaries/reginald-foster-vatican-latinist-who-tweeted-in-the-language-dies-at-81.html.

[325]

Urs Hafner. »Suhrkamp schreibt das Denken klein: Wie ein einziger Buchstabe das Vertrauen in eine Institution erschüttern kann.« Neue Zürcher Zeitung, 28.12.2020, https://www.nzz.ch/feuilleton/suhrkamp-schreibt-das-denken-klein-wie-ein-buchstabe-das-vertrauen-in-eine-institution-erschuettern-kann-ld.1590690

[326]

[Alfred Brendel. »Goethe, Musik und Ironie.« Frankfurter Allgemeine Zeitung, 28.12.2020, www.faz.net/aktuell/f…](https://denkkerker.com/2020/12/29/corona-prae-eventum/)

[327]

Marion Löhndorf. »Sie wird gehasst, bedroht und gelesen - jetzt kann sich Julie Burchill als Opfer der Cancel-Culture inszenieren.« Neue Zürcher Zeitung, 29.12.2020, https://www.nzz.ch/feuilleton/julie-burchill-als-opfer-der-cancel-culture-ld.1593427.

[328]

Jean-Paul Sartre. Die Wörter. Übersetzt und mit einer Nachbemerkung von Hans Mayer. 35. Aufl., Rowohlt, 2005. Gesammelte Werke in Einzelausgaben. In Zusammenarbeit mit dem Autor und Arlette Elkaïm-Sartre begründet von Traugott König, herausgegeben von Vincent von Wroblewsky. Autobiographische Schriften, Bd. 1.

[329]

Parul Sehgal. »Nearly a Century Later, We’re Still Reading — and Changing Our Minds About — Gatsby.« The New York Times, Dec. 30, 2020, https://www.nytimes.com/2020/12/30/books/great-gatsby-fitzgerald-copyright.html.

Corona prae eventum

Ich stoße in Alfred Brendels FAZ-Gastbeitrag über Goethe und die Musik auf den Namen der Sopranistin Corona Schröter (1751-1802), die neben anderen Sängerinnen auf Goethe eine ›unübertreffliche Wirkung‹ ausgeübt haben soll. Daß ihr Name dem heutigen Leser ins Auge springt, liegt in der simplen Tatsache begründet, daß eine Pandemie gleichen Namens ungleich größere Auswirkungen verursacht hat.

»So häuft sie willig jeden Reiz auf sich,

Und selbst dein Name ziert, Corona, dich.«

Alfred Brendel. »Goethe, Musik und Ironie.« Frankfurter Allgemeine Zeitung, 28.12.2020, https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/buehne-und-konzert/goethe-musik-und-ironie-ein-gastbeitrag-von-alfred-brendel-17076178.html.

Johann Wolfgang Goethe. »Auf Miedings Tod.« Erstes Weimarer Jahrzehnt 1775-1786. I. Herausgegeben von Hartmut Reinhardt. Hanser, 1987. Genehmigte Taschenbuchausgabe. btb, 2006, pp. 66-72, hier p. 71 [V 171-2]. Sämtliche Werke nach Epochen seines Schaffens. Münchner Ausgabe. Herausgegeben von Karl Richter in Zusammenarbeit mit Herbert G. Göpfert, Norbert Miller und Gerhard Sauder, Bd. 2.1.

Sloterdijks Berufe

- Opiniater / Facharzt für Erkrankungen des Meinungsapparats

- Fachmann für nicht-periodische Kachelsysteme

- Skorpionmelker

- Anomalist

- Brainfood-Berater

- Licht-Konservator

- Komponist für Veterinärmusik

- Empathieplünderer

- Oligarchenseelsorger

- Schrumpfungskommissionsberater

- Kryptozoologe: Experte für nie festgestellte Tiere

- Lawn doctor an Bord eines Kreuzfahrtschiffs

- Implantationssoziologe