Begriffliches

Von Päpsten in spe und Pumpernickel in re

Derzeit strahlt der WDR die Serie 1250 Jahre Westfalen aus. Der heutigen Episode über »Kulinarische Erkundungen« entnahm ich Historisches:

Pumpernickel, dieses schwarze, kompakte Brot aus Schrot und ganzen Roggenkörnern, ist nicht nur Zutat, sondern Botschaft. In ihm steckt Westfalen vielleicht in seiner reinsten Form. Schwer, süßlich und ein wenig eigen. Und voller Geschichte. Schon beim Westfälischen Frieden 1648 war das Brot mit auf dem Tisch. Sehr zum Unmut des päpstlichen Diplomaten Nuntius Fabio Chigi, später Papst Alexander VII.: »Ecce panis Westphalorum! Sehe da das gotische Brot der Westfalen! Ein unglaublicher Fraß, selbst für Bauer und Bettler kaum genießbar.«

Vermutlich hätte sich Chigi in seinem abwertenden Urteil nur noch mehr bestätigt gefühlt, hätte er die Semantik dieses eigenartigen, erstmals 1628 bezeugten Ausdrucks gekannt. In Pfeifers Etymologischem Wörterbuch des Deutschen heißt es:

Das Grundwort Nickel, die als Schelte gebrauchte Kurzform von Nikolaus

[...], ist hier verbunden mit dem Bestimmungswort Pumper in der Bedeutung ›Furz‹, so daß das Schimpfwort etwa als ›Furzkerl‹ aufzufassen ist. Wegen seiner blähenden Wirkung wird das schwerverdauliche Brot seit 1654 (anfänglich spöttisch) Pumpernickel genannt.

Ob Chigi nicht nur gustatorisch am Pumpernickel Anstoß nahm, sondern auch – nach gastro-konvulsivischen Episoden – unter dessen olfaktorischen Effekten litt, wird wohl abschließend nicht geklärt werden können. Es bleibt zu hoffen, daß er spätestens als Alexander VII. seinen ganz eigenen kulinarischen Westfälischen Frieden geschlossen habe.

Des KI-Kaisers neue Kleider

Rebecca Szkutak berichtet für TechCrunch:

Der Halbleitergigant Nvidia sieht sich im Gegenwind der jüngsten Erfolge von DeepSeek. Die Aktie des Chip-Giganten ist nach Angaben von Yahoo Finance zwischen dem Börsenschluß am Freitag und dem Börsenschluß am Montag um 16,9 % eingebrochen. Nvidia verlor fast 600 Milliarden Dollar seiner Marktkapitalisierung.

600.000.000.000 Dollar – »der größte Verlust eines Unternehmens an einem einzigen Tag in der Geschichte der USA«! In den Untiefen der künstlich-intelligenten Fahrwasser erscheinen lebenswichtige Luft- als schmerzhafte Brandblasen, die dem Platzen nahe sind, wie neben vielen anderen auch Ray Dalio in der Financial Times warnend konstatiert:

Die Situation, in der wir uns jetzt befinden, ähnelt der, in der wir uns 1998 oder 1999 befanden.

[…]Mit anderen Worten: Es gibt eine wichtige neue Technologie, die die Welt verändern und erfolgreich sein wird. Aber einige Leute verwechseln das mit dem Erfolg der Investitionen.

Man sollte sich in Erinnerung rufen, daß das lateinische Verb investire mit ›bekleiden‹ zu übersetzen ist, von vestis für ›Kleid‹, ›Gewand‹.

So mancher KI-Kaiser ist nackt.

Hans Blumenberg – Die erbauliche Dokumentation

Hans Blumenberg – Der unsichtbare Philosoph

(Screenshot Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, November 2024)

Hans Blumenberg – Der unsichtbare Philosoph

(Screenshot Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, November 2024)

Via Amazon Prime stieß ich auf Christoph Rüters 2018 erschienene Dokumentation Hans Blumenberg – Der unsichtbare Philosoph, die ich selbst in der Münsteraner Kurbelkiste gesehen und über die ich an dieser Stelle berichtet habe – und zwar heute vor genau sechs Jahren.

An dieser Streaming-Option sind mir nun zwei Dinge aufgefallen. Zunächst einmal wird die Dokumentation bei good!movies angeboten, einem Kanal, den man für 3,99 Euro pro Monat zur Amazon Prime-Mitgliedschaft hinzubuchen kann.

Die andere Auffälligkeit ist weniger digital-administrativ als vielmehr semantisch. Die Kategorie »Dokumentation«, der Rüters philosophiegeschichtliches Road movie zugeteilt wurde, wird durch ein etwas antiquiert klingendes Adjektiv näher zu bezeichnen versucht, das die potentielle Wirkung auf den ›absoluten Zuschauer‹ zum Ausdruck bringen soll: »Erbaulich«.

»[D]em wortgebrauch liegt«, so heißt es unter dem Lemma »ERBAULICH« in der Neubearbeitung des Deutschen Wörterbuchs, »neutestamentl.-kirchensprachl metaphorik zugrunde«. Was erbaulich ist, wirkt »geistig aufbauend, lehrhaft, nützlich«. Und mehr noch: »fördernd, bessernd […], beispielhaft, lehrreich […], innerlich erhebend, andächtig stimmend […], erfreulich, angenehm, erheiternd«.

Auch wenn Blumenberg diese geistig-religiöse Metaphorik in Verbindung mit einer filmischen Biographie über ihn selbst gefallen haben dürfte, so hätte er vermutlich das Erbauliche daran verschmitzt in dessen ironischer Verwendung bevorzugt. Das Deutsche Wörterbuch führt als ein Beispiel an: »da lest den erbaulichen brief. der kayser hat exekution gegen mich verordnet Goethe Götz 1,134«.

Der unter die Lupe genommene und ins Scheinwerferlicht gezogene Altenberger hielte es bei dieser erbaulichen Dokumentation wohl mit dem polnischen Lyriker und Aphoristiker Stanisław Jerzy Lec (1909-1966): »Sie steinigten ihn mit einem Denkmal.«

PPA, Teil 2

In den Sieben-Uhr-Nachrichten des Rundfunksenders WDR 3 hörte ich an diesem sonnigen Sonntagmorgen Außergewöhnliches, oder besser gesagt: Außerordentliches:

In Köln beginnt um 11 Uhr die große Parade zum ›Christopher Street Day‹. Rund 60.000 Teilnehmende haben sich für den CSD angemeldet. Das sind ungefähr sechsmal mehr als beim Rosenmontagszug.

Ich fragte mich, wie das möglich sein kann: Wie kann es bereits 60.000 Teilnehmende geben, wenn die Veranstaltung noch gar nicht begonnen hat? Handelt es sich bei diesen Teilnehmenden nicht bis 11 Uhr vielmehr um 60.000 Angemeldete – oder mit zeitgeistig präziser Verrenkung: um ›Angemeldetseiende‹?

Natürlich eignen sich Partizipialsubstantive als Signal für ›Gendersensibilität‹ im medialen Soziolekt besonders gut vor dem Hintergrund einer solchen Großveranstaltung, denn: »Der diesjährige ›Cologne Pride‹«, so WDR aktuell weiter, »fordert uneingeschränkte gesellschaftliche Anerkennung für queere Menschen«.

Das ist löblich, begrüßenswert und wichtig. Anerkennung für grammatische und semantische Funktionen wird indes weniger prominent zelebriert: Es gibt keine Teilnehmenden einer noch nicht stattfindenden Veranstaltung, ganz gleich welche sexuelle Orientierung oder Geschlechtsidentität sie besitzen mögen. Die Teilnehmenden partizipieren nicht, und das klingt doch recht diskriminierend und ausgrenzend.

Angewandte Statistik

In der Financial Times schärft der 1967 geborene US-amerikanischer Science-Fiction-Autor Ted Chiang den Blick auf die Künstliche Intelligenz (KI), indem er sie anders und dadurch präziser bezeichnet:

Anthropomorphe Begriffe wie ›lernen‹, ›verstehen‹, ›wissen‹ und Personalpronomen wie ›ich‹, die KI-Ingenieure und Journalisten auf Chatbots wie ChatGPT projizieren, schaffen eine Illusion. Diese voreilige Kurzschrift

[_shorthand_]verleitet uns alle dazu, sagt er, selbst diejenigen, die mit der Funktionsweise dieser Systeme bestens vertraut sind, in KI-Tools einen Funken Gefühl zu sehen, wo es keines gibt. »Vor einiger Zeit gab es einen Austausch auf Twitter, bei dem jemand fragte: ›Was ist künstliche Intelligenz?‹ Und jemand anderes sagte: ›Eine schlechte Wortwahl im Jahr 1954‹«, berichtet Chiang. »Und, wissen Sie, sie haben Recht. Ich glaube, wenn wir in den 50er Jahren einen anderen Begriff dafür gewählt hätten, hätten wir vielleicht einen Großteil der Verwirrung vermieden, die wir jetzt haben.« Wenn er also einen Begriff erfinden müßte, wie würde er lauten? Seine Antwort ist schnell gegeben: angewandte Statistik.

So betrachtet, so bezeichnet, müßte die so bedrohlich wirkende KI heutiger Prägung unter dem Dach des Statistischen Bundesamtes (StBA) oder einer globalen Statistikbehörde à la Our World in Data untergebracht und benutzt werden.

Wolf Singers Intelligenzen

Im Rahmen der öffentlichen Ringvorlesung des Zentrums für Wissenschaftstheorie der WWU Münster zum Thema Menschenbilder in der Wissenschaft sprach am 11. Mai 2023 von 18 bis 20 Uhr Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Wolf Singer vom Frankfurter Max-Planck-Institut für Hirnforschung über »Menschenbilder aus den Perspektiven der Selbstwahrnehmung und neurobiologischer Fremdbeschreibung: Der Versuch eines Brückenschlags« im Hörsaal F4 des Münsteraner Fürstenberghauses.

Hörsaal F4 im Fürstenberghaus und Blick auf Dom, St. Lamberti und LWL-Museum

(Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, Mai 2023)

Hörsaal F4 im Fürstenberghaus und Blick auf Dom, St. Lamberti und LWL-Museum

(Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, Mai 2023)

Singer befaßte sich mit den folgenden, eminent wichtigen, fundamentalen Fragen: Verändern künstlich-intelligente Systeme unser Menschenbild? Worin ähneln sich künstlich- und natürlich-intelligente Systeme? Müssen wir vor dem Hintergrund der neuesten technologischen Entwicklungen unsere Konzepte der Willensfreiheit und des Bewußtseins revidieren?

Stefan Roski, Geschäftsführer des ZfW, und Wolf Singer

(Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, Mai 2023)

Stefan Roski, Geschäftsführer des ZfW, und Wolf Singer

(Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, Mai 2023)

KI vs. Stubenfliege

Die Evolution hat offenbar das Problem gelöst, bei Zimmertemperatur mit minimalem Energieverbrauch und mit nicht gerade optimalen Elementen wie Neuronen das zu erreichen, was Supercomputer, die man auf Tiefsttemperaturen kühlen muß, gerne machen würden. Wieviel Energie so ein Supercomputer benötigt, um einigermaßen intelligente Antworten geben zu können! Allein der Strom, der benötigt wird, um ChatGPT-3 zu trainieren, kostet einige hundert Millionen Dollar! Dagegen wirkt das autonome Leben einer Stubenfliege geradezu utopisch, ja übernatürlich: was eine unscheinbare Musca domestica alles leisten muß, um in einer komplexen Welt zu überleben, grenzt an ein neurobiologisches Wunder.

Dieser Vergleich zeigt, daß hier völlig konträre Prinzipien vorliegen müssen: Es gibt gewaltige strukturelle Differenzen zwischen künstlichen und natürlichen Systemen. (Singer verriet in der abschließenden Diskussion, daß es geheime Projekte von Google, Microsoft oder IBM gebe, die sich mit analogen Computern beschäftigten.) Während künstliche Systeme linear arbeiten, serielle Verbindungen (keine Querverbindungen) und strikte Hierarchien (keine Rückkopplungen) besitzen (sie sind dumm, weil sie nur das können, was ihnen durch iterative Lernvorgänge beigebracht worden ist), zeichnen sich natürliche Systeme durch die Parallelität von Funktionen, massive reziproke Verbindungen, eine Fülle von Rückkopplungsverbindungen zwischen höheren und niedrigen Verarbeitungsstufen sowie enge Vernetzung von Verarbeitungsmodulen (small world network) aus.

Computer operieren mit digitalen Variablen (0, 1) und ohne interne Dynamik: es gibt keine zeitliche Relation (Zeit spielt keine Rolle). Die Schalterelemente des Gehirns indes sind Neuronen (nicht-lineare, analoge Operatoren), kontinuierliche Variablen (Potential kann verschiedene Werte annehmen); die Schaltkreise oszillieren.

Die Hundewolke

Die neurobiologische Repräsentation eines komplexen, polymodalen Objektes (Singer verwendete das Beispiel eines Hundes, dessen Bellen man wahrnimmt, dessen Fell man fühlt etc.) ist eine ganz komplizierte, raum-zeitliche ›Aktivitätenwolke‹, die durch musterspezifische Eingangssignale in das Netz gespeist werden, die mit der Architektur des Netzwerkes interagieren. Dieses Netzwerk fungiert als inneres Modell der Welt, weil es in seiner strukturellen Ausbildung aufgrund genetischer Vorgaben schon sehr viel Wissen über die Welt hat, Wissen, das zusätzlich noch überformt wird durch Lernvorgänge. Das bedeutet, daß das Substrat unserer Wahrnehmung das Ergebnis einer Rekonstruktion ist, die dadurch zustande kommt, daß Signale aus der Umwelt mit einem System interagieren, dessen Architektur Vorwissen, Erwartungen, Hypothesen enthält, und aus dem Vergleich entsteht dann ebenjene Wolke, die als das interpretiert wird, was wir kennen, etwa ein Hund.

In Anspielung auf die Haeckelsche Biogenetische Grundregel, die besagt, daß die Ontogenese eine verknappte Rekapitulation der Phylogenese ist, fuhr Singer fort: Ein Teil des Weltwissens ist durch die Evolution erworben, also in den Genen gespeichert. Ein anderer Teil wird nach der Geburt durch Lernvorgänge an die jeweils spezifischen und aktuellen realen Gegebenheiten angepaßt, und diese eleganten Lernmechanismen erfolgen nach Regeln, die sich deutlich von denen künstlicher Systeme unterscheiden, siehe die Hebbsche Regel.

Das Gedächtnis des Teiches

Singer zog dann zur Verdeutlichung das Bild eines ruhigen Teiches mit völlig glatter Wasseroberfläche heran, in die ein Kind zu unterschiedlichen Zeiten und an unterschiedlichen Orten unterschiedlich große Steine wirft, so daß unterschiedliche Wellenmuster, Interferenzen entstehen. »Der Teich«, so Singer, »erinnert sich solange an die Ereignisse, als diese Wellen anhalten.« Neuronale Netze verhalten sich wie ein Teich: Wenn Informationen hereinkommen, entstehen Muster, die das Resultat eines Vergleichs der sensorischen Eingänge mit der bereits vorgegebenen Struktur sind. Sollte dies stimmen, betonte Singer, stünde die Neurobiologie derzeit vor einem Paradigmenwechsel. Auf den Diskurs der Willensfreiheit habe dies allerdings so gut wie keinen Einfluß. Singer hielt zwar fest, daß es im Augenblick der Entscheidung keine Möglichkeit gebe, sich anders zu entscheiden. Er betonte jedoch zugleich, daß Kausalität und Determiniertheit, die das System im Kopf, das an der Grenze zum Chaos funktioniere, auszeichne, durchaus mit Kreativität, Originalität und Überraschungen vereinbar wäre.

Die Qual der Qualia

Was das Bewußtsein betrifft, so gibt es kein Zentrum, keinen Ort im Gehirn, an dem man eine solche holistische Größe finden oder festmachen könnte. Was man allerdings weiß, ist, daß auch Tiere Bewußtsein haben. »Tiere können mehr, als wir ihnen oft zutrauen«, so Singer. Ungelöst bleibt nach wie vor die Frage nach der immateriellen Dimension, die man mit dem Bewußtsein verbindet: die Qualia von Bewußtseinsinhalten. Wie kann das Gehirn aus materiellen Interaktionen so etwas Immaterielles wie Gefühle, Glaubensinhalte oder Selbstwahrnehmung erzeugen? Der bruchlose Prozeß von biologischer und kultureller Evolution muß als ein natürlicher Lernprozeß verstanden werden. Die immaterielle Dimension, das Geistige, das Subjektive ist real und wirkmächtig; sie ist eine Kulturleistung, eine »soziale Realität«. Die Phänomene des Immateriellen kommen in der vorkulturellen Welt nicht vor. Sie entstehen erst durch soziale Interaktionen und gegenseitige Bespiegelung. Indem sie erkannt und benannt werden, werden sie in die soziale Realität überführt und integriert. Unsere Wahrnehmungen sind das Ergebnis von Konstruktionen, die auf Vorannahmen beruhen. Wenn das auch für die Selbstwahrnehmung gilt, bedeutet das, daß das Vorwissen auf der sozialen Realität beruht, nicht auf Erfahrungen mit der dinglichen Welt; dieses Vorwissen hilft uns bei Interpretationen, die wir uns zuschreiben. Evgeny Morozov drückte dies erst kürzlich in einem Gastbeitrag in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung folgendermaßen aus:

Diese Art von vernunftbegabter Intelligenz kann niemals durch eine künstliche ersetzt werden, weil KI-Systeme keine Lebensgeschichte, Traumata, Hoffnungen und Ängste haben. Da sie keine Körper besitzen und nicht in der Gegenwart verortet sind, können sie nur vorhersagen, aber niemals interpretieren.

Singers Plädoyer

Singer schloß nach gut einer Stunde mit einem transdisziplinären Aufruf: Wir müssen alles tun, um die Dichotomie zwischen Natur- und Kulturwissenschaften zu beerdigen. Neurobiologen werden nie in der Lage sein, die immaterielle Dimension durch Beobachtungen am Gehirn zu erschließen; die Beschreibungskonvention ist defizitär. Hier übernehmen die Humanwissenschaften mit ihren Einsichten und ihrem Vokabular. »Wir müssen damit anfangen, miteinander zu reden«, so Singer. »Wir haben überhaupt keine Begriffe für diese Welt.« Die Philosophen müssen ihrerseits lernen, wie es in der Natur zugeht. Wir brauchen interdisziplinäre Curricula.

Es denkt in mir!

Die abschließende Diskussion brachte interessante Impulse und warf wichtige Fragen auf, etwa zur Synästhesie, zur Gehirnaktivität eines bewußtlosen Menschen im Tiefschlaf oder zu Verantwortung und Schuldfrage. Es sei nur der folgende Dialog erwähnt, gekürzt:

»Wenn ich Sie richtig verstanden habe, stellt unser Gehirn fortlaufend Vermutungen über die Welt da draußen an, gleicht die Sinneseindrücke ab und daraus konstruiert unser Gehirn die Realität, die wir wahrnehmen als eine kontrollierte Halluzination. Und mein Ich ist nichts weiter als ein Konstrukt meines Gehirns. Zweidrittel meiner bewußten Wachheit habe ich gar keine Kontrolle über meine Gedanken. Es denkt in mir! Und irgendwie versuche ich in zehn Prozent oder einem Drittel, die Gedanken zu beherrschen. Habe ich das richtig verstanden?«

»Ja, ja! Sie hätten meinen Vortrag halten können!«

(Singer nahm noch weitere Ausführungen zu dieser Problematik vor, etwa zum Bereich der sozialen Realität unterschiedlicher Kulturräume und die damit einhergehende unterschiedliche Wahrnehmung sowie die Anpassung des Toleranzbegriffs: »Man muß dem anderen zugestehen, daß er das anders sieht. Man darf ihm das nicht versuchen auszureden. Das ist seine Wahrheit; dafür kann er nichts.«)

Festlich beflaggter Prinzipalmarkt

(Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, Mai 2023)

Festlich beflaggter Prinzipalmarkt

(Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, Mai 2023)

Wie passend, daß diese Mitschrift des Singerschen Vortrags am 375. Jahrestag des Friedens von Münster veröffentlicht worden ist. Die sozialen Realitäten Spaniens und der Niederlande trafen sich am 15. Mai 1648 in einer feierlichen Friedenszeremonie im Historischen Rathaus und führten das Ende des Achtzigjährigen Krieges herbei.

Carl Schmitts Oasen-Oase

Nach der Lektüre der vor einer Woche publizierten Korrespondenz zwischen dem »historisch orientierte[n] Philosoph[en] Hans Blumenberg« und dem »philosophisch beschlagene[n] Historiker Reinhart Koselleck« (BW Blumenberg/Koselleck, 113) blätterte ich durch die bereits erschienenen drei anderen Blumenberg-Korrespondenzbände und stieß zufällig auf eine interessante Passage eines Briefes, den der Altenberger Eremit am 27. April 1976 an Carl Schmitt gerichtet hat:

Es war, unmittelbar vor dem Beginn des Sommersemesters, die letzte Chance, diesen Brief noch zu schreiben; das entschuldigt seine Flüchtigkeit nicht. Ich wünsche Ihnen in Ihrer Oasen-Oase einen schönen Sommer. (BW Blumenberg/Schmitt, 149)

Blumenberg bezog sich mit dieser ominösen »Oasen-Oase« zunächst auf eine Widmung Schmitts, die dieser dem Münsteraner Philosophen mit Datum des 9. Dezember 1975 hatte zukommen lassen, und zwar von einem Ort, »in einer – von allen Seiten bedrohten – / bescheidenen Oase innerhalb der weiten / – ihrerseits wieder sehr kleinen – kosmischen / Oase ›Erde‹« (BW Blumenberg/Schmitt, 144).

Was hier subtil und zwischen den Zeilen beobachtet werden kann, ist die Multiplikation der Oasen, quasi eine ›Mehrphasenoase‹, die lokal, kosmisch, historisch und metaphorisch gelesen und begriffen werden kann.

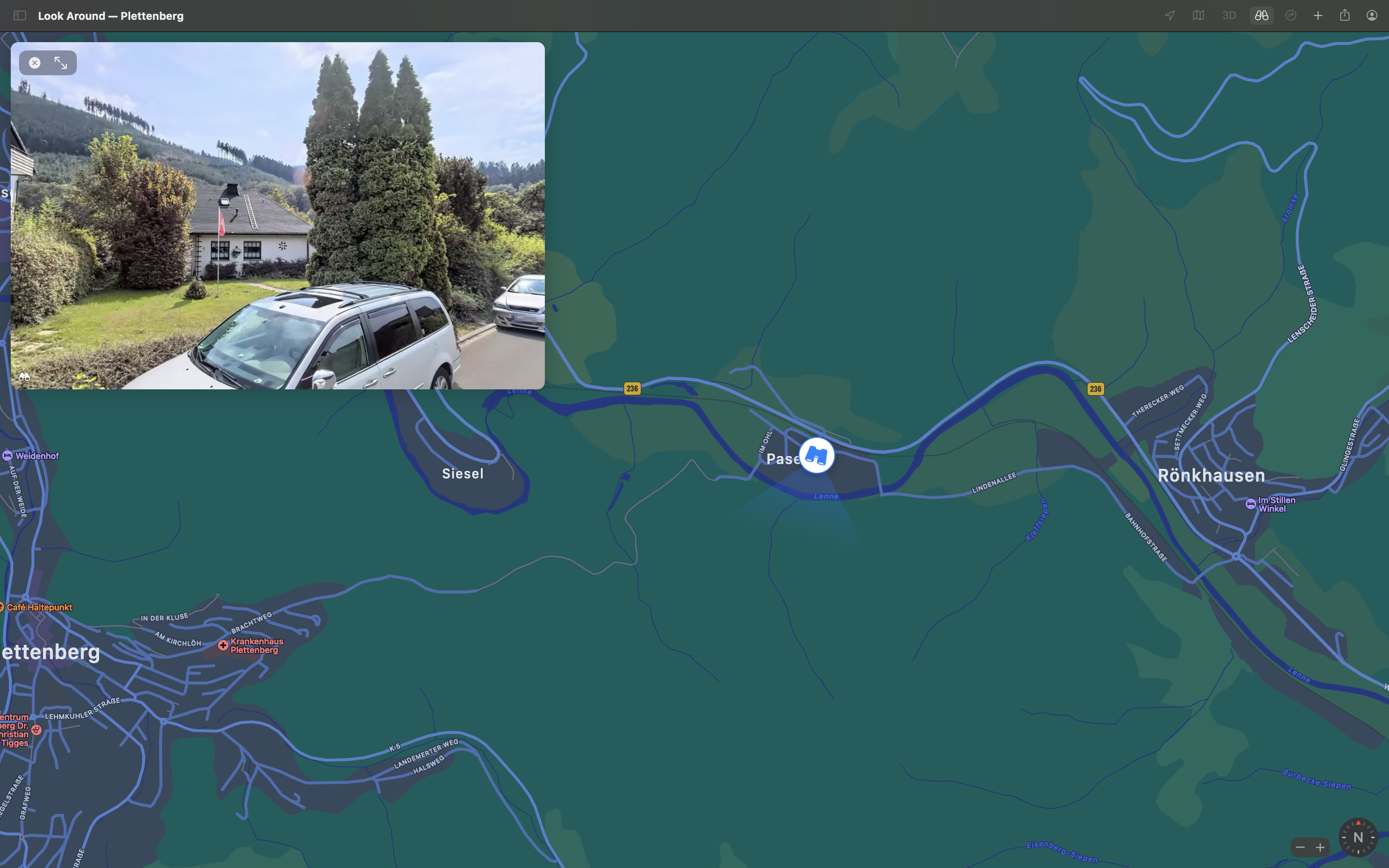

Zunächst wird Schmitts Wohnort Plettenberg-Pasel, genauer: der Bungalow mit der Adresse »Am Steimel 7«, als lokale Oase gesehen, ein Refugium, in dem der pensionierte Professor mit seiner Hausdame Anni Stand wohnte und das er in Anlehnung an Machiavellis toskanisches Exil »San Casciano« taufte (der Dorfschmied brachte ein passendes Metallschild an der Gartenseite des Hauses an).

»Ansicht des Hauses, in dem sich Macchiavelli

»Ansicht des Hauses, in dem sich Macchiavelli [sic!] während seines Exils aufhielt, in San Casciano in Val di Pesa, Ortsteil Sant’Andrea in Percussina«, 23. Mai 2014, CC BY 3.0, Wikipedia

Ernst-Wolfgang Böckenförde erkundigte sich am 19. Juni 1970: »Wie steht es mit Anni’s Haus? Kann der Umzug, wie geplant, stattfinden? Mir gefällt dies neue Domizil für Sie übrigens sehr gut.« (BW Böckenförde/Schmitt, 537) Vom Brockhauser Weg sollte es 1971 in die Bungalow-Oase gehen.

Am Steimel 7, 58840 Plettenberg

Apple Maps, August 2020

(Screenshot Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, April 2023)

Am Steimel 7, 58840 Plettenberg

Apple Maps, August 2020

(Screenshot Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, April 2023)

Die nun von Schmitt erwähnte und auf Blumenberg anspielende »kosmische Oase« geht über das lokale sauerländische Kleinstgebiet hinaus und stellt den gesamten Planeten Erde als eine globale und – nach derzeitigem Wissensstand – einzigartige Existenzoase dar. Ganz am Ende von Blumenbergs Die Genesis der kopernikanischen Welt, die Carl Schmitt als ein »hinreissende[s] Werk[]« (BW Blumenberg/Schmitt, 143) lobte, heißt es:

Es ist mehr als eine Trivialität, daß die Erfahrung, zur Erde zurückzukehren, nicht anders hätte gemacht werden können als dadurch, sie zu verlassen. Die kosmische Oase, auf der der Mensch lebt, dieses Wunder von Ausnahme, der blaue Eigenplanet inmitten der enttäuschenden Himmelswüste, ist nicht mehr ›auch ein Stern‹, sondern der einzige, der diesen Namen zu verdienen scheint. (793-4)

»Earthrise, Farbbild, von Bill Anders aufgenommen«, 24. Dezember 1968, gemeinfrei, Wikipedia

»Earthrise, Farbbild, von Bill Anders aufgenommen«, 24. Dezember 1968, gemeinfrei, Wikipedia

Der Mensch kommt nicht umhin, hier, auf der Erde, leben zu müssen, und es liegt an ihm, die Oasenhaftigkeit seiner irdischen Lebenswelt zu hegen und zu pflegen, auf daß sie weniger Verbannungsort und mehr Paradies sein möge.

Und damit kämen die etymologischen, die historisch-metaphorischen Dimensionen der Oase zur Geltung:

Oase, deren altgriechischer Begriff Ὄασις vermutlich auf das ägyptische wḥ3.t für ›Kessel‹ zurückzuführen ist, bezeichnet ein fruchtbares Gebiet in der Wüste, das durch Wasservorkommen (etwa einen Brunnen, eine Quelle oder einen Wadi) bewohnbar ist. Die antike Welt kannte derer sechs, gelegen in der libyschen Wüste. Dem Kleinen Pauly ist zu entnehmen, daß man seit der 21. Dynastie (um etwa 1075 v. Chr.) »von Verbannungen Mißliebiger in die O[asis], bes[onders] el-Charge, [hört]; noch die Bischöfe Athanasios und Nestorios lebten dort in der Verbannung« (KlP 4,221). Nach dem Ende des Dritten Reichs und seiner Zeit im Berliner Camp und in Nürnberger Haft kehrte Carl Schmitt 1947 in seine Plettenberger Heimat zurück, die er bald schon als Exil ansehen wird, wo er intellektuell und geographisch isoliert und verbannt – also in einer Oase im Sinne jener frühen, ursprünglichen (Neben-)Bedeutung – lebte. Blumenberg gegenüber klagte er über seine »astronomische[] Entfernung vom heutigen Buch- und Antiquariats-Markt« (BW Blumenberg/Schmitt, 142); die Bücherprovinz ist keine Bücheroase. Doch zunächst empfand Schmitt, wie Reinhard Mehring in seiner großen Biographie schreibt, »Plettenberg dennoch gegenüber dem ›Schutthaufen‹ Berlin als Asyl.« (Mehring, 454)

Spricht man heute von Oase, so tut man dies mit positiver Konnotierung. Pfeifers Etymologisches Wörterbuch klärt auf:

Heute übliches Oase kommt im 19. Jh. auf (zuerst Oasen Plur., Goethe 1817). Von der 1. Hälfte des 19. Jhs. an findet sich metaphorischer Gebrauch für ›erfreuliche Ausnahme von sonst unangenehmen Erscheinungen, Lichtblick, Zuflucht‹. (938)

Ein Zufluchtsort war die sauerländische Heimat letztlich doch; hier konnte Schmitt ungestört korrespondieren, wandern und Gäste empfangen. Die »Oasen-Oase«, die das große Globale ins kleine Provinzielle zog, erinnert an Jean Pauls Definition der Idylle als »epische Darstellung des Vollglücks in der Beschränkung.« (Vorschule der Ästhetik, § 73) Man ist geneigt, sich dabei zwei intellektuelle Herbergsväter hinter ihren Schreibtischen in den Oasen-Idyllen Pasel und Altenberge vorzustellen.

Sich (auf) französisch empfehlen

Der Röhrich verrät, daß sich, wer ›sich auf französisch empfiehlt‹, sich heimlich davonmacht, ohne sich zu verabschieden. Wörter machen sich nur selten aus dem Staub derer, die selbst aus ihm erschaffen worden sind. Vielmehr verändert sich das Sprachmaterial im Laufe der Zeit, es paßt sich an und wandert häufig umher, grenzenlos und unbeirrbar.

Eine Überschrift im Figaro erregte vor einigen Tagen meine Aufmerksamkeit: Der Artikel versprach migrantische Wortgeschichte, französisch-deutsche Etymologie, termingerecht veröffentlicht zum sechzigsten Jahrestag des Élysée-Vertrages und versehen mit dem großtönenden Hinweis »auf fünf Wörter zurückzukommen, die Goethes Sprache dem Französischen verdankt«.

Überschrift im Figaro vom 22. Januar 2023

(Screenshot Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, Januar 2023)

Überschrift im Figaro vom 22. Januar 2023

(Screenshot Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, Januar 2023)

In der Tat sind die fünf Beispiele, die Dorian Grelier knapp und leserfreundlich vorstellt, wohlgewählt; bis auf das offensichtliche »Allure« für Allüren haben sich die vier anderen Wörter doch recht gut im deutschen Munde verstecken können. Daß sich hinter dem eingeschnappten »Menno!« das französische »Mais non!« verbirgt, daß sich das pingelig-feine »Etepetete« aus »être, peut-être« entwickelt haben soll, daß die ungenießbare »Plörre« tränenreich im französischen »pleurer« aufgeht, wohingegen der hochwertige »Moka«-Kaffee über den falschen, also schlechten, Moka zu »Muckefuck« degradiert wurde (was die Frage aufkommen läßt, ob man diesen nicht auch als »Plörre« hätte bezeichnen können), ist Völkerverständigung par excellence.

Wer nur geringe französische Sprachkenntnisse habe, so weiß der Röhrich zu berichten, ›spricht französisch wie die Kuh spanisch‹. Weder in der Politik noch in der Sprache sollte man sich auf einen Kuhhandel einlassen.

Lutz Röhrich. »französisch.« Lexikon der sprichwörtlichen Redensarten. Band 2: Easy-Holzweg. 3. Aufl., Herder, 1994, pp. 470-1.

Dorian Grelier. »›Menno‹, ›Plörre‹… Connaissez-vous ces gallicismes allemands?« Le Figaro, 22/01/2023, https://www.lefigaro.fr/langue-francaise/actu-des-mots/menno-plorre-connaissez-vous-ces-gallicismes-allemands-20230122.

Wortschleuderei

Ein Katapult, so verrät uns Wolfgang Pfeifers Etymologisches Wörterbuch des Deutschen, ist eine »Wurf- oder Schleudermaschine«, die heutzutage »vor allem eine ›Schleudereinrichtung zum Starten von Flugzeugen‹ (bei kurzer Startbahn) und eine ›gabelförmige, mit Gummibändern versehene Schleuder für Kinder‹« bezeichnet. Das Wort geht auf das altgriechische καταπάλλειν zurück, was mit »herabschütteln, -schwingen, -schleudern« zu übersetzen ist.

Die Frankfurter Allgemeine Zeitung druckte gestern einen Text Frido Manns in gekürzter Fassung ab, den dieser als Vortrag auf der diesjährigen Thomas-Mann-Herbsttagung in Lübeck gehalten hatte. Darin springt dem Leser ein wahrlich akrobatisches Portmanteau-Wort ins Auge, also eine Wortverschmelzung zweier morphologisch überlappender Wörter. Der 1940 geborene Enkel Thomas Manns schreibt mit Blick auf den Russisch-Ukrainischen Krieg:

Das liegt daran, dass wir an jenem schwarzen Tag des 24. Februars schockartig aus der Komfortzone der Demokratie in eine wahrhaft geopolitisch pandemische Be drohung hinauskatapultiert oder besser noch: hinauskataputiniert worden sind.

Das Katapult wird zum Kataputin, und es besteht somit kein Zweifel, wer Aggressor, wer Verursacher dieser Schleuderorgie ist. »Nichts ist seitdem, wie es vorher war«, fährt Mann fort. Daß der große Wurf Putins mehr und mehr ins Stocken gerät, könnte wiederum mit der Etymologie seines Nachnamens wortmagisch erklärt werden: Wie die Deutsche Gesellschaft für Namenforschung e. V. in einem Blogbeitrag ausführt, liegt es nahe, Putin

mit dem urslaw. Verb *pǫtati bzw. *pǫtiti

[in Verbindung zu bringen], aus dem russ. putat´ ›verwirren, Fesseln anlegen‹, tschech. poutat ›fesseln‹, poln. pętać ›fesseln, binden, jem. stören‹, serbokroat. pȕtiti ›ungeschickt arbeiten‹, hervorgingen. Urslaw. *pǫtati ist abgeleitet von *pǫto, daraus russ. puto ›Fessel‹.

Wladimir Wladimirowitsch Putin, der fesselnde Großschleuderer, ein wandelndes Paradoxon, ein menschgewordenes Dilemma.

Frido Mann. »Wie die Demokratie siegen wird.« Frankfurter Allgemeine Zeitung, 02.10.2022, https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/debatten/thomas-manns-rede-von-deutscher-republik-18354301.html

Kolaphologie

In der Bergpredigt erhält der Gläubige im Abschnitt »Vom Vergelten« die folgende Verhaltensanweisung:

Ich aber sage euch, dass ihr nicht widerstreben sollt dem Übel, sondern: wenn dich jemand auf deine rechte Backe schlägt, dem biete die andere auch dar. (Mt 5.39; LU84, Ausg. 2006)

Am 3. Januar 2011 notiert der Philosoph Peter Sloterdijk in Uga, einem kleinen Weindorf in der Provinz Las Palmas im Süden Lanzarotes, den »Beruf: Kolaphologe«, um sogleich auszuführen:

Von Griechisch: kolaphos, die Ohrfeige. Bedenke: Sollte der erste gute Mensch auch die andere Wange hingehalten haben, nachdem die rechte Wange schon geschlagen wurde, wie in Matthäus 5, 39 angenommen, so müßte der Angreifer Linkshänder gewesen sein. Jesus bereitet den denkwürdigen Eintritt der Linken in die Geschichte vor. In der schönen Literatur dient die Ohrfeige als Muster einer Ursache, die von der Wirkung übertroffen wird – etwa die Ohrfeige, durch die sich Nils Holgersson in einen Zwerg verwandelt, nicht größer als ein Handrücken, oder die Ohrfeige der im Bad belauschten nackten Mutter, die beim Erzähler der Mitternachtskinder das telepathische System im Kopf freischaltet. Da der Schlag ins Gesicht eine Geste ist, die in so gut wie allen Beleidigungszivilisationen vorkommt, wäre die Existenz eines entsprechenden Worts bzw. eines ganzen Wortfelds in allen Sprachen zu postulieren. Im alten Rom soll es den Brauch gegeben haben, Sklaven mit einer letzten Ohrfeige in die Freiheit zu entlassen.

Neun Jahre nach dieser kanarischen Notiz kommt Sloterdijk in seinem theopoetischen Werk Den Himmel zum Sprechen bringen erneut auf diese Bibelstelle zurück, und zwar im siebzehnten Kapitel, das mit »Poesien der Übertreibung: Die religiösen Virtuosen und ihre Exzesse« betitelt ist:

Daß das hyperbolische Reden in der Christosphäre ein altes Heimatrecht genießt, belegen die zahlreichen vom Evangelisten Matthäus zusammengetragenen Jesusworte, in denen sich gelegentlich ein leiser Übertreibungshumor ausspricht - es ist ein Humor ohne Lächeln, den man häufig buchstäblich mißverstand: Gott sei imstande, Abraham Kinder aus Steinen zu machen; seine Vorhersehung habe die Haare auf dem Kopf der Menschen gezählt; dem, der einem den Mantel stiehlt, solle man den Rock dazugeben; schlage dir jemand auf die rechte Wange, biete auch die linke an (wobei der Ohrfeigengeber ambidextrisch begabt sein sollte, weil er, um die rechte Wange zu treffen, zuerst mit der linken Hand geschlagen haben müßte).

Der erste Angreifer ist also kein aggressiver Linkshänder gewesen, der den zweiten Schlag auf die linke Wange seines Gegenübers wesentlich ungeschickter hätte ausführen müssen, sondern ein beidhändig austeilender Schläger, quasi mit voller Durch- oder besser Zuschlagskraft.

Vor dem Hintergrund des geringen Linkshänder-Anteils in nahezu allen observierten Zivilisationen und des noch viel geringeren Anteils manuell nicht-dominant agierender Menschen, möchte ich den Rechtshänder zurück ins kolaphologische Boot holen und ihn als biblischen Bösewicht rehabilitieren. Sollte der erste Treffer tatsächlich die rechte Wange des Opfers gerötet haben, könnte man dem rechtshändigen Ohrfeigengeber eine Präferenz der Rückhand unterstellen. Damit wäre nicht nur der bis in die Vorgeschichte reichenden Händigkeitsstatistik genüge getan; man könnte zugleich diese Bibelstelle als die wohl früheste Erwähnung einer rund anderthalb Jahrtausende später durch Sportarten wie Tennis, Tischtennis oder Badminton populär gemachten Schlagtechnik präsentieren. Auch dies läge im Aufgabenbereich einer bislang noch nicht institutionalisierten Kolaphologie.

Peter Sloterdijk. Zeilen und Tage. Notizen 2008-2011. Suhrkamp, 2012, p. 549.

Peter Sloterdijk. Den Himmel zum Sprechen bringen. Über Theopoesie. 2. Aufl., Suhrkamp, 2020, p. 229.

Kommentarologie

In einem relativ kurzen Beitrag in der Süddeutschen Zeitung über die nach 55 Jahren zum Abschluß gebrachte Kritische Ausgabe Sämtlicher Werke Hugo von Hofmannsthals heißt es:

Nicht die schiere Dauer des Projekts sorgte bisweilen für Irritationen, sondern, vor allem in der Anfangsphase, der Wille zum philologischen Exzess. Dass beispielsweise Hofmannsthals unvollendete Komödie »Timon von Athen«, ein Text von eben 30 Seiten, eines 634 Seiten umfassenden Kommentars einschließlich aller Text-Vorstufen bedurfte, leuchtete beim Erscheinen 1975 nicht einmal den Herausgebern selbst ganz ein. »Verheerend« seien damals die Reaktionen gewesen, erinnerte sich jetzt Heinz Rölleke, einer der Hauptherausgeber von Beginn an.

Daß der Kommentar seinen Bezugstext um mehr als das Einundzwanzigfache übersteigt, zeigt entweder dessen Kommentarbedürftigkeit oder aber den Selbstprofilierungsdrang seiner Kommentatoren. Ein derartig immenses Ungleichgewicht zwischen Primär- und Sekundärtext nimmt bereits die Kommentarokratie unserer Gegenwart vorweg, in der abseits von Philologie, Jurisprudenz oder Theologie digitale Räume jeglicher Art von Kommentaren ge- und überflutet werden. Da verwundert es, daß – soweit ich sehe – noch keine eigenständige, systematische Kommentarologie vorliegt, die sich dieses ubiquitären Phänomens annimmt.

Als Prolegomena zu einer Kommentarologie möchte ich die folgenden Sätze anbieten und verstanden wissen, die keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben, sondern vielmehr als Assoziationen aufzufassen sind, die Inspirationen evozieren und Ansatzpunkte für weitere, fundierte Überlegungen liefern sollen:

Der Tatort

- Jeder Text ist ein Tatort.

- Wie begegnet man einem Tatort? Man umkreist, man steckt ab, man tritt ein; mit Vorsicht, mit Ruhe, mit Überblick.

- Texter (Täter) und Kommentator (Ermittler) setzen sich aus (der Welt, der Mode, der Wahrheit, der Lüge).

- Kommentieren heißt, Beweise zu sichten (sichern).

- Der Tatort muß vorsichtig betreten werden.

- Die Sprache des Tatorts ist nicht meine Sprache.

- Meine Sprache ist die Tatortbegehung.

- Meine Sprache übersetzt den Tatort.

- Meine Sprache verunreinigt den Tatort (um ihn zu erhellen).

- Die Tat ist die Grammatik des Tatorts.

- Einen Text über einen Text zu schreiben ist immer banal. (Man legt einen Tatort über einen Tatort.)

- Es gibt keinen kompletten (perfekten) Kommentar, so wie es keinen kompletten (perfekten) Text (Tatort) gibt.

- Ich bin ein Fremder in der Sprache des Tatorts.

Der Text

- Jeder Text ist uneindeutig, und so ist es auch jeder Kommentar.

- Kein Text geschieht (einfach so); Texte haben (Ab-)Gründe.

Die Werkzeuge

- Mir fehlen zwangsläufig die Worte.

- Fehlen mir die Worte, fehlt mir die Welt.

- Wer das Wort ergreift (jedes Wort), muß ihm gerecht werden.

- Sprache verändert Dinge (die Welt).

- Als Ausleger präsentiert der Kommentator zuallererst den fremden Text.

- Man ist, was man verschweigt.

Der Kommentator

- Der Kommentator ist ein Aussätziger (er setzt sich dem Tatort, der Welt aus).

- Der Kommentator ist ein Ermittler; als Ver- und Übermittler muß er zurücktreten.

- Der Kommentator muß anständig sein.

Der Kommentar

- Jeder Kommentar benennt Unterschiede.

- Jeder Kommentar ist Reaktion und Eingriff.

- Jeder Kommentar muß vor der Wahrheit Bestand haben. (Er darf nicht vor ihr in die Knie gehen.)

- Jeder Kommentar muß zumindest ein Quentchen Wahrheit hinzufügen.

- Kommentieren heißt Erkenntnisse gewinnen durch Notiznehmen.

- Kommentieren heißt, die eigene Sprache an einer fremden zu (über-)prüfen.

- Kommentieren schützt vor Irrtum nicht.

- (Abgründig) Kommentieren heißt, den Grund des Textes freizulegen, seine Sedimente (seine Semantik), seine Grammatik zu erkennen und sie zu respektieren.

- Jeder Kommentar ist der Versuch, die Sprache des Anderen (seine Tat, sein Motiv) zu übersetzen (zu verstehen, nachzuvollziehen).

- Der Kommentar darf nicht scheinen und blenden; er soll funkeln und anziehen (neugierig machen).

- Der Kommentar ist keine Feststellung, sondern eine Weichenstellung.

- Jeder Kommentar zerrt etwas Vergangenes ins Jetzt, bringt etwas Abwesendes zur Präsenz. (Es gibt immer nur hic et nunc.)

- Jeder Kommentar zeigt die Dioptrien des Kommentierenden, nicht die des Kommentierten.

- Der Kommentar muß sich um den Text sorgen.

- Der Kommentar schreit nicht (zurück).

- Der Kommentator darf kein Weltenvermischer sein. Er muß das Objekt seiner Begierde penibel abstecken.

- Mein Kommentar ist immer defizitär.

- Jeder Kommentar ist ein Tatort.

Flowermountain meets Bloomberg

Das Jahr beginnt mit einem kopfschüttelnden Schmunzeln meinerseits: In der Kultursparte des Norddeutschen Rundfunks entdecke ich einen am 30. Dezember veröffentlichten, in Interviewform gegossenen »gesellschaftspolitischen Jahresrückblick« mit dem Soziologen Hartmut Rosa. Befragt nach der Kulturpolitik des vergangenen Jahres, antwortet dieser:

Ich habe deshalb in den letzten Monaten sehr viel darüber nachgedacht, welche Rolle eigentlich Kultur für eine Gesellschaft spielt, und da ist ein Zitat des Philosophen Hans Blumenberg zu meinem Lieblingssatz geworden, der sagt: Kultureinrichtungen, der Kulturbetrieb und das kulturelle Leben einer Gesellschaft, das sind eigentlich die Umwege, das, was man nicht unbedingt braucht, das, was man macht, wenn man nicht den kürzesten Weg zum Ziel geht. Aber die sind absolut wichtig, nicht nur für das kulturelle Leben, sondern überhaupt.

Nun kommt Rosa nach kurzen Ausführungen über Universitätsstädte quasi ohne Umwege und Abschweifungen erneut auf Blumenberg zurück, das heißt: nicht so ganz. Ich gebe diesen letzten Passus als Bildschirmphoto wieder:

Von Blumenberg zu Bloomberg

(NDR kultur, Dezember 2020; Screenshot Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, Januar 2022)

Von Blumenberg zu Bloomberg

(NDR kultur, Dezember 2020; Screenshot Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, Januar 2022)

Die Kultureinrichtung NDR begibt sich subtil auf Umwege und verleiht dem »Philosophen vom Blumengebirge« seinen asch ke na sisch-jüdischen Namen »Bloomberg«. Hans Blumenberg hätte diese unfreiwillige Ornamentierung sicherlich, die Verwechslungsmöglichkeit mit dem milliardenschweren Unternehmer und Politiker Michael Bloomberg eventuell gefallen, zumal es nicht seine erste Verwechslung gewesen wäre.

Als 1985 eine Sammlung aller FAZ-Fragebögen als Buch veröffentlicht wurde, hatte man klammheimlich das spiegelverkehrte Bild des Münsteraner Fragebogenbeantworters aktualisiert. »Was man fand und druckte«, so berichtet Rüdiger Zill, »war jedoch peinlicherweise nicht das Abbild des Philosophen Hans Blumenberg, sondern das des Filmkritikers und Regisseurs Hans C. Blumenberg.« Blumenbergs Reaktion:

Seit der Veröffentlichung des falschen Bildes sei »der Zustrom der Zeitgenossenschadenfreundlichkeiten stetig«. Er aber habe darauf mit dem Hinweis reagiert, »die Verwechselung besteht nicht im Bild, sondern in der Legende dazu«. Er sei im Buch nämlich gar nicht enthalten, was man an verschiedenen Antworten im Fragebogen, die besser zu einem Filmkritiker als zu ihm passen würden, mühelos auch sehen könne.

Verstecken, täuschen, tarnen, sich der Sichtbarkeit entziehen und im Verborgenen existieren – Epikurs Diktum »λάθε βιώσας«, das vor allem durch Descartes als »Bene vixit qui bene latuit« bekannt gemacht wurde, hätte auch Hans Blumenberg als Lebensdevise für sich in Anspruch genommen: Wer es verstanden hat, sich gut zu verstecken, hat gut gelebt. So gewährt der NDR dem Philosophen Flowermountain postum ein kleines bißchen gutes Leben.

Alexandra Friedrich. »Ein gesellschaftspolitischer Jahresrückblick mit Hartmut Rosa.« NDR kultur, 30.12.2021, https://www.ndr.de/kultur/Ein-gesellschaftspolitischer-Jahresrueckblick-mit-Hartmut-Rosa,jahresrueckblick2090.html.

Hans Blumenberg. Der Mann vom Mond. Über Ernst Jünger. Herausgegeben von Alexander Schmitz und Marcel Lepper. Suhrkamp, 2007, p. 151.

Rüdiger Zill. »Umweg zu sich. Hans Blumenbergs Spiegel-Bild.« Zeitschrift für Ideengeschichte, Heft VII/1, Frühjahr 2013, pp. 81-90, hier p. 90.

Anatomie der Melancholie

Der klassische Philologe Gregory Hays gibt in einer Rezension dreier Titel zum Thema Depression einen konzisen Überblick über die mannigfaltigen Ursachen der Melancholie, die Robert Burton (1577–1640), anglikanischer Geistlicher, Gelehrter und Bibliothekar am Christ Church College in Oxford, in seinem erstmals 1621 unter dem Pseudonym »Democritus Junior« erschienenen Hauptwerk The Anatomy of Melancholy, What it is: With all the Kinds, Causes, Symptomes, Prognostickes, and Several Cures of it. In Three Maine Partitions with their several Sections, Members, and Subsections. Philosophically, Medicinally, Historically, Opened and Cut Up aufzählt, und zwar

Erbsünde, Wildfleisch, Zorn, übermäßige Einsamkeit, Dämonen, stehendes Wasser, Exil, Kohl, zu viel Sex, zu wenig Sex, die Sterne, Milch und Milchprodukte (außer Eselsmilch), der Tod geliebter Menschen, Obst, berufliche Eifersucht, Verstopfung, Neid und Schalentiere.

Burton, der »Herodot der Verzweiflung«, liefert potentielle Heilmittel melancholischer Leiden gleich mit; dazu zählen

Borretsch, Seekrankheit, Furzen, Kerzen, Freundschaft, das Betrachten von Landkarten, das Hören von Musik, das Ansehen historischer Aufführungen, mit Gewürzen gekochtes Widderhirn, ein heißes türkisches Getränk namens Kaffee (»benannt nach einer Beere, die so schwarz wie Ruß und so bitter ist«), Aderlaß, Edelsteine, die Farben Grün, Rot, Gelb und Weiß und – für Frauen – Nähen und Sticken.

Ein derartig buntes Füllhorn von Ursachen und Behandlungen läßt die moderne Pharmako- und Psychotherapie geradezu schwarzgallig erscheinen.

Gregory Hays. »A Mind in Pain.« Rezension zu The Anatomy of Melancholy, von Robert Burton, The Empire of Depression: A New History, von Jonathan Sadowsky, sowie How to Be Depressed, von George Scialabba. The New York Review of Books, vol. LXVIII, no. 16, October 21, 2021, pp. 32-5, hier p. 32.

Denn Blumenberg ist ein anderer: Von Löwen und Menschen (revisited)

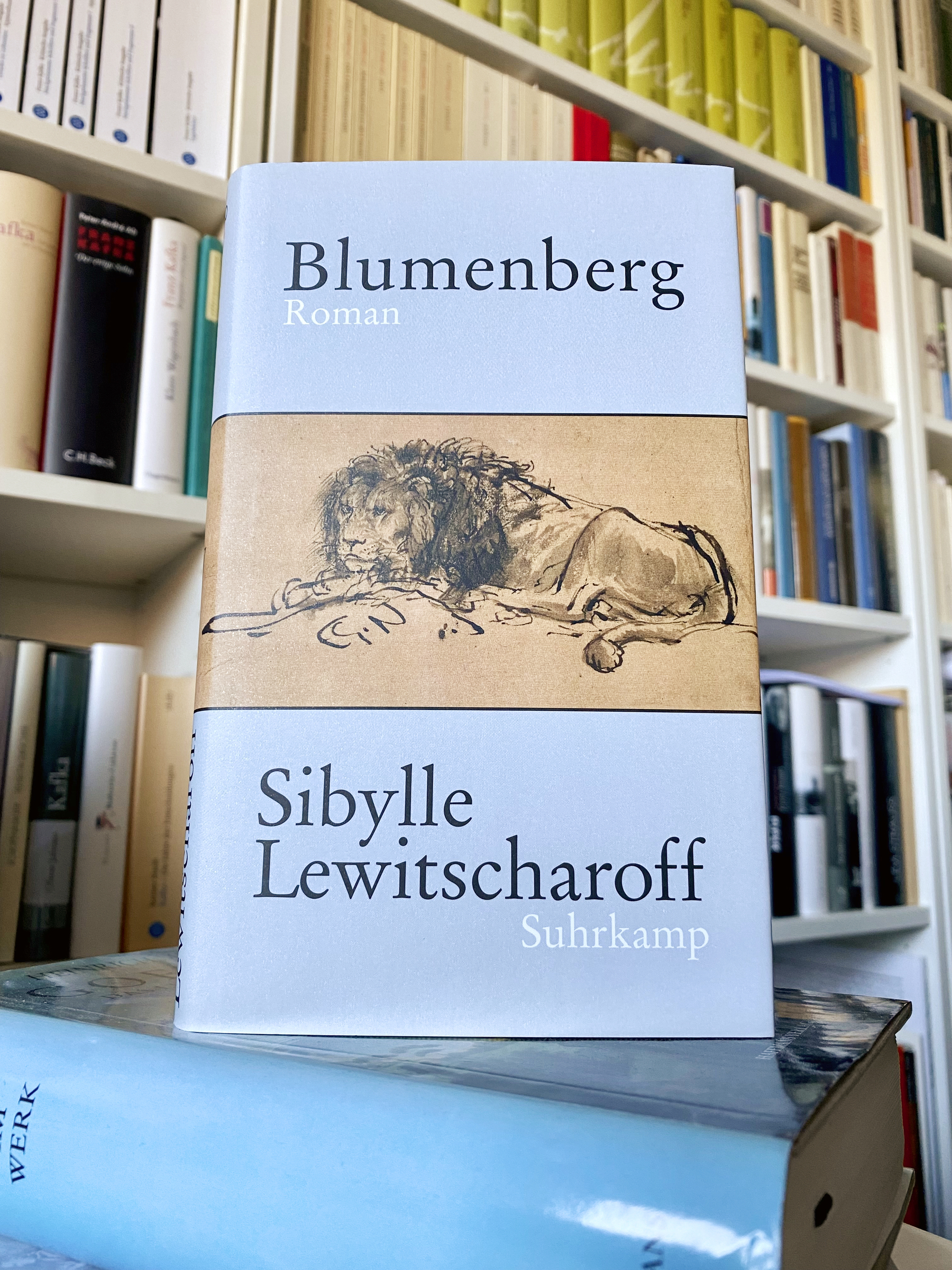

Heute vor zehn Jahren, am 28. September 2011, besuchten Kristy Husz und ich die Blumenberg-Lesung Sibylle Lewitscharoffs in der Stadtbücherei Münster. Grund genug, den Text, den wir über diese Veranstaltung drei Tage später bei carnival of lights veröffentlicht haben, nun zum 10. Jahrestag im Denkkerker unverändert wiederzugeben, allerdings ergänzt um weitere Abbildungen, die Transkription eines Videos sowie eine Entdeckung vor der ehemaligen Denkhöhle des Unlöwen Hans Blumenberg in Altenberge.

Persönliches Exemplar des im September 2011 gekauften Romans

(Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, September 2021)

Persönliches Exemplar des im September 2011 gekauften Romans

(Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, September 2021)

Von Löwen und Menschen: Hans Blumenberg kehrt fellhaft nach Münster zurück

Von Kristy Husz und Nico Schulte-Ebbert, 1. Oktober 2011

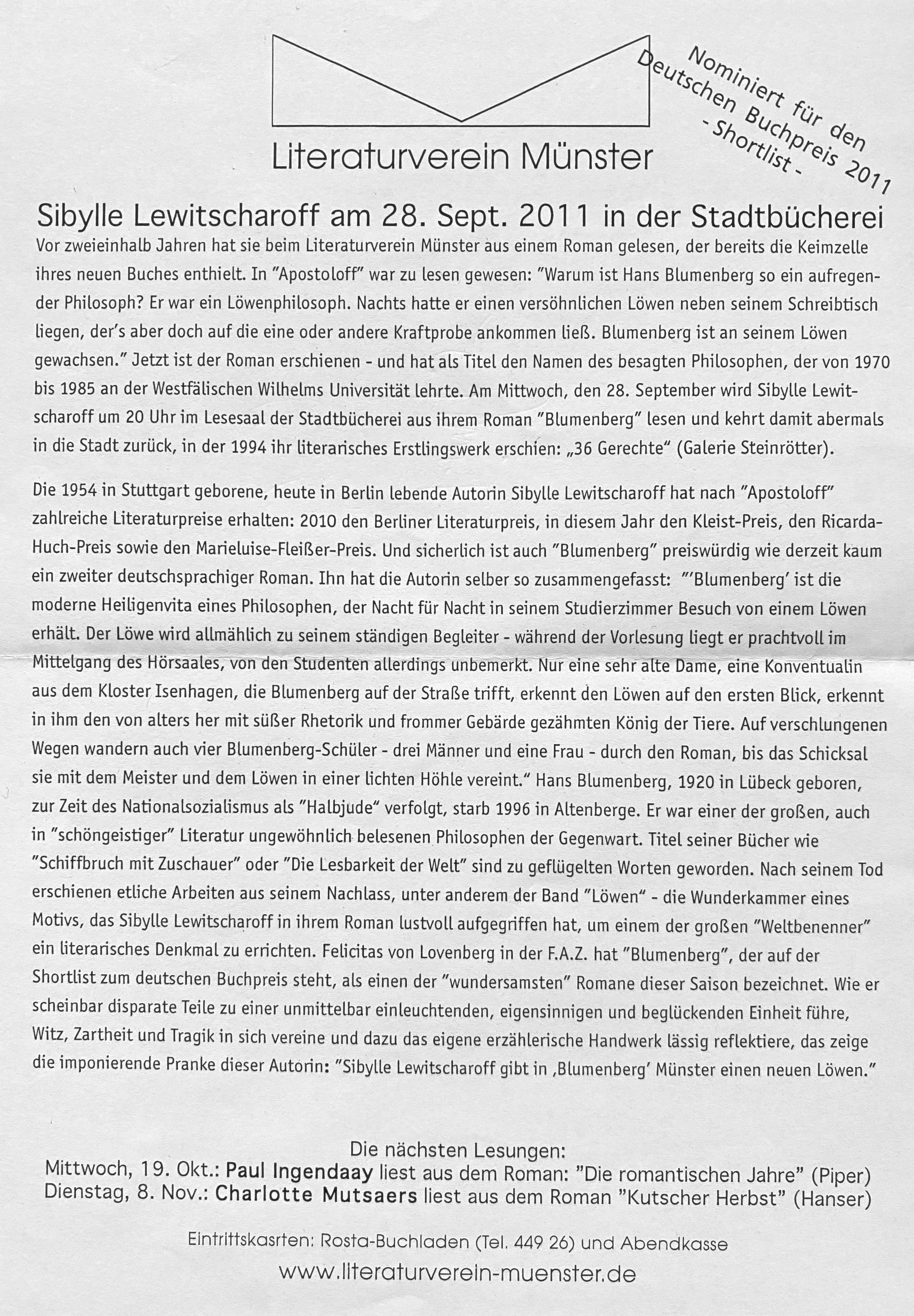

Nach über 25 Jahren erlebte Münster wieder eine Blumenberg-Vorlesung; allerdings handelte es sich hierbei um eine Lesung Sibylle Lewitscharoffs aus ihrem neuesten Roman, der den Namen des Philosophen trägt, und der auf der Shortlist des Deutschen Buchpreises 2011 steht.

Flyer des Literaturvereins Münster zur Lewitscharoff-Lesung

(Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, September 2011)

Flyer des Literaturvereins Münster zur Lewitscharoff-Lesung

(Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, September 2011)

Der Andrang war groß, als sich am Mittwoch, den 28. September, um 19:30 Uhr die Türen der Münsteraner Stadtbücherei öffneten. Der Zeitschriftenlesesaal war mit bunter Bestuhlung in einen Hörsaal verwandelt worden. Hermann Wallmann, Vorsitzender des Literaturvereins Münster, führte durch den Abend, interviewte ausgiebig die Autorin und gab dann dem Publikum Gelegenheit zu Fragen und eigenen Redebeiträgen.

Sibylle Lewitscharoff und Hermann Wallmann

(Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, September 2011, bearbeitet September 2021)

Sibylle Lewitscharoff und Hermann Wallmann

(Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, September 2011, bearbeitet September 2021)

Es meldeten sich unter anderem vier Blumenberg-Schüler zu Wort, die in den Siebziger- und Achtzigerjahren beim Meister gehört hatten und die einige Anekdoten erzählten, aber auch im Roman geschilderte Passagen, etwa die »Coca-Cola-Episode«, bestätigen konnten – was umso erstaunlicher war, da Sibylle Lewitscharoff Blumenberg nie persönlich begegnet war, nie eine Veranstaltung von ihm besucht hatte.

Eckard Rolf, Professor am Germanistischen Institut der WWU und Blumenberg-Schüler, bringt Lob und Kritik an

(Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, September 2011, bearbeitet von NSE, September 2021)

Eckard Rolf, Professor am Germanistischen Institut der WWU und Blumenberg-Schüler, bringt Lob und Kritik an

(Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, September 2011, bearbeitet von NSE, September 2021)

Die studierte Religionswissenschaftlerin las zwei Auszüge aus Blumenberg vor: das Anfangskapitel sowie den Beginn des Ägyptenkapitels. Ihre Betonung mit schwäbischer Färbung zog die Besucher als Hörer in ihren Bann. Sie genoß es, Wörter zu dehnen, sich Zeit bei ihrer Aussprache zu lassen, was an das überlieferte Gebaren Blumenbergs während seiner Vorlesungen erinnerte.

Die Löwen und Katzenartigen im Roman – allen voran im Namen der Autorin selbst, aber auch versteckte und weniger versteckte wie im Emblem von Blumenbergs Peugeot, in Richards Panther-Traum, in der Erwähnung der Sphinx und des »Löwen von Münster« (Graf von Galen) – breiten unter der Geschichte einen doppelten Boden aus, ein dicht geknüpftes Netz aus Anspielungen, denen nachzuspüren jedem an Blumenberg geschulten Geist besondere Freude bereitet. Lewitscharoff gab dazu eine kurze Einführung in die religionshistorische Bedeutung des Löwen als Begleiter der Heiligen, erklärte, daß Blumenberg in seinen Bestrebungen der Distanznahme im Löwen alle Leidenschaften der Ablenkung von der nächtlichen Geistesarbeit sah.

Dem Blumenbergschen Bemühen um Distanz und Diskretion zollte die Autorin beim Schreiben Respekt, indem sie den großen Philosophen stets unter seinem Nachnamen auftreten läßt, niemals versucht, mit einer Nennung des Vornamens künstlich Nähe herzustellen. Im Gegensatz dazu wird der Student Hansjörg Bitzer, der seine Initialen mit Blumenberg teilt, durchweg unter dem beinahe intimen, Vertrautheit suggerierenden Kosenamen »Hansi« geführt.

Einem der anwesenden Blumenbergianer ging der von Lewitscharoff gewahrte Abstand jedoch nicht weit genug. Er wies darauf hin, daß sie allein schon durch Beschreiben ein bestimmtes Bild und damit eine Verzerrung Blumenbergs angefertigt habe, des Mannes, der sich ungern ablichten ließ und die Anzahl im Umlauf befindlicher Portraits bewußt sehr gering halten wollte.

Nach der Lesung in Gespräche vertieft: Eckard Rolf (links im weinroten Polohemd) und Burkhard Spinnen (rechts mit Schal)

(Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, September 2011, bearbeitet von NSE, September 2021)

Nach der Lesung in Gespräche vertieft: Eckard Rolf (links im weinroten Polohemd) und Burkhard Spinnen (rechts mit Schal)

(Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, September 2011, bearbeitet von NSE, September 2021)

Abstand hin, Verzerrung her: Im Roman wird nicht nur das Schicksal der Coca-Cola-Flaschen treffend skizziert, auch Blumenbergs Affinität zur Technik und gleichzeitig zur Theologie und Philosophie bekommt eine anschauliche Würdigung. Der Löwe, sein Alter Ego, ist eben nicht bloß ein Heiligenbegleiter und damit Geistesweltvertreter; er sitzt ebenso im technischen Wunderwerk des Automobils, steckt im doppelten Sinne im Blumenbergschen Peugeot.

Derselbe Wagen wiederum wird zur Projektionsfläche Isas. Ein Blumenstrauß liegt in Altenberge und harrt der Entdeckung, als sie sich in dieses Gefährt träumt. »Es goß in Strömen« währenddessen, immer und immer wieder, als hätte sie nicht Springsteens »The River«, sondern eine Zeile aus einer angeblich autobiographisch angehauchten Sting-Komposition im Kopf: »Wet bus stop, she’s waiting / His car is warm and dry«.

Passend dazu erzählte die Autorin, daß viele autobiographische Aspekte aus ihrer eigenen Studienzeit in Berlin miteingeflossen sind; so beruht etwa Hansis Beratungsshop auf einer wahren Begebenheit und ist die erste Riege der Blumenberg-Enthusiasten den »Halbverrückten« nachempfunden, die Lewitscharoffs Professoren Klaus Heinrich und Jacob Taubes umschwärmten.

Sibylle Lewitscharoff im Smalltalk mit Nico Schulte-Ebbert

(Kristy Husz, September 2011, bearbeitet von Nico Schulte-Ebbert, September 2021)

Sibylle Lewitscharoff im Smalltalk mit Nico Schulte-Ebbert

(Kristy Husz, September 2011, bearbeitet von Nico Schulte-Ebbert, September 2021)

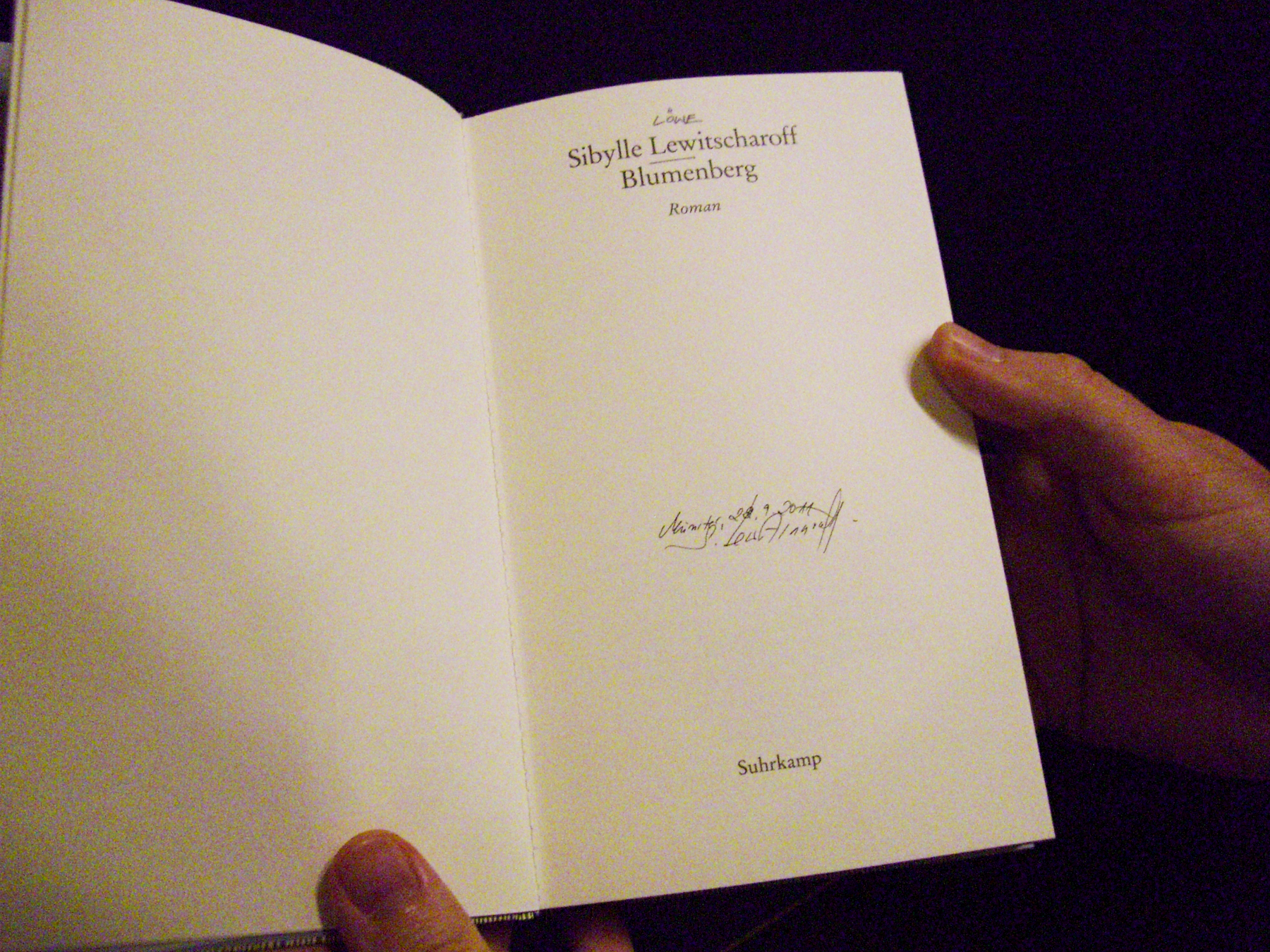

Am Ende der Lesung signierte Sibylle Lewitscharoff geduldig und freundlich Bücher und stand nebenbei für Smalltalk bereit. Der Löwenanteil der Besucher hatte zuvor am Büchertisch Blumenberg erstanden – sich auch am Werk der Titelfigur zu versuchen, diesen Entschluß fassten insgeheim sicher nicht wenige. Gut in die Tat umgesetzt werden könnte er mit der Miniaturensammlung Löwen.

Lewitscharoffs feinziseliertes Autogramm

(Kristy Husz, September 2011, bearbeitet von Nico Schulte-Ebbert, September 2021)

Lewitscharoffs feinziseliertes Autogramm

(Kristy Husz, September 2011, bearbeitet von Nico Schulte-Ebbert, September 2021)

Nicht nur photographische Impressionen dieses Abends vor zehn Jahren sind erhalten; auch ein gut vierminütiges Video einer Wortmeldung Eckard Rolfs befindet sich unter den Archivalien, dessen Transkription folgend angefügt ist.

Nun bin ich der Meinung, daß, durch das, was Sie

[unverständlich]erzählt haben, also in gewisser Weise eine Gegendarstellung stattfinden könnte, also zumindest in ein paar Punkten. Also, äh, sagen wir mal, diese Figur Isa, die da die Tochter eines Knopffabrikanten ist…

[Stimme aus dem Auditorium]Aus Heilbronn.

…aus Heilbronn, und sie selbst, also Knopf, hab ich mir sagen lassen, ist wahrscheinlich Symbol der Eitelkeit. Und die also bei Blumenberg in der ersten Reihe der Vorlesung sitzt, wahrscheinlich, weil das schick ist – das ist eine gute Idee, also eine literarisch gute Idee. Und daß man dann außerdem sagt, die habe eigentlich auch ihre Eltern schon auf, darauf vorbereitet, in Paris ein Semester zu studieren, und ausgerechnet bei Jacques Lacan – das ist eine sehr interessante Idee. Dennoch habe ich den Eindruck, daß das zu sehr eine Projektion dieser Berliner Verhältnisse von Klaus Heinrich und Jacob Taubes auf Münster ist. Ich habe also solche Beobachtungen direkt nicht gemacht in diesen Vorlesungen, die immer im Schloß S 10

[sic!]stattgefunden haben, freitags von 14 bis 16 Uhr.[Lachen aus dem Publikum]Eine zweite Sache, ich, also ich meine, ich würde jetzt in großer Gefahr sein, hier ein Korreferat zu halten; ich werde mich beherrschen. Aber noch eine zweite Sache: Sie haben mal diesen Student Gerhard, ähm, geschildert, daß er schon zu Schulzeiten, wie das bei Ihnen ja persönlich wohl der Fall gewesen ist, die Genesis der kopernikanischen Welt gelesen hat, von dem übrigens Carl Schmitt Blumenberg in einem Brief mitgeteilt hat, nach der Lektüre, es sei hinreißend. Gut, deswegen ist auch zu verstehen, daß dieser Student alles angestrichen hat, so daß das Buch richtig aufquillt allein von den Anstreichungen. Jetzt wäre da eine gewisse Erzählchance meines Erachtens gewesen, die darin bestanden hätte, einen kleinen Eindruck zu geben, was diese Studenten, was er dann doch davon verstanden hätte, als Schüler, und was ihn vielleicht auch[entfernt?]hätte, und da würde ich zum Beispiel sagen, da hätte man diese Episode erzählen können, die der evangelische Theologe Andreas Osiander[geboren 1496/98 in Gunzenhausen, gestorben 1552 in Königsberg]bei der Drucklegung des Buches von Kopernikus gespielt hat. Daß der da zum Beispiel den Titel des Buches verändert hat, daß er eine Vorrede von Kopernikus unterdrückt hat und selbst eine Vorrede geschrieben hat, anonym, die das Gegenteilige des epochemachenden Buches zum Ausdruck brachte. Das wäre eine Erzählchance gewesen, aber ich finde andererseits[unverständlich], daß Sie also gesagt haben, Sie zitieren nicht, Sie haben es auch weitgehend eingehalten; es gibt[unverständlich]Zitat aus Höhlenausgänge, aber Sie haben es nicht als Zitat geschrieben, das ist richtig, aber man hätte da, also sagen wir mal – gut, es gibt da natürlich so einzelne Teile von Sätzen, wie Sie sagten, mit Barabbas und Matthäuspassion, also Sie haben das zum Teil dann doch genutzt, aber es war, glaube ich, dann doch richtig, auf dieses Zitieren da zu verzichten; das würde den Rahmen gesprengt haben. Ich hätte noch eine weitere Idee[unverständlich, Lachen aus dem Publikum]. Vielen Dank. Ach, ich wollte noch eins sagen[Lachen aus dem Publikum]: Ich habe selbst, äh, einmal, vor 23 Monaten genau, einen FAZ-Artikel geschrieben, der charakterisiert die Rolle von Blumenberg als Hochschullehrer[»Teststrecke für das Werk. Hans Blumenberg als Hochschullehrer.« _Frankfurter Allgemeine Zeitung_, 28. Oktober 2009, p. N 5]. Ich habe hier ein paar Kopien. Wenn jemand[unverständlich, Lachen aus dem Publikum]. Danke.

Blumenbergs Denkhöhle im Grünen Weg 30 in Altenberge

(Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, Oktober 2011, bearbeitet von NSE, September 2021)

Blumenbergs Denkhöhle im Grünen Weg 30 in Altenberge

(Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, Oktober 2011, bearbeitet von NSE, September 2021)

Gut vier Wochen nach der Lesung, am 26. Oktober 2011, statteten Kristy Husz und ich Altenberge einen kurzen Besuch ab, genauer: dem Grünen Weg, wo Blumenberg gewohnt hat. Statt eines Löwen fanden wir allerdings bloß das welke Blatt eines Ginkgo biloba vor, und zwar direkt auf der Straße vor Hausnummer 30. Der Goethe-Kenner Blumenberg hätte diesen Fund vielleicht als einen mit Bedeutsamkeit angereicherten verschmitzt lächelnd zur Kenntnis genommen, denn: »Dieses Baum’s Blatt, der von Osten / Meinem Garten anvertraut, / Giebt geheimen Sinn zu kosten / Wie’s den Wissenden erbaut«.

Ausgewachsenes Ginkgoblatt im Grünen Weg

(Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, Oktober 2011, bearbeitet von NSE, September 2021)

Ausgewachsenes Ginkgoblatt im Grünen Weg

(Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, Oktober 2011, bearbeitet von NSE, September 2021)

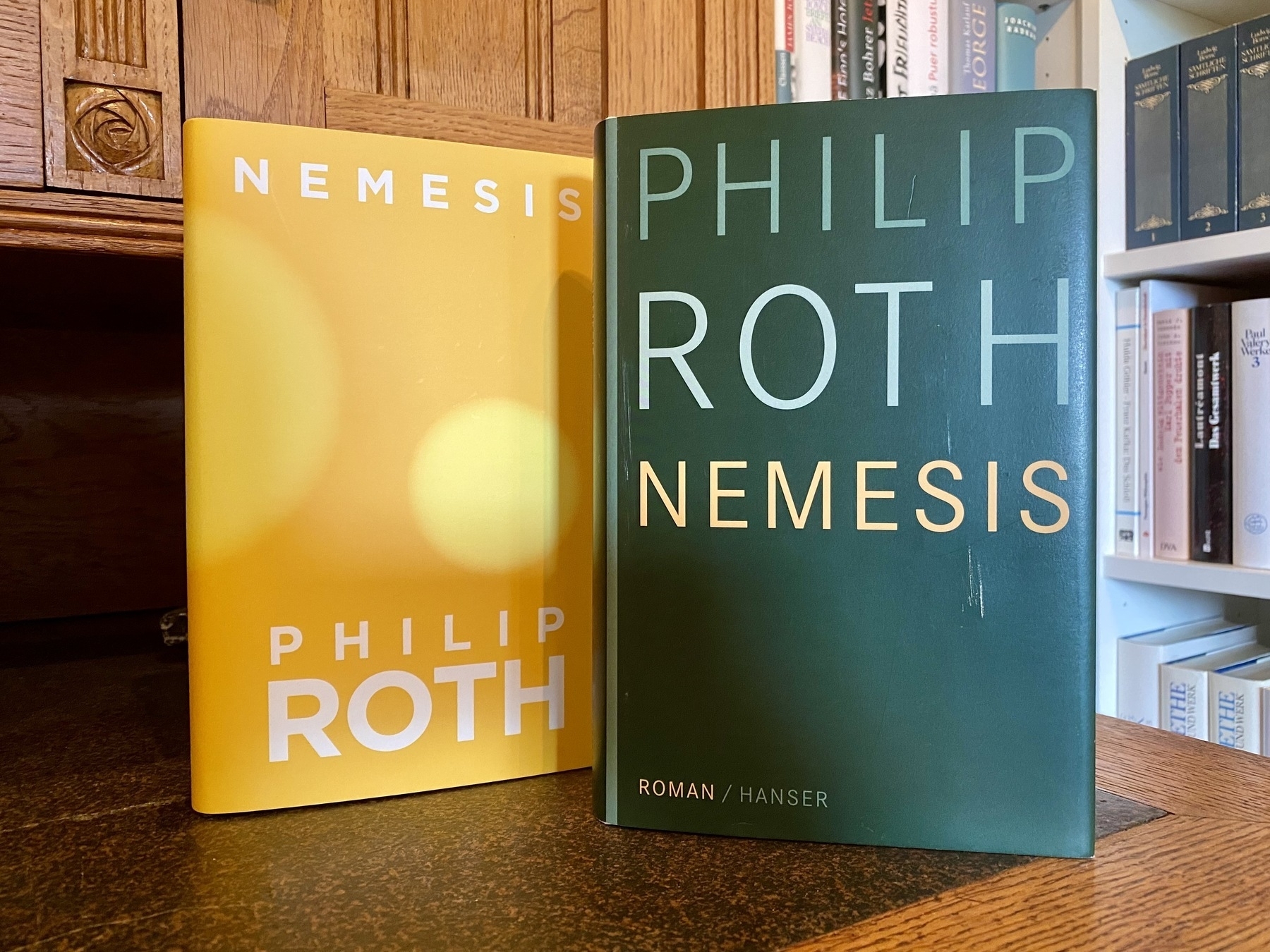

Nemesis

Nemesis (Νέμεσις), so erfährt man aus dem Kleinen Pauly, ist »das zur Augenblicksgottheit anthropomorphisierte dämon[ische] Schicksalswalten«; eine »Zuweiserin, Vergelterin […] Straferin und Rächerin«. Sie ist die »[m]ytholog[ische] Tochter der Nyx [Νύξ, die Göttin der Nacht] und des Okeanos [Ὠκεανός, der Gott eines die Welt umfließenden Stromes]«. Das Gründliche mythologische Lexikon des Rektors und Altertumsforschers Benjamin Hederich (1675-1748), das Goethe intensiv genutzt hat, gibt ausführlichere Informationen. So heißt es etwa im dritten Paragraphen zum Wesen der Nemesis:

Sie war eine Goettinn, welche insonderheit die Menschen, wegen ihres Hochmuths, und der daher ruehrenden Frevelthaten, wie auch ihrer uebermuethigen Bosheit halber, strafete.

[…]Dagegen belohnete sie das Gute, und unterdrueckete also bald die Stolzen und erhob die Frommen aus dem Staube.[…]Sie wird daher fuer eine strenge Goettinn gehalten;[…]und zwar sogar des Krieges,[…]wie nicht weniger der Todten,[…]und auch der Verliebten.

Am 29. September 2010 erwarb ich bei Poertgen-Herder in der Salzstraße 56 in Münster nicht nur das Romantik-Lehrbuch meines im Vorjahr verstorbenen Doktorvaters Detlef Kremer, das ich Kristy Husz zum Geschenk machte; ich kaufte zudem für 14,99 Euro die bei Jonathan Cape in London erschienene Ausgabe von Philip Roths einunddreißigstem Buch: Nemesis, sein letzter Roman.

Nemesis-Double: Die englisch- und deutschsprachige Ausgabe von Philip Roths letztem Roman

(Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, August 2021)

Nemesis-Double: Die englisch- und deutschsprachige Ausgabe von Philip Roths letztem Roman

(Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, August 2021)

Siebeneinhalb Jahre später, am 26. Februar 2018, bestellte ich bei Medimops die 2011 bei Carl Hanser erschienene und von Dirk van Gunsteren übersetzte deutsche Ausgabe von Nemesis. Es sollten weitere dreieinhalb Jahre vergehen – gut elf Jahre nach Erwerb der englischsprachigen Ausgabe –, bevor ich endlich – und man könnte vielleicht sagen: zum richtigen, zum passenden Zeitpunkt – diese Übertragung zu lesen begann und die Lektüre des nur gut 210 Seiten umfassenden Romans nach drei Tagen abschloß. Es fiel mir nicht schwer, die von Roth vor dem Hintergrund einer fiktiven Polioepidemie im Sommer 1944 gezeichnete Handlung sowie die Sorgen und Ängste der Charaktere vor Ansteckung, Leid und Tod, ihre Unsicherheit, Vorurteile und die Suche nach Sündenböcken auf die aktuelle COVID-19-Pandemie zu übertragen. Zwei Passagen spiegeln dabei besonders deutliche Parallelen.

Kurz bevor der dreiundzwanzigjährige Protagonist Eugene »Bucky« Cantor – Jordan Mejias alias Peter Hammel nennt ihn in seiner Rezension für die FAZ, die ausgedruckt in meiner englischsprachigen Ausgabe liegt, einen »wiedergeborene[n] Hiob« – im Juni 1944 Newark verläßt, um im Sommercamp Indian Hill in den Poconos eine Stelle als Bademeister anzutreten, findet sich der folgende Abschnitt:

Unter der Überschrift »Das Polio-Bulletin« gab es jetzt allabendlich eine Spalte auf der Titelseite der Newark Evening News. Es stand unter dem Foto eines Quarantäneschildes mit der Aufschrift: »Gesundheitsamt Newark, New Jersey – Zutritt verboten. In diesem Gebäude hat es einen Fall von Polio gegeben. Personen, die gegen die Isolations- und Quarantäneverordnungen des Gesundheitsamtes verstoßen oder dieses Schild unbefugt entfernen, verändern oder unkenntlich machen, werden mit einer Geldstrafe von bis zu 50 Dollar bestraft.« Dieses Bulletin wurde auch täglich im örtlichen Radiosender verlesen und informierte die Bürger über die Anzahl und die Verteilung der Poliofälle in der Stadt und alle anderen wichtigen Entwicklungen. Bisher hatten die Leute nicht das gelesen und gehört, was sie zu lesen und zu hören hofften: Die Epidemie ging nicht zurück – vielmehr hatte die Zahl der Fälle seit dem Vortag zugenommen. Diese Zahlen waren natürlich beängstigend, entmutigend und zermürbend, denn dies waren nicht die unpersönlichen Zahlen, wie man sie sonst in der Zeitung las oder im Radio hörte, keine Zahlen, die dazu dienten, ein Haus zu finden, das Alter eines Menschen zu bestimmen oder den Preis von einem Paar Schuhe zu nennen. Es waren die furchterregenden Zahlen, die das Fortschreiten einer schrecklichen Krankheit bezifferten, und in den sechzehn Bezirken Newarks wurden sie aufgenommen wie die Zahlen der im Krieg gefallenen, verwundeten und vermissten Soldaten. Denn auch dies war ein Krieg, in dem es Tod, Zerstörung, Verdammnis und all die anderen Verheerungen des Krieges gab, es war ein Krieg, der gegen die Kinder von Newark geführt wurde. Nemesis, p. 105

Später, als Bucky vom Camp aus mit seiner Großmutter in Weequahic, einem weitgehend jüdisch geprägten Viertel Newarks, in dem auch Philip Roth aufgewachsen ist, telephoniert, berichtet diese ihrem Enkel:

Die Lage ist schlimm, Eugene. Die Leute sind aufgebracht. Sie haben große Angst. Alle haben Angst um ihre Kinder. Gott sei Dank bist du nicht hier. Die Busfahrer der Linien 8 und 14 sagen, dass sie nur noch durch Weequahic fahren, wenn sie Schutzmasken kriegen. Und es gibt welche, die sagen, dass sie überhaupt nicht mehr durch Weequahic fahren werden. Die Briefträger wollen die Post nicht mehr ausliefern. Die Lastwagenfahrer weigern sich, die Läden und Lebensmittelgeschäfte und Tankstellen und so weiter zu beliefern. Wenn Leute aus anderen Vierteln durch Weequahic fahren, kurbeln sie alle Fenster rauf, ganz gleich, wie heiß es ist. Die Antisemiten sagen, dass sich die Polio ausbreitet, kommt daher, dass hier so viele Juden leben. Wegen all der Juden – darum geht die Polio von Weequahic aus, und darum muss man die Juden isolieren. Manche von denen hören sich so an, als würden sie denken, die beste Methode, die Polio loszuwerden, bestehe darin, Wequahic [sic!] mit allen Juden, die dort leben, niederzubrennen. Es gibt viel Feindseligkeit, weil die Leute aus lauter Angst verrückte Sachen sagen. Aus Angst und Hass. Ich bin in dieser Stadt geboren, aber so etwas habe ich noch nie erlebt. Als würde alles zusammenbrechen. Nemesis, pp. 151-2

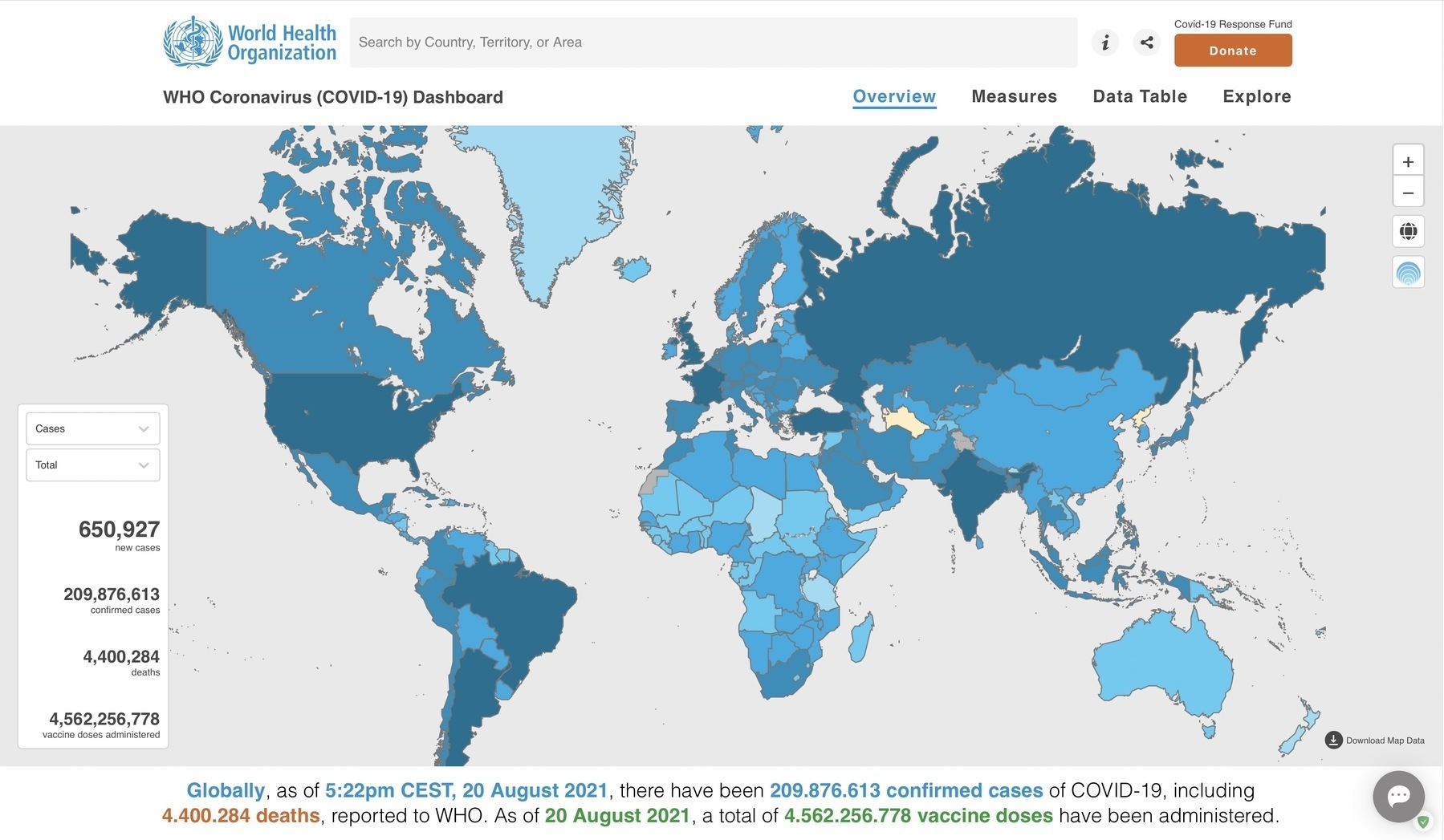

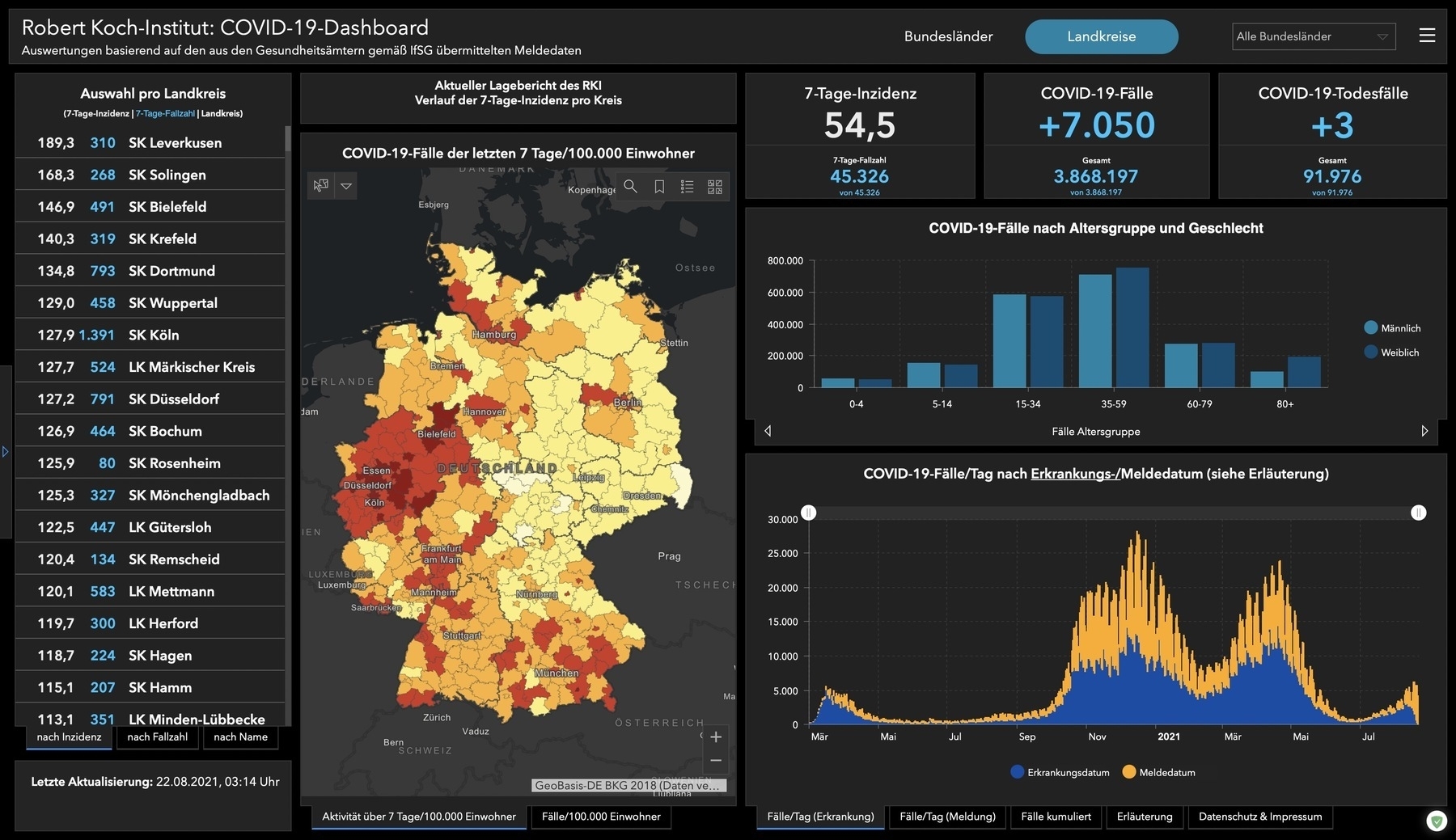

Obschon der Zusammenbruch von allem noch immer auf sich warten läßt, erzeugen Zahlen, Inzidenzwerte, Karten mit Warnfarben, Statistiken, Diagramme und Kurven zumindest das Gefühl, kurz vor einem globalen Kollaps zu stehen.

WHO Coronavirus (COVID-19) Dashboard, Stand: 20 August 2021, 5:22pm CEST

WHO Coronavirus (COVID-19) Dashboard, Stand: 20 August 2021, 5:22pm CEST

Robert Koch-Institut: COVID-19-Dashboard, Stand: 22.08.2021, 03:14 Uhr

Robert Koch-Institut: COVID-19-Dashboard, Stand: 22.08.2021, 03:14 Uhr

Vielleicht zeigt sich Nemesis genau in diesen abstrakten, doch zugleich so konkretes Leid und so subtil, so hartnäckig spürbare Angst vermittelnden Zahlen, die uns seit über anderthalb Pandemie-Jahren beschäftigen und belasten. »Epidemien«, erklärt Dr. Steinberg im Sommer 1944 in Nemesis, »besitzen die Eigenart, mit einemmal an Schwung zu verlieren. Diese hier ist in vollem Gang. Wir müssen dem, was passiert, begegnen und abwarten, ob die Welle abebbt oder nicht.« (p. 84). Und Arnie Mesnikoff, der allwissende Erzähler, fügt, als er seinem ehemaligen Lehrer Bucky Cantor 1971 wiederbegegnet, hinzu: »Mit der Entwicklung des Impfstoffs hat die Medizin des zwanzigsten Jahrhunderts einen enormen Fortschritt gemacht, nur leider kam er für uns zu spät.« (p. 194)

Ein Impfstoff ist immer auch eine Waffe im Kampf gegen Nemesis.

»Nemesis.« Der Kleine Pauly. Lexikon der Antike in fünf Bänden. Auf der Grundlage von Pauly’s Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft unter Mitwirkung zahlreicher Fachgelehrter bearbeitet und herausgegeben von Konrat Ziegler und Walther Sontheimer. Bd. 4: Nasidius – Scaurus. Deutscher Taschenbuch Verlag, 1979, Sp. 48-9, hier Sp. 48.

»Nemesis.« Gründliches mythologisches Lexikon, von Benjamin Hederich. Reprographischer Nachdruck der Ausgabe Leipzig, Gleditsch, 1770. WBG, 1996, Sp. 1701-7, hier Sp. 1701-2.

Philip Roth. Nemesis. Aus dem Amerikanischen von Dirk van Gunsteren. Hanser, 2011.

Jordan Mejias. »Mit Gott kann nur der Zufall gemeint sein.« Rezension zu Nemesis, von Philip Roth. Frankfurter Allgemeine Zeitung, 06.10.2010, p. 29.

Im Westen was Neues

Assoziationsräume kontinentaler Dimensionen taten sich auf, als ich kürzlich über einen unscheinbaren Druckfehler stolperte. Im Habermas-Themenheft der Zeitschrift für Ideengeschichte findet sich der folgende Satz:

Die Strauss’sche Pointe erinnert an ein Bonmot des Habermas-Schülers Claus Offe zur Zeit des Mauerfalls, nachdem es für den Western nun darauf ankäme – nicht nur besser, sondern gut zu sein.

Gemeint ist hier natürlich nicht das Kino-Genre des Westerns, sondern der Westen, sprich die politische Welt der NATO-Staaten et al., die dem Ostblock entgegenstanden. Daß sich nun dieser Tippfehler ausgerechnet in einem Text befindet, der sich mit einem Brief des in Chicago (und damit auf der nordamerikanischen Bühne des Westerns) lehrenden Leo Strauss an Jürgen Habermas vom 27. April 1964 beschäftigt, ist ebenso verblüffend wie der Name des Autors dieses Kurzbeitrags: Der 1957 geborene, an der Universität Halle-Wittenberg lehrende Politikwissenschaftler Harald Bluhm öffnet unbeabsichtigt einen weiteren Assoziationskanal ins Land des Westerns durch die Ähnlichkeit seines Namens mit dem des 2019 verstorbenen amerikanischen Literaturwissenschaftlers Harold Bloom.

So werden Gedankenräume durch einen zusätzlichen Buchstaben besiedelt und erobert, was den politischen Westen in einen mythischen verwandelt.

Harald Bluhm. »Ein politischer Denkzettel aus Chicago. Leo Strauss liest die Leviten.« Zeitschrift für Ideengeschichte, Heft XV/3, Herbst 2021, pp. 28-30, hier p. 30.

Von temporalen und Identitätsumwidmungen

Am 7. August 2021 um 19:46 Uhr fügte FAZ-Herausgeber Jürgen Kaube alias »Grammaticus« einen Kommentar unter einen intellektuell anspruchsvollen und ansprechenden Beitrag seines Kölner Feuilletonkorrespondenten Patrick Bahners an, der sich mit einer Widmung Carl Schmitts an Ernst Jünger auseinandersetzt. Kaubes Kommentar, der sich nicht auf den Inhalt des Textes bezieht, ist mit »Apropos Fehler« betitelt und lautet:

»Noch im gleichen Jahr ließ Schmitt drei weitere Bücher folgen.« Was ist ein »gleiches Jahr«? Jahre sind irgendwie alle gleich. Nein, es muss heißen: »im selben Jahr«.

Dieser Fehler wurde im Text nicht korrigiert. Stattdessen findet sich am Ende der ausgreifenden Bahnersschen Überlegungen folgende Redaktionsanmerkung:

Eine frühere Fassung des Artikels ist versehentlich mit einem falschen Bild veröffentlicht worden. Der Bildunterschrift zufolge wäre auf dem Bild »Carl Schmitt, Staatsrechtswissenschaftler, im Jahr 2008« zu sehen gewesen, dabei zeigte es den Historiker Edgar Feuchtwanger, der 2008 ein Buch über den Briefwechsel seines Vaters Ludwig Feuchtwanger mit Carl Schmitt herausgebracht hatte. Wir bitten, das Versehen zu entschuldigen.

Fazit: Schmitt, der im Jahre 2008 bereits seit 23 Jahren tot war, ist nicht Feuchtwanger, konnte es auch nicht sein; und ein gleiches Jahr kann nur dasselbe sein. Welch schöne Widmungsoptionen!

Patrick Bahners. »Wer a) sagt, darf auch b) sagen.« Frankfurter Allgemeine Zeitung, 07.08.2021, https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/buecher/autoren/eine-widmung-carl-schmitts-wer-a-sagt-darf-auch-b-sagen-17470147.html?printPagedArticle=true#pageIndex_5.

Bootlegs und Wheelchairs

Ich erfahre aus dem Rolling Stone Magazine von der Existenz und der kreativen Pionierleistung des 1994 verstorbenen Mike »The Mic« Millard:

Er benutzte einen gefälschten Rollstuhl, um ein Nakamichi-550-Tonbandgerät in die Shows der siebziger und achtziger Jahre im Los Angeles Forum zu schmuggeln. Wenn die Lichter ausgingen, verband er das Gerät mit Mikrophonen, die an seinem Hut befestigt waren, und ging einfach nach vorne in den Saal. Mit diesem Trick konnte er Konzerte von Led Zeppelin, Eric Clapton, den Rolling Stones, Genesis, Rush, Yes und vielen anderen mit unglaublicher Klangqualität und wenig Publikumslärm aufnehmen.

Aufgrund des optimierten Rollstuhls bekommt das Wort »Bootleg« eine weitere Bedeutungsdimension. Ursprünglich war bootleg, so heißt es im Wiktionary,

ein Spitzname für Schmuggler in der Regierungszeit König Georges III.

[1760-1820], abgeleitet von der Sitte der Schmuggler, Pakete mit Wertsachen in ihren großen Seestiefeln zu verstecken, wenn sie den Küstenwächtern des Königs ausweichen wollten.

Merriam-Webster, das die erste Verwendung des Substantivs bootleg auf das Jahr 1634 und damit gut 130 Jahre vor die Regentschaft Georges III. datiert, definiert zwei Bedeutungen des transitiven Verbs to bootleg:

1 a : illegal (alkoholischen Alkohol) bei sich tragen 1 b : illegal (alkoholische Getränke) herstellen, verkaufen oder zum Verkauf transportieren

2 a : illegal oder unbefugt herstellen, vervielfältigen oder vertreiben 2 b : SCHMUGGELN

Mike Millard wird die Ehre zuteil, das gesamte semantische Spektrum dieses Begriffs geradezu vorbildlich abgedeckt zu haben: Nicht nur produzierte er Illegales (während er sicherlich das ein oder andere alkoholische Getränk zu sich nahm), er stellte mit seiner Rollstuhl-Methode auch eine subtile Verbindung zwischen Stiefel (boot) und Bein (leg) her; seine Bootlegs waren (auch) Wheelchairs.

Andy Greene. »Pink Floyd’s Greatest ›Wish You Were Here‹ Tour Bootleg Resurfaces With Remastered Sound.« Rolling Stone, July 6, 2021, https://www.rollingstone.com/music/music-news/pink-floyd-wish-you-here-tour-bootleg-remastered-sound-1193122/.

Staubige Entropie

Einem bereits 2014 ausgestrahlten und am vergangenen Sonntag wiederholten Beitrag im Deutschlandfunk entnehme ich die so augenöffnende wie triviale Feststellung:

Staub ist der sinnentleerte Rest von allem. Ein Pullover flust, aber eine Fluse pullovert nicht. Mit anderen Worten: Die Entropie hat eine unumkehrbare Richtung so wie der Zeitpfeil. Am Ende erwartet uns immer Staub.

Man meint, die Hand eines Poeten habe die Entropie erschaffen; die nicht-pullovernde Fluse ist jedoch bloß schaler Ausdruck physikalischer Gesetzmäßigkeiten.

Thomas Palzer. »Staub – Melancholie der Materie.« Deutschlandfunk. Essay und Diskurs, 6. Juni 2021, 7:37-56, http://podcast-mp3.dradio.de/podcast/2021/06/06/staub_melancholie_der_materie_dlf_20210606_0930_4027e76a.mp3.

Zivilisationsliterat

Die New York Review of Books druckt einen Essay des 1956 geborenen Politikwissenschaftlers Mark Lilla ab, der in etwas veränderter Form als Einleitung zu der am 18. Mai erschienenen Neuausgabe von Thomas Manns Reflections of a Non-political Man fungiert. Darin heißt es unter anderem:

Who, then, is the intellectual proponent of »politics«? Mann calls him the Zivilizationsliterat

[sic!], an unlovely term even in German, which the English translator, Walter D. Morris, renders as »civilization’s literary man.« (A better translation might simply have been »Heinrich.«)

Der Literat als Gegensatz, als Feind des Ästheten, des wahren Künstlers, ist in Thomas Manns Augen sein älterer Bruder Heinrich, und genau auf diese Geschwisterungleichheit, ja diesen Brüderzwist spielt Lilla mit seinem Übersetzungsvorschlag augenzwinkernd an.

Mark Lilla. »The Writer Apart.« The New York Review of Books, vol. LXVIII, no. 8, May 13, 2021, pp. 18-21, hier p. 20.