33 gute Vorsätze fürs neue Jahr

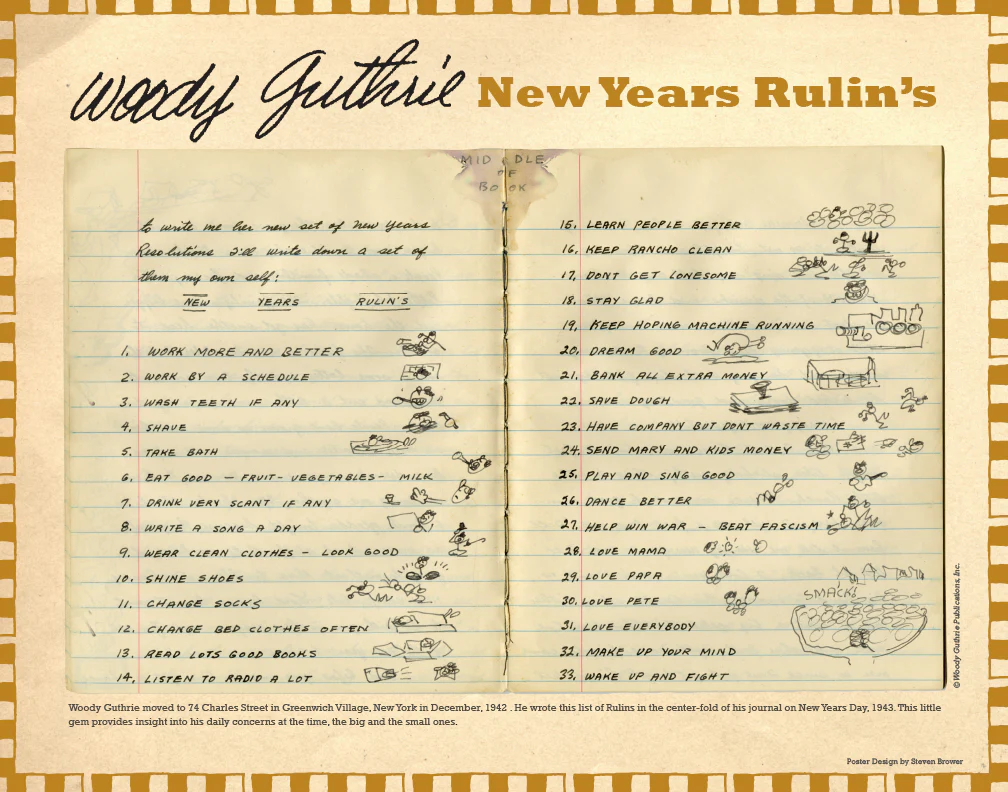

All jenen, die noch Inspiration suchen für gute Jahresvorsätze (New Years Rulin’s), sei die nachfolgende Liste empfohlen, die der amerikanische Folk-Musiker Woody Guthrie (1912-1967) am 1. Januar 1943 in leserlichen Majuskeln in sein Tagebuch notierte.

Woody Guthries Vorsätze für 1943

Woody Guthries Vorsätze für 1943

- Mehr und besser arbeiten

- Nach einem Zeitplan arbeiten

- Zähne putzen, falls vorhanden

- Sich rasieren

- Baden

- Gut essen – Obst – Gemüse – Milch

- Sehr wenig trinken, falls überhaupt

- Jeden Tag ein Lied schreiben

- Trage saubere Kleidung – sieh gut aus

- Putze deine Schuhe

- Wechsle deine Socken

- Wechsle häufig deine Bettwäsche

- Lies viele gute Bücher

- Höre viel Radio

- Lerne Menschen besser kennen

- Halte die Ranch sauber

- Sei nicht einsam

- Bleibe fröhlich

- Halte die Hoffnungsmaschine am Laufen

- Träume gut

- Lege alles zusätzliche Geld auf die Bank

- Geld sparen

- Gesellschaft haben, aber keine Zeit verschwenden

- Mary und den Kindern Geld schicken

- Gut spielen und singen

- Besser tanzen

- Helfen, den Krieg zu gewinnen – den Faschismus besiegen

- Mama lieben

- Papa lieben

- Pete lieben

- Alle lieben

- Sich entscheiden

- Aufwachen und kämpfen

Am Neujahrstage

Von Annette von Droste-Hülshoff (1797-1848)

Das Auge sinkt, die Sinne wollen scheiden: / »Fahr wohl! du altes Jahr, mit Freud und Leiden, / Der Himmel schenkt ein Neues, wenn er will.« / So neigt der Mensch sein Haupt an Gottes Güte, / Die alte fällt, es keimt die neue Blüte / Aus Eis und Schnee, die Pflanze Gottes still.

Die Nacht entflieht, der Schlaf den Augenlidern: / »Willkommen junger Tag mit deinen Brüdern! / Wo bist du denn, du liebes neues Jahr?« / Da steht es in des Morgenlichtes Prangen, / Es hat die ganze Erde rings umfangen / Und schaut ihm in die Augen ernst und klar.

»Gegrüßt du Menschenherz mit deinen Schwächen, / Du Herz voll Kraft und Reue und Gebrechen, / Ich bringe neue Prüfungszeit vom Herrn.« / »Gegrüßt du neues Jahr mit deinen Freuden, / Das Leben ist so süß, und wären’s Leiden, / Ach, Alles nimmt man mit dem Leben gern!«

»O Menschenherz, wie ist dein Haus zerfallen! / Wie magst du doch, du Erbe jener Hallen, / Wie magst du wohnen in so wüstem Graus!« / »O neues Jahr, ich bin ja nie daheime! / Ein Wandersmann durchzieh ich ferne Räume; / Es heißt wohl so, es ist doch nicht mein Haus.«

»O Menschenherz, was hast du denn zu treiben, / Daß du nicht kannst in deiner Heimat bleiben / Und halten sie bereit für deinen Herrn?« / »O neues Jahr, du mußt noch viel erfahren; / Kennst du nicht Krieg und Seuchen und Gefahren! / Und meine liebsten Sorgen wohnen fern.«

»O Menschenherz, kannst du denn Alles zwingen? / Muß dir der Himmel Tau und Regen bringen, / Und öffnet sich die Erde deinem Wort?« / »Ach nein, ich kann nur sehn und mich betrüben, / Es ist noch leider nach wie vor geblieben / Und geht die angewiesnen Wege fort.«

»O tückisch Herz, du willst es nur nicht sagen, / Die Welt hat ihre Zelte aufgeschlagen, / Drin labt sie dich mit ihrem Taumelwein.« / »Der bittre Becher mag mich nicht erfreuen, / Sein Schaum heißt Sünde, und sein Trank Gereuen, / Zudem läßt mich die Sorge nie allein.«

»Hör an, o Herz, ich will es dir verkünden, / Willst du den Pfeil in seinem Fluge binden? / Du siehst sein Ziel nicht, hat er darum keins?« / »Ich weiß es wohl, uns ist ein Tag bereitet, / Da wird es klar, wie Alles wohl geleitet, / Und all die tausend Ziele dennoch Eins.«

»O Herz, du bist von Torheit ganz befangen! / Dies alles weißt du, und dir kann noch bangen! / O böser Diener, treulos aller Pflicht! / Ein jeglich Ding füllt seinen Platz mit Ehren, / Geht seinen Weg und läßt sich nimmer stören, / Dein Gleichnis gibt es auf der Erde nicht!

Du hast den Frieden freventlich vertrieben! / Doch Gottes Gnad’ ist grundlos wie sein Lieben, / O kehre heim in dein verödet Haus! / Kehr heim in deine dunkle wüste Zelle, / Und wasche sie mit deinen Tränen helle, / Und lüfte sie mit deinen Seufzern aus!

Und willst du treu die Blicke aufwärts wenden, / So wird der Herr sein heilig Bild dir senden, / Daß du es hegst, in Glauben und Vertraun, / Dann darf ich einst an deinem Kranze winden, / Und sollte dich das neue Jahr noch finden, / So mög es in ein Gotteshäuslein schaun!«

Das Jevons-Paradoxon für Wissensarbeit

Der 1984 geborene Aaron Levie, Mitbegründer und CEO des Cloud-Anbieters Box, schreibt in einem X-Beitrag:

Das Jevons-Paradoxon hält Einzug in die Wissensarbeit. Indem wir jede erdenkliche Aufgabe wesentlich kostengünstiger erledigen können, werden wir letztendlich viel mehr tun. Die überwiegende Mehrheit der KI-Token wird in Zukunft für Dinge verwendet werden, die wir heute als Arbeitnehmer noch nicht einmal tun: Sie werden für Softwareprojekte verwendet werden, die sonst nicht gestartet worden wären, für Verträge, die sonst nicht geprüft worden wären, für medizinische Forschungen, die sonst nicht entdeckt worden wären, und für Marketingkampagnen, die sonst nicht gestartet worden wären.

William Stanley Jevons (1835–1882) war ein englischer Ökonom, der zentrale Beiträge zur ökonomischen Theorie und zur Analyse von Ressourcenfragen leistete. Die von Levie erwähnte Paradoxon-Idee stammt aus Jevons’ 1865 publiziertem Buch The Coal Question. Darin beobachtet der Autor, daß Fortschritte in der Effizienz der Kohlenutzung – insbesondere im Gefolge der von James Watt entwickelten effizienteren Dampfmaschinen – nicht zu einem geringeren Gesamtverbrauch führten, sondern im Gegenteil die Nachfrage nach Kohle erhöhten, weil Kohle als Energiequelle billiger und vielfältiger einsetzbar wurde. Diese empirische Feststellung widersprach der damals weit verbreiteten Annahme, technische Effizienzsteigerungen würden automatisch Ressourcenverbrauch senken.

In Levies Übertragung auf Wissensarbeit (knowledge work) heißt das, daß Effizienzgewinne durch KI – insbesondere durch KI-Agenten – nicht zu weniger Arbeit führen, sondern zu einer massiven Ausweitung von Tätigkeiten, weil Kosten, Eintrittsbarrieren und Investitionsrisiken drastisch sinken. Dadurch werden Fähigkeiten, die früher großen Unternehmen vorbehalten waren, breit demokratisiert. Zugleich verschwinden Arbeitsplätze nicht einfach, sondern verändern sich: Aufgaben werden automatisiert, während neue, anspruchsvollere Tätigkeiten entstehen.

Schöne neue (alte) Welt!

Von Antwerpen und Plettenberg nach Affeln

Ein Schnitzaltar, Carl Schmitt und die sauerländische Dorfoase

Am 19. März 1959 bedankte sich der 28-jährige Ernst-Wolfgang Böckenförde brieflich aus Münster bei Carl Schmitt in Plettenberg »für die Karte mit dem Affelner Altar«. Zwei Jahre später sprach Böckenförde von einer tiefen emotionalen Bindung Schmitts zu Affeln: »Da Sie Affeln so lieben, [...].« Was hat es mit diesem Altar im heute rund 1100 Einwohner zählenden, gut 50 Kilometer südöstlich von Dortmund gelegenen Affeln auf sich?

Die spätromanische Hallenkirche Sankt Lambertus wartet mit einem überraschenden Schatz auf: ein prunkvoller spätgotischer Schnitzaltar mit auffallend realistischen, detailierten und figurenreichen Bühnenaufführungen, gefertigt um die Jahre 1515-1520 von Künstlern der Antwerpener Sankt-Lukas-Gilde.

Der Antwerpener Altar in Affeln

(Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, September 2025)

Der Antwerpener Altar in Affeln

(Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, September 2025)

Wie ein solch wertvolles Altarretabel ins kleine sauerländische Dorf Affeln gekommen und dort geblieben ist, ist nicht mit Sicherheit zu sagen. Eine plausible Erklärung ergibt sich aus der Entstehungszeit: Mit Beginn der Reformation wurde das sola scriptura-Prinzip populär; ein Bildersturm zog über Mittel- und Nordeuropa hinweg. Es gibt Hinweise darauf, daß das Retabel eine Auftragsarbeit für die norwegische Stadt Bergen gewesen sei – auf der Außenseite des linken Hauptflügels finden sich Darstellungen des heiligen Königs Olaf von Norwegen sowie des Bergener Stadtwappens –, doch daß man es dort aufgrund der bereits eingeführten Reformation nicht mehr abgenommen habe. So verblieb es also auf einer Zwischenstation im kurkölnisch-katholischen Affeln; der lange Transportweg von Flandern nach Norwegen wurde reformatorisch abgekürzt.

Der Antwerpener Altar in Affeln

(Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, September 2025)

Der Antwerpener Altar in Affeln

(Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, September 2025)

Eine andere plausible Erklärung ist ebenfalls auf einer der rückwärtigen Tafeln des Altars angebracht. Dort kniet ein Kleriker, der sich dem Kirchenpatron Sankt Lambertus gegenüber als dessen »Diener Crato« ausweist. Nun gab es einen Crato von Mespe, der zwischen 1520 und 1558 als Pastor in Affeln tätig gewesen ist. Dieser käme somit als geistlicher Stifter in Frage. Woher allerdings die finanziellen Mittel für die Anschaffung des flandrischen Flügelaltars stammten, ist urkundlich nicht überliefert und somit – wie im Falle anderer Provenienzlegenden – historisch nicht abschließend verifizierbar.

Und wie kam Carl Schmitt nach Affeln? Als Schmitt im Mai 1947 aus Nürnberger Gefangenschaft zurück ins märkische Sauerland kehrte, war er 59 Jahre alt. Seine Heimatstadt Plettenberg hatte er vierzig Jahre zuvor zum Studium Richtung Berlin verlassen. Nun sollte er die letzten 38 Jahre seines Lebens in seinem Exilort Plettenberg verbringen, den Hans Blumenberg in einem Brief vom 27. April 1976, als Schmitt bereits im kleinen Dorf Pasel wohnte, als »Oasen-Oase« bezeichnete.

Schmitts ehemaliger Bungalow in Plettenberg-Pasel

(Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, September 2025)

Schmitts ehemaliger Bungalow in Plettenberg-Pasel

(Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, September 2025)

Bis 1970 hat Carl Schmitt in der Dachgeschoßwohnung des 1937 von seinen Eltern gebauten Hauses im Brockhauser Weg 10 in Plettenberg gewohnt, etwa fünf Kilometer Fußweg vom späteren Wohnort Pasel entfernt, wo Schmitt mit seiner Hausdame Anni Stand wohnte. Plettenberg entwickelte sich peu à peu in ein Schmittsches Konversationszentrum, einem Pilgerort, in dem sich unterschiedlichste Besucher aus der ganzen Welt einfanden, ein Basislager einerseits für Schmitts Jahrtausende umspannende Gedankenexpeditionen, andererseits für seine viele Kilometer umfassenden Spaziergänge und Wanderungen in die Sauerländer Berge. Vom Brockhauser Weg zur Affelner Sankt-Lambertus-Kirche braucht man per pedes rund zwei Stunden. Die Distanz beträgt etwa sechseinhalb Kilometer; je nach Wanderstrecke ist ein Höhenunterschied von bis zu 280 Metern zu bewältigen. Die ansteigende, kurvenreiche Affelner Straße/L 697, die durch Birnbaum und Bieringsen führt, läuft schließlich in Affeln als Stummelstraße direkt auf Sankt Lambertus zu. Die Kirche, die um 1250 vollendet wurde, stellte für Carl Schmitt und seine Besucher ein oft frequentiertes Ziel dar, hin und wieder ergänzt durch einen Abstecher zum Gasthof Sasse im rund anderthalb Kilometer entfernten Dorf Altenaffeln.

Die katholische Pfarrkirche Sankt Lambertus in Affeln

(Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, November 2025)

Die katholische Pfarrkirche Sankt Lambertus in Affeln

(Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, November 2025)

In Plettenberg erlebte Schmitt, der sich selbst in seinem Glossarium (ironisch?) als »eine[n] katholische[n] Laie[n] deutscher Volks- und Staatszugehörigkeit« bezeichnete, eine Jugend als Angehöriger der katholischen Diaspora, eingebettet in ein überwiegend protestantisches Umfeld. Was konfessionell innerstädtisch beobachtet werden konnte, traf auch interurban zu, denn auf seinem Weg nach Affeln verließ Schmitt den protestantisch dominierten Teil des ehemaligen Herzogtums Mark und betrat das katholisch geprägte kurkölnische Sauerland, das dem Erzbistum Köln zugeordnet war. Zugleich überschritt Schmitt eine dialektgeographische Sprachgrenze, die sich in plattdeutschen Mundarten manifestierte. So hieß beispielsweise »Haus« in Plettenberg »Hūs«, in Affeln hingegen »Hius«; »böse« wurde im Plettenberger Platt »böuse« gesprochen, während es in Affeln »boise« lautete.

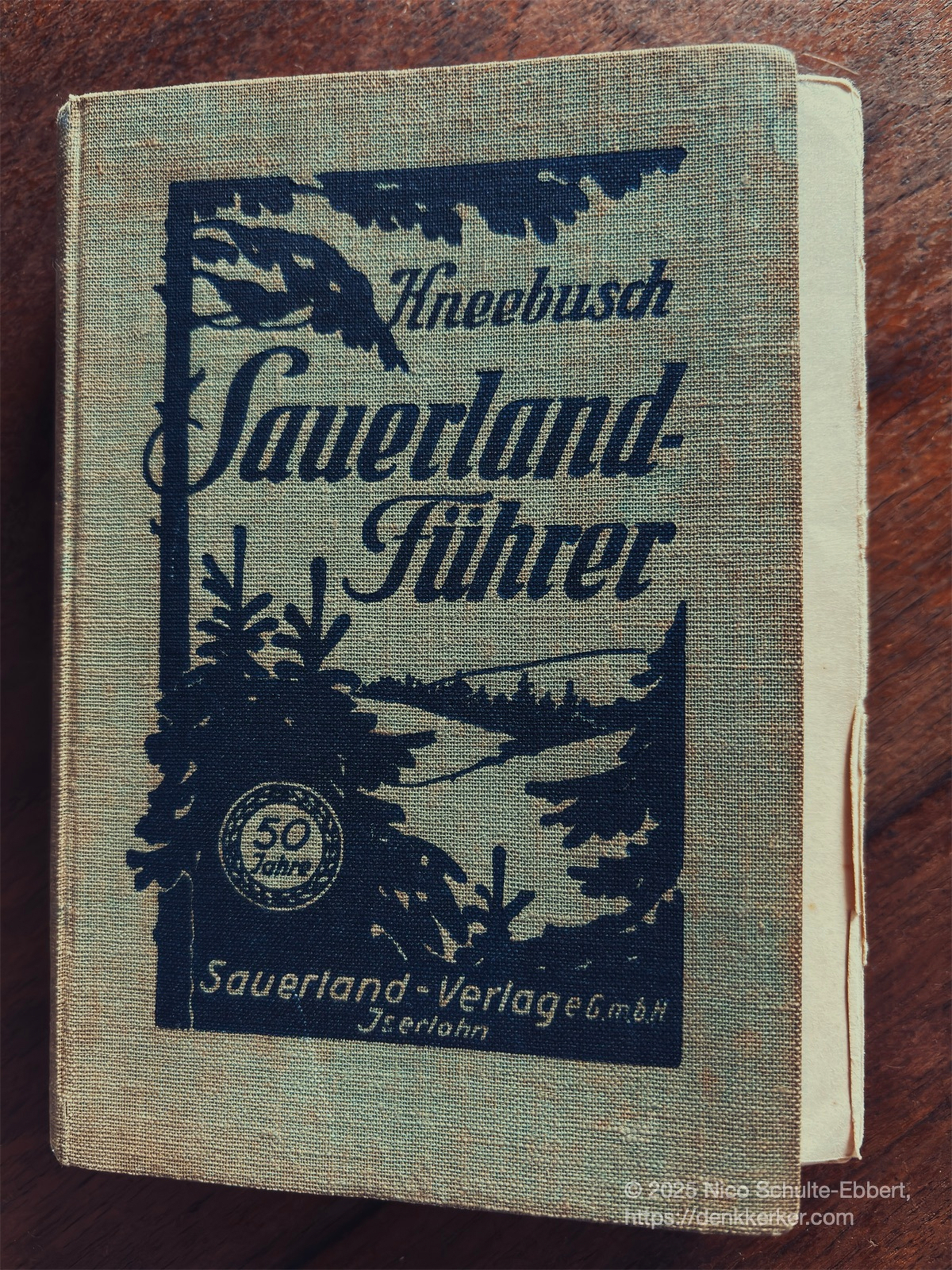

Karl Kneebusch: Führer durch das Sauerland, Siegerland, Wittgensteiner Land, Waldeck und das Gebiet der unteren Ruhr, 19. Aufl. 1934

(Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, November 2025)

Karl Kneebusch: Führer durch das Sauerland, Siegerland, Wittgensteiner Land, Waldeck und das Gebiet der unteren Ruhr, 19. Aufl. 1934

(Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, November 2025)

In Kneebuschs Sauerland-Führer, den Carl Schmitt selbst besaß und auf seinen Wanderungen verwendete, heißt es über Affeln im Hauptteil zum westlichen Sauerland, präziser: Das Hönnetal mit den Wanderungen Fröndenberg-Menden – Balve – Neuenrade (Zitate aus der 19. Aufl. 1934):

Wanderungen: 1. Zum Bahnhof Plettenberg (1½ Std) auf Hwstr 18, über den Hemberg, 535 m, mit schönem Blick ins Lennetal.

Neben den dorfansässigen Gasthöfen findet die Sankt-Lambertus-Kirche prominent und ausführlich Erwähnung:

Sehenswert ist in der Hallenkirche (Uebergangsstil, mit romanischem Tympanon), der 1928 wieder aufgearbeitete flandrische Schnitzaltar aus der Zeit der Spätgotik (16. Jahrh), u. a. drastische Teufelsgruppen. Am Südportal gut erhaltene Skulpturen im Giebelfeld aus dem 12. Jahrh. 1182 hieß der Ort Alfonon, später Affele.

Auf der Plettenberger Straße zwischen Altenaffeln und Birnbaum

(Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, November 2025)

Auf der Plettenberger Straße zwischen Altenaffeln und Birnbaum

(Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, November 2025)

Am 16. August 1931 hielt der 43-jährige Carl Schmitt in seinem Tagebuch fest:

Schöner Spaziergang nach Affeln, in der Kirche vor dem Altar

[gebetet], über Küntrop;[...]nach Neuenrade, mit dem Autobus nach Werdohl, ½ 3 zu Hause. Froh über den schönen Spaziergang.

Schmitt war – wie etwa Rousseau, Thoreau oder Nietzsche, die sich ihre Werke, ja ihr Denken quasi erwandert haben – ein leidenschaftlicher und ausdauernder Wanderer, ein homo viator. Das Sauerland, dieses »Land der tausend Berge« (Wilhelm Hüls, 1936), diese »Welt großartigster Spannung« (Schmitt, 1954), bot ihm die perfekte Kulisse. Besonders häufig frequentierte Schmitt seine drei »Hausberge« Saley (488 m), Hohe Molmert (574 m) und Heiligenstuhl (584 m). Ob Schmitts wiederholte Wanderungen nach Affeln, seine Besuche von Sankt Lambertus, seine Gespräche mit dem dortigen Pfarrer als peregrinationes, als Akte der Frömmigkeit oder Zeugnisse der Glaubenstreue, bezeichnet werden können, sei dahingestellt. (Ohnehin waren es Andere, die zum ›Plettenberger Eremiten‹ gepilgert sind.)

Der Friedhof von Plettenberg-Eiringhausen, auf dem Carl Schmitt beerdigt wurde, mit Blick auf den Saley

(Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, November 2025)

Der Friedhof von Plettenberg-Eiringhausen, auf dem Carl Schmitt beerdigt wurde, mit Blick auf den Saley

(Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, November 2025)

Carl Schmitt antwortete Ernst-Wolfgang Böckenförde am 12. Februar 1961:

Herzlichen Dank für Ihren Vorschlag für Arnsberg und Münster! Er ist hoffentlich kein ›Block‹, und Sie erlauben mir, dass ich ihn teile: nach Arnsberg komme ich gern (genau wie Sie vorschlagen: Sonntag, 19/2 von 9.30 ab Plettenberg, Hochamt Affeln, dann weiter nach Arnsberg). Aber nach Münster kann ich beim besten Willen nicht kommen; ich fahre von Arnsberg über Wenneman

[sic!]mit der Bahn zurück; das ist keine grosse Sache; eine schöne, gemütliche Fahrt mit dem Triebwagen durch das Sauerland, kaum eine Stunde. So wollen wir es lassen, lieber Ernst-Wolfgang.

Es mußte nicht immer eine anstrengende Wanderung sein.

John Lennons Fairchild 660

Das am 20. November 2025 veröffentlichte Interview Rick Beatos mit dem legendären Toningenieur und Produzenten Ken Scott gibt einen faszinierenden Blick hinter die Kulissen und auf die technische Entstehung der Musik der Beatles, David Bowies und des Mahavishnu Orchestra. Interessant für mich, der ich mich seit fast drei Jahren mit Podcast-Produktion, Plugins, Mikrophonen, Vorverstärker und Interfaces befasse, waren vor allem die folgenden Äußerungen Scotts über den von Rein Narma Ende der 1950er Jahre entwickelten Fairchild 660-Kompressor und John Lennons verzerrte Stimme:

›Eines war immer garantiert: Johns Gesang wurde stets vollständig überlimitiert

[overlimit]mit einem Fairchild 660, und das führte zu Verzerrungen, und genau das liebte er.‹ – ›Und ist das bei I Am The Walrus auch so? Sind das die Verzerrungen des Fairchild?‹ – ›Ja, und es muß ein 660 sein, nicht ein 670.‹ – ›Warum ist das so?‹ – ›Jeder, der behauptet, der 670 sei lediglich die Stereo-Version des 660, weiß entweder nicht, wovon er spricht, oder er lügt, denn der 670 wurde ausschließlich für Mastering, für Schneideräume gebaut und hat eine völlig andere Konstruktion als der 660.‹

Ich selbst habe für meine Sprachaufnahmen beziehungsweise die Podcast-Sessions lange Zeit einen 660 verwendet, allerdings bin ich inzwischen zum 1176 AE übergegangen, da dieser Spitzen abfängt und artikulierter mit Transienten und Konsonanten umgeht, während jener das Audio-Signal eher weichzeichnet, sprich: zu warm, zu dick und zu unpräzise verfährt. Bestens geeignet für musikalisch-künstlerische Darbietungen, weniger gut für reine Sprachaufnahmen.

Das von mir verwendete 660-Plugin von Universal Audio

Das von mir verwendete 660-Plugin von Universal Audio

Noch heute sind die Fairchild 660er, die Abbey Road Studios in den 1960er Jahren erworben hat, täglich im Einsatz!

2000 Tage

Es geht das Gerücht, die ersten tausend Tage seien die schwierigsten.

Fitneß-Hinweis per Apple Watch (Screenshot Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, Oktober 2025)

Fitneß-Hinweis per Apple Watch (Screenshot Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, Oktober 2025)

Inzwischen weiß ich, daß die zweiten tausend Tage dank Routine zur Selbstverständlichkeit werden.

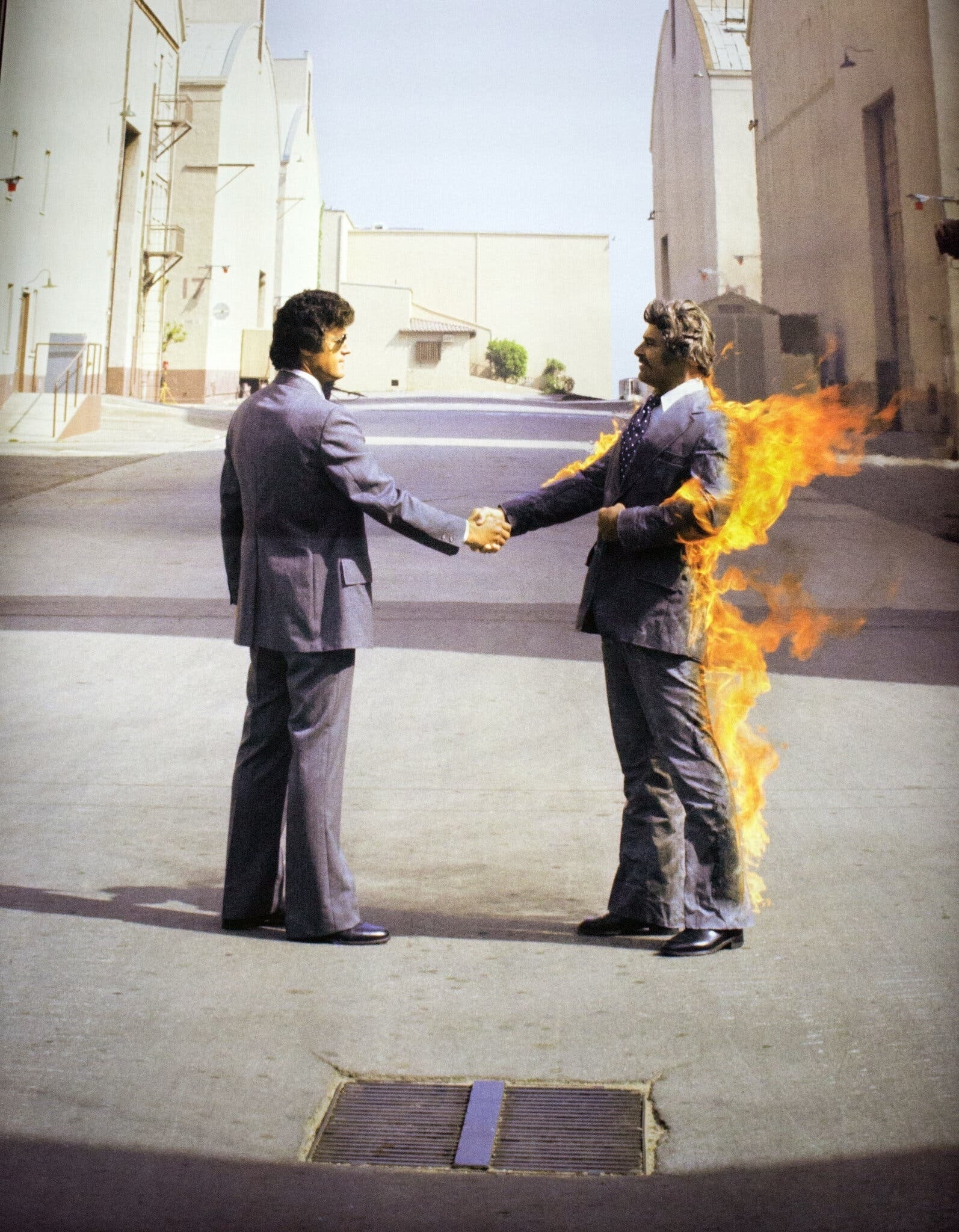

It’s better to burn out

Aus der New York Times erfahre ich, daß der Stuntman Ronnie Rondell im Alter von 88 Jahren gestorben sei. Rondell teilte das Schicksal wohl aller Stuntmen: er war zugleich sichtbar und unsichtbar, er war er selbst, aber dennoch ein anderer, er reihte sich ein in die anonyme Riege der »unknown stuntm[e]n who made Redford such a star«.

Ich selbst kannte weder ihn noch seinen Namen, insofern hat Rondell wohl gute Arbeit geleistet. Dennoch ist er mir seit Jahrzehnten präsent, er ist da und wird trotzdem übersehen, denn:

Für das Cover des 1975 veröffentlichten Albums »Wish You Were Here« von Pink Floyd wurde Herr Rondell, der unter seinem Anzug eine feuerfeste Schicht trug, mit Benzin übergossen und angezündet. Doch selbst er räumte ein, dass dieser Job manchmal mit Ängsten verbunden war. »Ich glaube, jeder hat Angst vor Feuer«, sagte er in einem online veröffentlichten Interview. »Wir wissen, wie es ist, Verbrennungen zu erleiden.«

Rahman Hassani/SOPA Images/LightRocket, via Getty Images, via New York Times

Rahman Hassani/SOPA Images/LightRocket, via Getty Images, via New York Times

Der Dienstschreibtisch des Philosophen

Brigitte Heeke berichtet in der aktuellen Ausgabe der Unizeitung wissen|leben der Universität Münster, daß der dienstlich zur Verfügung gestellte Schreibtisch Hans Blumenbergs – anders als dessen privater – nach einigen Umzügen wieder im Philosophikum am Domplatz stehe und in Raum 320 von Nicolas Koj aktiv genutzt werde.

Blumenbergs Schreibtisch im Büro Nicolas Kojs im Philosophikum (© Stefan Klatt)

Blumenbergs Schreibtisch im Büro Nicolas Kojs im Philosophikum (© Stefan Klatt)

In dem Artikel heißt es, daß »Dr. Nadine Mooren, die hier arbeitete, bevor sie 2024 nach Göttingen wechselte, [...] den Tisch vor dem Sperrmüll gerettet und einige weitere Nutzer des Möbelstücks recherchiert« habe, darunter Blumenbergs Vorgänger Joachim Ritter (1903-1974). Doch von vorsichtigem oder gar andächtigem Umgang kann nicht die Rede sein:

Gegenstände von Berühmtheiten zu verehren, ist nicht das Anliegen des Philosophischen Seminars. So fristete der dienstliche Blumenberg-Schreibtisch Erzählungen zufolge zwischenzeitlich auch ein wenig beachtetes Dasein auf einem Flur, wovon kleinere, nicht zitierfähige studentische Inschriften zeugen.

Der private Schreibtisch des Philosophen, der heute im niedersächsischen Bad Salzdetfurth steht und seinen neuen Besitzer Uwe Wolff zu dessen Erinnerungsarbeit am Mythos inspiriert hat, weist statt Pennäler-Schmierereien »zahlreiche Ringe von Tee- oder Kaffeepötten« auf.

Donald Trump, Profi-Wrestler

Die Episode »How the Attention Economy Is Devouring Gen Z — and the Rest of Us« der Ezra Klein Show erinnerte mich an Roland Barthes’ Essay »Die Welt des Catchens«. Kleins Gesprächsgast Kyla Scanlon zeigte Parallelen zwischen Barthes’ modernem Mythos und Donald Trump auf:

There’s the theatrics. Like the show must go on type of thing in WWE. Like there’s this great essay by Roland Barthes that I always talk about, but it’s called The World of Wrestling. And he talks about how they’re always in character. They’re always doing stunts and performance. And it’s just always a show. Increasingly elements of politics, you know, have elements of wrestling. Like there’s this theatric pursuit of justice, this theatric pursuit of truth. And you can kind of align it with like how wrestling has a heel. And there’s always a bad guy that you have to defeat. And then you defeated the bad guy and you did a great job. And now on to your next opponent, which is kind of how Trump moves throughout his presidency. Like he got bored of the war, essentially.

Mir scheinen Barthes’ Beobachtungen des Publikums (um im Trump-Vergleich zu bleiben: der Bevölkerung, der Wähler, der Anhänger und Fans) ebenfalls wichtig zu sein. Barthes schreibt:

Dem Publikum ist es völlig egal, ob beim Kampf getrickst wird oder nicht, und es hat recht; es überläßt sich der primären Macht des Spektakels, die darin besteht, jedes Motiv und jede Konsequenz zu beseitigen. Wichtig ist ihm nicht, was es glaubt, sondern was es sieht.

[…]Der Zuschauer interessiert sich nicht für die aufsteigende Linie des Kampfglücks, sondern für eine Momentaufnahme bestimmter Leidenschaften.

Der Zuschauer-Wähler wird vom Präsident-Wrestler mit Spektakel und Leidenschaften gedopt, was jenen in Abhängigkeit von diesem bringt; es entsteht ein Konsument-Dealer-Verhältnis. Doch auch überzeichnete Gesten des show- und businessman halten den MAGA-Fan bei Laune:

Außer über die Grundbedeutung seines Körpers verfügt der Catcher über episodische, doch stets passend eingesetzte Erläuterungen, die durch Gesten, Posen und Mimiken fortwährend zur besseren Lesbarkeit des Kampfes beitragen und damit die Bedeutungsintention bis zur äußersten Evidenz treiben. Bald triumphiert der Catcher mit abscheulich verzerrter Visage, während er auf dem guten Sportler kniet; ein andermal wirft er der Menge ein süffisantes Grinsen zu, das baldige Rache ankündigt; dann wieder schlägt er, bewegungsunfähig auf der Matte, mit den Armen heftig auf den Boden, um allen die Unerträglichkeit seiner Lage zu bedeuten; oder er errichtet schließlich ein komplexes Gefüge von Zeichen, die verständlich machen sollen, daß er mit gutem Recht das stets vergnügliche Bild des Nörglers verkörpert, der unermüdlich über seine Unzufriedenheit schwadroniert.

Das ist er, der Mythos des modernen US-Präsidenten: Nur wer ein Talent für derartig expressive Zeichenverwendungen besitzt, kann auf der Klaviatur der Leidenschaften meisterhaft spielen und die Spitzenposition an der Wahlurne belegen.

Was das Publikum verlangt, ist das Bild der Leidenschaft, nicht die Leidenschaft selbst. Ein Wahrheitsproblem gibt es beim Catchen sowenig wie beim Theater. Hier wie dort richtet sich die Erwartung auf die nachvollziehbare Gestaltung moralischer, gewöhnlich verborgener Situationen. Dieses Ausstülpen der Innerlichkeit zugunsten äußerer Zeichen, diese Erschöpfung des Inhalts durch die Form ist das eigentliche Prinzip der triumphierenden klassischen Kunst.

Wer so »das große Spektakel von Schmerz, Niederlage und Gerechtigkeit« auf der Tonleiter der Emotionen seiner Zuschauer spielt, dem muß ein falscher Ton nicht verziehen werden, denn dieser ist Teil einer großen, wunderschönen Symphonie.

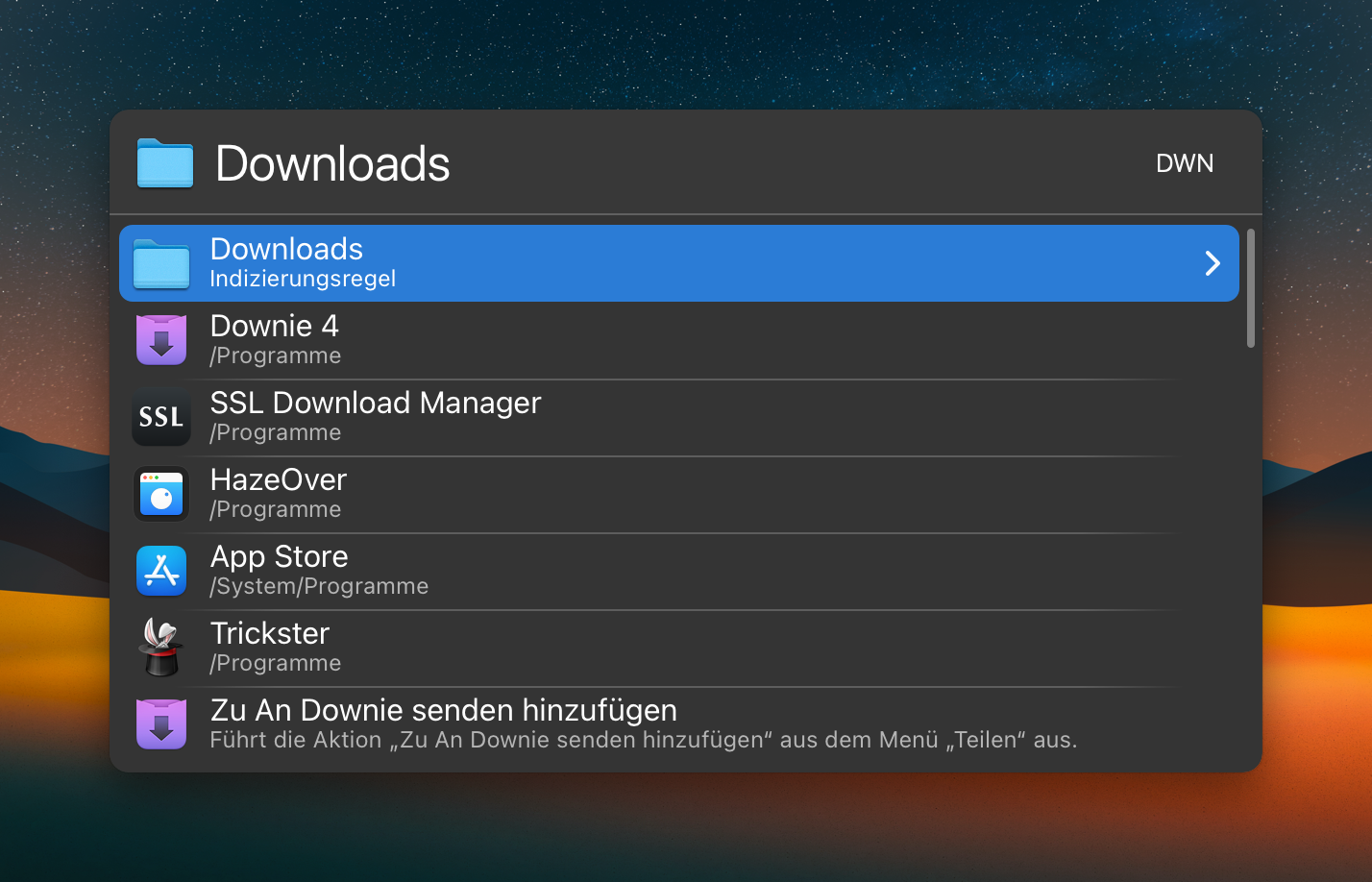

Neues von LaunchBar

Ich benutze schon seit vielen Jahren das erstklassige und leistungsfähige Universalwerkzeug LaunchBar, doch erst gestern habe ich durch Zufall eine mir bislang unbekannte Funktion entdeckt:

Navigiert man in LaunchBar zu einem Ordner und bewegt sich dann mittels rechter Pfeiltaste in diesen hinein während man die ⌘-Taste gedrückt hält, so wird der Ordnerinhalt nach Änderungsdatum sortiert angezeigt.

Zugriff auf den Downloads-Ordner mit LaunchBar

(Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, Juni 2025)

Zugriff auf den Downloads-Ordner mit LaunchBar

(Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, Juni 2025)

Will man also auf die zuletzt geänderten Dateien schnell und problemlos zugreifen, sollte man sich diesen Trick merken. Kommt es einem hingegen nicht auf das Änderungsdatum, sondern auf die Sortierung der Dateien nach hinzugefügtem Datum an, so sollte man den Vorgang mit gedrückten ⇧⌘-Tasten durchführen. Dadurch erscheint die dem Ordner zuletzt hinzugefügte Datei an erster Position und damit ganz oben in der angezeigten Liste in LaunchBar.

Man lernt, glücklicherweise, nie aus.

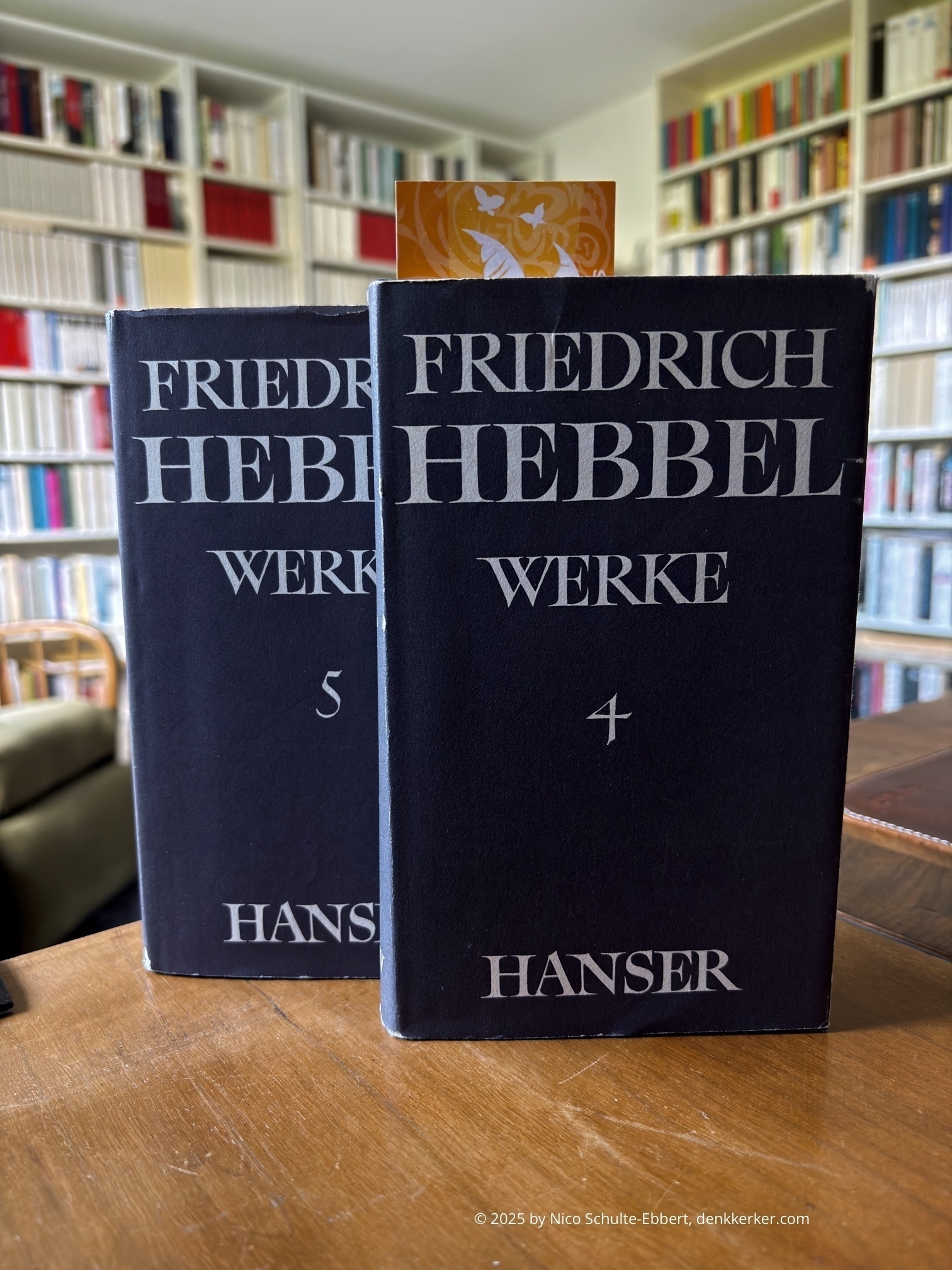

Zeit für Hebbels Diarien

Im zweiten Band der historisch-kritischen Ausgabe des Briefwechsels Conrad Ferdinand Meyers stieß ich vor einiger Zeit auf ein Schreiben, das der Schweizer Dichter am 16. Januar 1889 an den Schweizer Politiker und Journalisten François Wille richtete. Es beginnt mit den Zeilen:

Liebster Freund, ich habe Ihnen zu danken daß ich, auf Ihre Empfehlg, mir Hebbels Tagebücher zu Neujahr bescheert habe | Im Gegensatze zu Anderen (z. B. Horner oder A. Schweizer), die in ihrem Autobiographischen meine Meing von ihnen durch gewisse Armseligkeiten selbst herabdrücken, gewiñt Hebbel, der sich |3 selbst erzählt. Da ist nichts Kleines, viel Bedeutendes (schon die Fülle von poet. Motiven, die er nur um so hinstreut und dañ in Kunstfragen sehr geistvolle und auch wahre Aperçu’s), viel sittliche Kraft u. auch viel persönl. Liebenswürdigkeit.

Nun hatte ich mich bereits im Sommer 2024 auf die Suche nach Hebbels Tagebüchern begeben – und ich bin fündig geworden: Für je zehn Euro bestellte ich die beiden insgesamt über 2.000 Seiten starken Tagebücher, die im Rahmen der in den 1960er Jahren bei Carl Hanser erschienenen Hebbelschen Werke die Bände 4 (Tagebücher I, 1835-1847) und 5 (Tagebücher II, 1848-1863) repräsentieren, bei Antiquariaten in Bayern und Rheinland-Pfalz.

Hebbels Tagebücher im Denkkerker

(Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, Juni 2025)

Hebbels Tagebücher im Denkkerker

(Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, Juni 2025)

Hans Blumenberg charakterisierte Hebbels Diarien 1986 mit den Worten:

Was die Tagebücher aufregend macht, sind nicht die Selbstentblößungen, die ›Confessions‹, nicht die innere Rhetorik der Apologie ohne Tribunal; es sind die Versuche, die Grenze zu erkunden, die dem Menschlichen zwischen dem Noch-nicht und dem Nicht-mehr seiner Negation gezogen sind. Die Lebensthemen, nach denen sich diese Experimentalanthropologie ordnen läßt, sind von lapidarer Einsilbigkeit: Buch und Geld, Zeit und Tod, Faust und Gott.

Ich freue mich sehr auf eine aufregende Lektüre und Grenzerkundung während entschleunigter Sommermonate.

Von Päpsten in spe und Pumpernickel in re

Derzeit strahlt der WDR die Serie 1250 Jahre Westfalen aus. Der heutigen Episode über »Kulinarische Erkundungen« entnahm ich Historisches:

Pumpernickel, dieses schwarze, kompakte Brot aus Schrot und ganzen Roggenkörnern, ist nicht nur Zutat, sondern Botschaft. In ihm steckt Westfalen vielleicht in seiner reinsten Form. Schwer, süßlich und ein wenig eigen. Und voller Geschichte. Schon beim Westfälischen Frieden 1648 war das Brot mit auf dem Tisch. Sehr zum Unmut des päpstlichen Diplomaten Nuntius Fabio Chigi, später Papst Alexander VII.: »Ecce panis Westphalorum! Sehe da das gotische Brot der Westfalen! Ein unglaublicher Fraß, selbst für Bauer und Bettler kaum genießbar.«

Vermutlich hätte sich Chigi in seinem abwertenden Urteil nur noch mehr bestätigt gefühlt, hätte er die Semantik dieses eigenartigen, erstmals 1628 bezeugten Ausdrucks gekannt. In Pfeifers Etymologischem Wörterbuch des Deutschen heißt es:

Das Grundwort Nickel, die als Schelte gebrauchte Kurzform von Nikolaus

[...], ist hier verbunden mit dem Bestimmungswort Pumper in der Bedeutung ›Furz‹, so daß das Schimpfwort etwa als ›Furzkerl‹ aufzufassen ist. Wegen seiner blähenden Wirkung wird das schwerverdauliche Brot seit 1654 (anfänglich spöttisch) Pumpernickel genannt.

Ob Chigi nicht nur gustatorisch am Pumpernickel Anstoß nahm, sondern auch – nach gastro-konvulsivischen Episoden – unter dessen olfaktorischen Effekten litt, wird wohl abschließend nicht geklärt werden können. Es bleibt zu hoffen, daß er spätestens als Alexander VII. seinen ganz eigenen kulinarischen Westfälischen Frieden geschlossen habe.

Deutliche Tendenz: Nur noch vereinzelte, einsame Besucher im Raucher-Eck.

#CatsOfMastodon #Cat #Wildewiese #Sundern #Sauerland

Schattenkarte

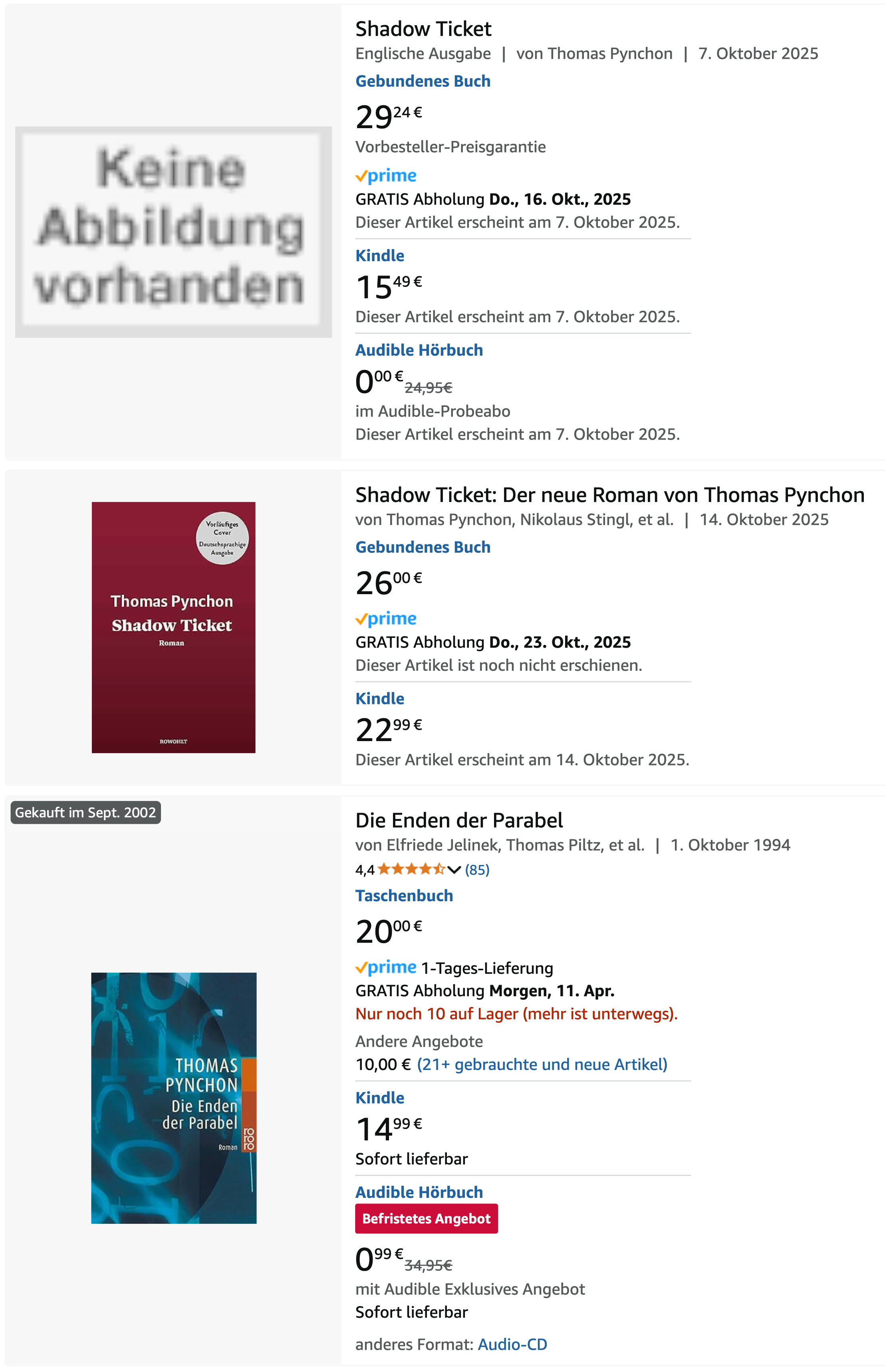

Aus der New York Times erfuhr ich, daß es vom inzwischen 87jährigen Thomas Pynchon einen neuen, einen neunten Roman geben wird:

Der schwer faßbare Schriftsteller Thomas Pynchon wird in diesem Herbst ein neues Buch veröffentlichen, sein erstes seit mehr als einem Jahrzehnt. Der Roman »Shadow Ticket« erscheint am 7. Oktober bei Penguin Press und enthält viele von Pynchons charakteristischen Elementen – Paranoia, Spionage, musikalische Motive und verrückte, überlebensgroße Charaktere, die über ihre Verhältnisse leben.

Ich schaute bei Amazon nach, ob der Titel bereits angezeigt sei; das war der Fall. Neben der Originalausgabe und der bei Rowohlt erscheinenden Übertragung fiel mein Blick auf einen dritten, direkt darunter aufgeführten Titel: Thomas Pynchons Die Enden der Parabel (Gravity’s Rainbow, 1973). An diesem Eintrag fiel mir die Markierung »Gekauft im Sept. 2002« auf.

Thomas Pynchon bei Amazon

(Screenshot Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, April 2025)

Thomas Pynchon bei Amazon

(Screenshot Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, April 2025)

In der Tat hatte ich Pynchons opus magnum in der deutschen Übersetzung von Elfriede Jelinek und Thomas Piltz am 5. September 2002 als neunte Auflage zum Preis von € 14,90 erworben – neben Hesses Steppenwolf und Gides Falschmünzer.

Auch wenn dies nicht mein erster Kauf beim Online-Behemoth Amazon gewesen ist (das war die VHS-Kassette Imagine – John Lennon am 20. April 2000), werde ich Pynchons »Schattenkarte« im Oktober im lokalen Buchhandel erwerben.

Dem interessierten, doch abgeschreckten, eventuell resignierten Pynchon-Leser sei zur Motivation einer der Kommentare ans Herz gelegt, die sich unter dem NYT-Artikel finden:

I’m still trying to get past page 80 of Gravity’s Rainbow. Working on it on and off since the 70s. — David Williams

Mitgliedschaften oder Orte des Dabeiseins

Unter Bezugnahme auf seinen Austritt aus der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung im Jahr 1979 schreibt Thomas Bernhard in einem Brief an Claus Peymann: »Ich möchte in Zukunft möglichst nirgends mehr dabeisein und nur mehr noch bei mir sein.«

Im September letzten Jahres veranlaßte mich ein Fragebogen zur Vorbereitung des 74. Jahrgangs von Kürschners Deutscher Literatur-Kalender über die Orte meines Dabeiseins, meiner Mitgliedschaften nachzudenken. Ich fand derer sechs.

- TuS 1886 Sundern e.V. (seit 1991);

- Internationale Thomas Bernhard Gesellschaft (2007-2016);

- Deutsche Gesellschaft für Semiotik (2011-2017);

- Deutsche Schillergesellschaft (2011-2018);

- Hans Blumenberg-Gesellschaft (seit 2018);

- Carl-Schmitt-Gesellschaft e.V. (seit 2021).

Des KI-Kaisers neue Kleider

Rebecca Szkutak berichtet für TechCrunch:

Der Halbleitergigant Nvidia sieht sich im Gegenwind der jüngsten Erfolge von DeepSeek. Die Aktie des Chip-Giganten ist nach Angaben von Yahoo Finance zwischen dem Börsenschluß am Freitag und dem Börsenschluß am Montag um 16,9 % eingebrochen. Nvidia verlor fast 600 Milliarden Dollar seiner Marktkapitalisierung.

600.000.000.000 Dollar – »der größte Verlust eines Unternehmens an einem einzigen Tag in der Geschichte der USA«! In den Untiefen der künstlich-intelligenten Fahrwasser erscheinen lebenswichtige Luft- als schmerzhafte Brandblasen, die dem Platzen nahe sind, wie neben vielen anderen auch Ray Dalio in der Financial Times warnend konstatiert:

Die Situation, in der wir uns jetzt befinden, ähnelt der, in der wir uns 1998 oder 1999 befanden.

[…]Mit anderen Worten: Es gibt eine wichtige neue Technologie, die die Welt verändern und erfolgreich sein wird. Aber einige Leute verwechseln das mit dem Erfolg der Investitionen.

Man sollte sich in Erinnerung rufen, daß das lateinische Verb investire mit ›bekleiden‹ zu übersetzen ist, von vestis für ›Kleid‹, ›Gewand‹.

So mancher KI-Kaiser ist nackt.

Zeitlose Signaturen

Vor über acht Jahren, am 13. November 2016, notiert Peter Sloterdijk, fünf Tage nach dem Wahltag zur US-Präsidentschaftswahl:

Trump macht dreißig Jahre politisch-rhetorischer Evolution zunichte, indem er dem Unkorrekten einen Platz an der Sonne zurückerobert. Sein Ton ist nicht der eines lokalen Dialekts, auch nicht Arbeitersprache, er fällt unter die Kategorie Vulgarisierung – unterlegt mit je einer starken Dosis Oligarchenzynismus, Oberschichtanarchismus und Reiche-Leute-Wurstigkeit. Er sagt keinen Satz, bei dem nicht ein Leck-mich-am-Arsch an die Adresse derer mitklingt, von denen er annimmt, daß sie ihm nicht zustimmen. Mit einem Spruch wie: Grab them by the pussy verändert er die Kurse an den rhetorischen Börsen auf längere Zeit.

Man meint, in einer Zeitschleife gefangen zu sein.